作者: 亚历山大·曼谢尔 曾毅(译) ;转自:公众号 DH数字人文

概念与实践

亚历山大·曼谢尔 / 加拿大麦吉尔大学英语系

曾毅(译) / 自由译者

————————————

摘要:信息技术何以占据关于20世纪美国小说的故事核心,又何以在其临近尾声时明显缺席?在现代主义和后现代主义这两个时代,巨大的技术创新曾经启发巨大的文学创新,何以在随后的时代里只能在文学中引起沉默?对这些问题的讨论不仅意味着与技术相关的20世纪美国文学史在世纪末发生了聚变,也意味着关于这段历史的批评叙事值得我们重新审视。有别于此前种种关于美国20世纪技术的文学—历史陈述,对数百部美国小说展开分析,在文学研究中引入戴维·埃杰顿的“技术运用史”概念,文章利用斯坦福文学实验室和芝加哥文本实验室的20世纪美国小说文本库,追踪不同信息技术在小说中的存在,并将之与这些技术的实际运用历史数据进行对照。通过比较,发现一种技术进入美国文化或美国家庭的时间与它进入小说的时间之间存在明显的延迟。此次考察不仅揭示出20世纪美国小说在面对技术时的态度变化,也找到了一种文学研究的对象,即“延迟”,所采用的比较分析方法却能让我们针对文学史提出更为广大的、跨历史的问题,也会挑战我们关于技术在文学史中的角色的种种预设。

关键词:数字人文 20世纪美国小说 斯坦福文学实验室 芝加哥文本 实验室 技术运用史 延迟

–———————————–

一、阅读静默

在2011年3月致保罗·奥斯特(Paul Auster)的一封信中,约翰·库切(John Coetzee)写下了两条重要的自白,谈论他本人和他的小说在历史中的位置。“我也一样”,他写道,“早已不由自主,变成了一个21世纪人,可是在我写的书里面,人们还在用手写(以及投递)纸信,(偶尔使用的)最先进通讯手段是电话——那碰巧还是19世纪的发明”[1]。如果说库切进入21世纪的时间晚了10年,他的小说则晚得更多,正如他在后来的另一封信中所言:“你说你并不介意创作个人电子设备无处不在的小说。我得承认我还没有准备好。让电话在书里出现就是我的极限了——就那还是不情不愿的。”[2]在回信中,奥斯特以一种融合了骄傲和羞耻的语气,将自己描述成当今数字时代的居民:

没错,如今这些仪器全都成了日常生活本身的一部分。小说家若想谈论当今世界,就不可能拒绝承认(它们的)存在……。我已经不用手机了……可我也没有无知和固执到要把自己不合潮流的看法塞进书中人物的头脑。我最新的小说是一个完全以“当下”为背景的故事,手机成为人物行动中的重要元素。此外,尽管我也不再使用笔记本电脑……但电脑和互联网仍然出现在我进入21世纪后创作的其他小说中。我可是个现实主义者![3]

尽管他加上了种种限定,但奥斯特明显将自己对新技术的涉及视为他创作现实主义小说需要承担的众多责任之一——无论这种涉及是何等笨拙(例如“仪器”这个词的使用)。鉴于小说应有“对普通人日常生活的严肃关切”,小说中的当代角色就不能不拥有手机、使用电脑——哪怕身处当代却上了年纪的作者本人并不如此。[4]奥斯特坦诚:无论是否乐意,“我都明白这就是当今世界的运转方式,除了鼓起勇气努力接受之外,别无选择”。[5]

然而,在21世纪来临之际,此类宣言无论是顽强抗拒还是黯然接受,似乎都已与上个世纪人们普遍认同的那种文学史相去甚远。毕竟,从“最早的现代主义运动……直到世纪末的后现代主义的形式实验”,一位又一位学者都对我们发出这样的教诲:对20世纪文学而言,技术创新既是“驱动力”,又是“统摄性的知识”。[6]19世纪末的一代作者拥抱那些“改变他们对自我、社会和历史的认知”的技术,以小说为工具,艰难地理解这些新式的“(种种)现代生活转喻”[7]的复杂含义。同样,科技发明也帮助了文学界的现代主义者,将作家引入“定义了整个现代的科学、技术和政治变革”,从而为他们提供“新式创作的基础”,[8]让他们得以“创新”。[9]与此类似,到了20世纪下半叶,被马克·麦格尔(Mark McGurl)称为“技术现代主义者”的文学后现代主义者也将新技术置于他们的创作的核心。[10]到了世纪末,技术本身已经演变,关于其影响的批评叙事却没有太大变化:电视沿袭电报和电话所开启的传统,成为“作家的常用语字典”,而小说更成为电视的“永恒臣仆”。[11]可以说,马克·戈布尔在其杰作《美妙的电路:现代主义与媒介塑造的生活》的开篇便这样强调:“我无意(再一次)证明现代主义主动与大众传播同步繁荣,也无意证明现代主义通过对新技术的借用和引入而取得众多创新,同时又将它们的吸引力转化为某种更精致、更稀缺的东西。”[12]

然而如何才能将一种已经无须赘述的批评话语和与之截然对立的作者陈述(以奥斯特和库切为例)调和起来呢?信息技术何以占据关于20世纪小说的故事核心,又何以在其临近尾声时明显缺席?在现代主义和后现代主义这两个时代,巨大的技术创新曾经启发巨大的文学创新,何以在随后的时代里只能在文学中引起沉默?库切与奥斯特之间的讨论更像是近来当代小说家评论中的常例,而非例外。这一讨论不仅意味着与技术相关的20世纪文学史在世纪末发生了聚变,也意味着关于这段历史的批评叙事值得我们重新审视。正如戴维·埃杰顿在《旧事物的冲击力:1900年以来的技术与全球史》中所述,技术史通常侧重“基于创新的时间线”,关注的是发明创造的时期以及新奇技术造成的文化冲击。[13]关于技术的文学史采取的也是相似路径,注意力都放在新生技术如何“催生新的思维方法”和“我们如何借助文学记载来审视一种普遍图景的成形”。[14]针对这种传统,埃杰顿提出:一种“基于(技术)运用的历史”——即讲述技术问世很久之后的人们如何接受和利用它的历史——不仅会“扰乱那些整饬的技术进步时间线”,还会呈现一种关于20世纪技术的“截然不同的景象”。[15]

有别于此前种种关于20世纪技术的文学—历史陈述(无论在尺度上还是关注点上皆是如此),本次考察对数百部美国小说展开分析,在文学研究中引入埃杰顿的“技术运用史”概念[16]。我在探讨中利用斯坦福文学实验室(Stanford Literary Lab)和芝加哥文本实验室(Chicago Text Lab)的20世纪美国小说文本库,追踪不同信息技术在小说中的存在,并将之与这些技术的实际运用历史数据进行对照。[17]我通过比较发现,一种技术进入美国文化或美国家庭的时间与它进入小说的时间之间存在明显的延迟。我们或许会以为这种延迟的长短总是保持稳定(比如,一种技术在小说中的出现总是比它进入现实世界的时间晚五年,并因此成为写作行业和出版行业的阶段性变化的标志)。事实上,我们发现这种延迟的长短在不同的年代里是变化不定的:随着无法理解的新奇变成不值一提的寻常,最终在文化中变得无处不在,小说与新技术之间的联系也不断进化,而延迟的长短变化正与这种进化联系相关。此外,尽管涉及每一种设备的历史语境和叙事效用都是独特的,各种技术所造成的延迟状况却表现出惊人的一致性,反映了一种可以被描述为虚构表现之规范轨迹的现象。然而,在20世纪的最后几十年中,技术在小说中的存在大大偏离了这种轨迹,既为库切和奥斯特的不情不愿提供了佐证,也表明一种对技术的抵抗广泛流传于文学领域里那些较为神圣的角落中。20世纪的大部分时间里,在是否纳入新技术的问题上,偏向通俗的小说和声誉卓著的小说[18]的表现并无二致。然而到了20世纪末,随着文学声誉概念越来越取决于对当下技术的抵制,二者之间发生了急剧分化。

通过扩大分析范围,将小说数量从数十部增加到数百部,同时把我们的历史视野推至技术诞生年代之外以纳入漫长得多的技术运用时间线,本次考察不仅揭示出20世纪小说在面对技术时的态度变化,也找到了一种文学研究的对象,即“延迟”——如果只在更为局部的层次上对个体文本乃至各个彼此离散的文学—历史时期展开研究,我们将难以、甚至根本不可能发现这种延迟。虽然此前的文学研究既审视新的形式,也审视技术的存在引发的复杂问题,却没有足够的工具来观察且探寻技术缺席。毕竟,否定性的主张向来难以证明,当论证有赖于对文本所省略之物的细读时,更是如此。学者们更关注收音机在小说中出现的上升期而非衰落期,更关注电视时代的小说而非电视在后继时代中漫长得不相称的存在,也就不足为怪了。[19]然而,量化方法和计算方法新近拓宽了文学学术研究的范围,让这种缺席变得可见,也让对它的研究变得可行。本次考察不会将目光集中于个别更引人注目的案例,而是旨在记录文学领域与当代技术之间的大规模联系,以及更为关键的大规模脱钩。尽管对单一技术的近距离检视更能揭示它所在历史时刻的复杂情况,也更能揭示它对文学形式的独特影响(前文所引的几种著作正是这种做法的典范),本文所采用的比较分析方法却能让我们针对文学史提出更为广大的、跨历史的问题,也会挑战我们关于技术在文学史中的角色的种种预设。

话虽如此,这种大尺度方法却不能缓和我们在为文学研究挑选资料库时面临的挑战。恰恰相反,它只会让这种挑战变得更加严峻。正如克里尚·库马尔和赫伯特·塔克在对某期《新文学史》特刊的介绍中所言:“‘小即是美’(Small is Beautiful)在1970年代曾是一句流行的口号,‘越大越好’则完全可以成为我们这个时代的格言。”[20]这番论断在数字人文领域的文学—历史研究中似乎更加成立,因为仅在过去五年中,这种研究的样本数量(包括词语、任务、文本和作者)就发生了数量级的增长。一种数字人文的福音主义取代了文学正典的“世俗神学”,为我们带来了“广大的未读”[21]这样的弥赛亚式承诺。然而,随着数字人文日渐成熟,从一种精神信条变成一种实践方法,一个事实变得比从前任何时候更加明显:越大不一定越好。“广大的未读”无疑足够大,然而它在很大程度上却是未分化的,在最大化文学—历史主张的应用范围的同时却会限制它们的针对性。与之相较,本次考察所选择的文本库尺度中等,不大不小(在300至500部20世纪小说之间),代表了一种范围更有限却更精准的文学史取样方法。从某个角度看来,将文学领域划分为通俗和严肃两部分的做法似乎恰恰支持了量化手段一开始就打算挑战的那些预设。不过,通过检视整体中更为精英化的那部分中出现的现象,并将之与那些同样特殊(或许只是不那么神圣)的对照案例进行对比,这种做法也能让我们测试这种划分的可靠性。这种手工作坊式的小样本数字人文或许无法缓解文学研究在范围问题上遭遇的困境,却能在轶事式研究和整体性研究之外为我们提供另一种选项:一条介于手工拣选的样例和未经审视的资料库之间的中道。[22]

二、延迟的形态

在一次文学—历史研究中考察数百部小说的好处显而易见,却也会招来同样明显的争议。第一个争议点就在于文本本身。斯坦福文学实验室20世纪小说文本库的创建者马克·阿尔吉-休伊特(Mark Algee-Hewitt)和马克·麦格尔就曾机敏地指出:“仅在过去40年中,世界范围内以英语出版的、具有独特性的小说文本就从7,948部增长到278,985部。”因此,任何一个20世纪小说文本库都不得不“从大量作品中进行挑选,较之针对18世纪乃至19世纪创建的文本库,备选文本总数会有指数级的增长。这将使得任何旨在追求严格统计代表性的想法变得……不切实际”。[23]有鉴于此,阿尔吉-休伊特和麦格尔采取了他们称之为“模块化方法”的处理方式,依靠经验数据和专门知识来创建了一个仅仅包含350多部小说、却又能涵盖程度不同的经典性和流行性以及同样多样化的作者群体的文本库。[24]最终,整个文本库的大小更近于几个学者而非一堆服务器力所能及的阅读范围,同时又能让我们至少就信息技术在20世纪美国小说中的存在提出初步的问题。

第二个可争议之处在于如何精准界定“存在”的含义。例如,一封电报在一部小说中的存在完全可以通过不同方式表现出来:它可以出现在剧情中(如“她在电报机前坐下”),可以是比喻性的(如“他就像电报一样惜字如金”),也可以表现在风格上(如某位作者的“电报式风格”)。其中最后一种形式最容易通过细读来确认或者证明,前两种则可以通过计算方法轻易采集。针对本文考察的每一种技术,我都准备了一批与之相关的词汇——既考虑到全面性,也注意避免假阳性(false positives)——在文本库中进行搜索。[25]接下来,我将搜索结果与记录了各种设备历史使用情况的数据加以比对。[26]这种比较并不能立即显示这些技术如何得到使用(是直接出现在剧情中还是比喻性的),却能显示每一种技术在小说中出现的程度以及(更关键的)时间。[27]

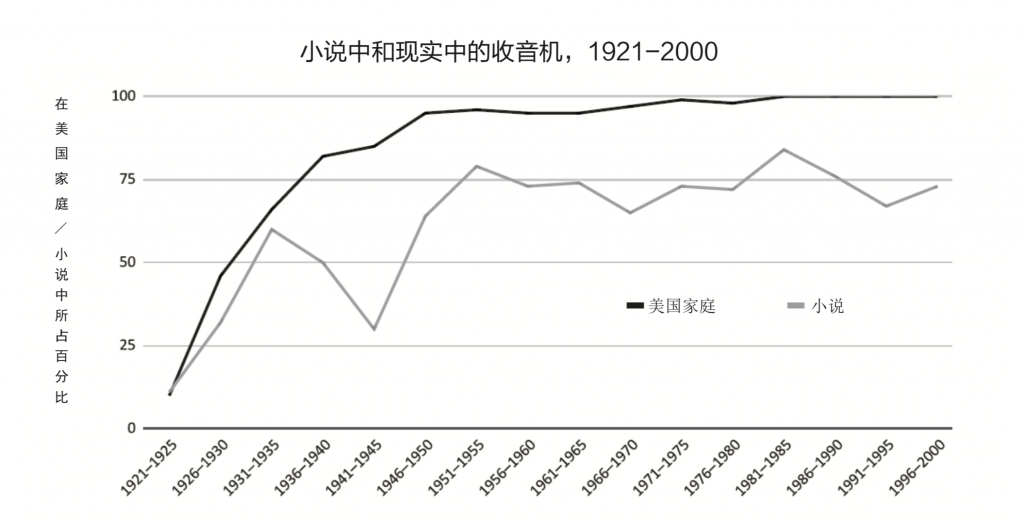

在许多意义上,20世纪小说里的收音机都堪称新技术在小说中的显著存在轨迹的缩影:先是勃然而兴,然后渐渐衰退,接着重振旗鼓,最后走势趋平(参见图1)。如图1数据所示,从1920年代初到1930年代中期,拥有收音机的美国家庭所占的百分比和出现了收音机的小说所占的百分比几乎以相同斜率同步上升。然而,到了1930年代后半期,这种趋势就发生了戏剧性的变化。收音机技术仍在继续渗透市场,但在斯坦福文学实验室的文本库中,涉及收音机的小说所占的百分比却大大下降,直到10至15年后才开始回升。[28]在1930年代后半期,拥有收音机的美国家庭超过80%。直到1950年代上半期,涉及收音机的小说所占比例才达到这一水平。这是10年以上的延迟。此外,二战结束后初年到20世纪末这段时间里,收音机几乎出现在每一个美国家庭中,在我们的文本库中却从未达到完全渗透,最高点止于1980年代上半期的84%。是什么原因导致了这种差距及其独特的历史曲线?[29]

延迟的形态跟踪的是小说对技术的变化态度:从新奇而富有魅力,到寻常得不值一提,再到无处不在、避无可避。[30]它不仅能解释收音机在1920年代初次进入社会时引起的新奇兴趣以及这种兴趣在1930年代的明显下滑,也能解释从1950年代开始的渐趋平稳。戈布尔曾指出:“当技术更加深入我们的生活,当我们开始默认技术无可回避的存在时,它们反而仿佛消失不见。”[31]根据此种观点,当收音机在家庭中的存在越发成为“默认”时,我们似乎应该期待它从小说中逐渐“消失不见”。然而,上文中的数据却显示收音机技术在小说中的退潮只是暂时的,之后还会通过文本库中的绝大部分小说“重新确立”其“无可回避的存在”。当这种技术达到一定程度的普及,一部小说描述当代生活却不提到收音机就会显得像不提到天气一样怪异。换言之,与其他任何出现在小说或生活中的新技术一样,收音机总是在几乎没有人拥有它时令人心驰神往,在大多数人已经拥有它时令人厌倦,却在几乎每个人都拥有它时古怪地隐匿身形。

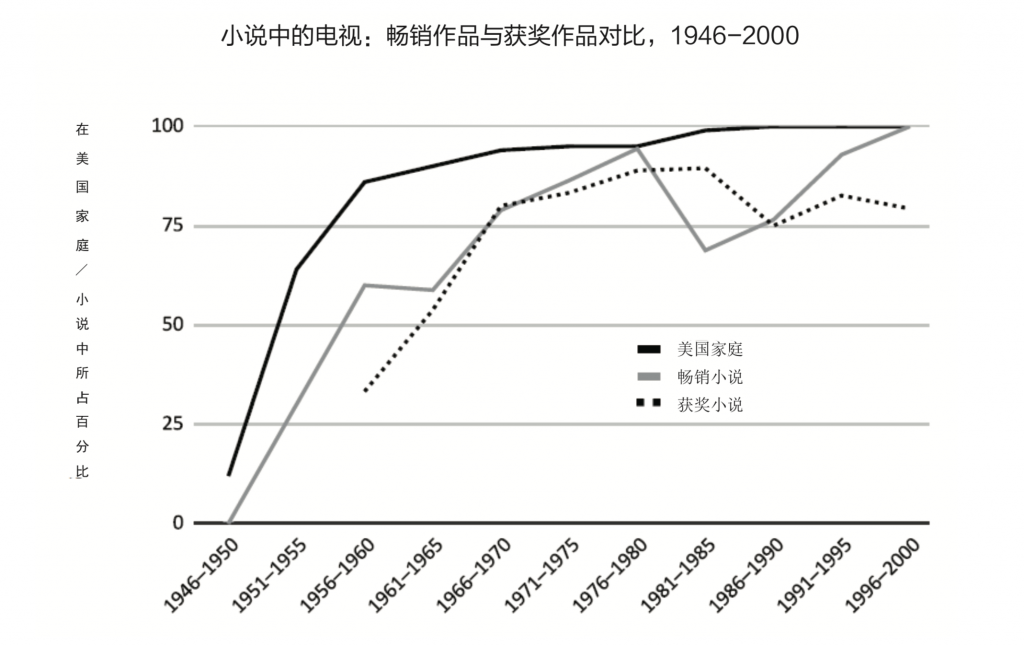

电视在美国小说中的存在曲线也呈现相似轨迹,但关键的不同在于:电视进入小说的时间其实还早于这种技术迅速占领美国家庭的年代(见图2)。在斯坦福文本库中,电视技术最早亮相于阿尔杜斯·赫胥黎的《美丽新世界》。这部小说构想了一个未来世界,并对电视设备和电视观众有详尽描述。在这个世界里,“收音机和电视机永不关机”,而人们的行为显得他们好像总是“在另一个世界中度假……在那个世界里,电视屏幕上播放着舞动的图像,那是一部歌声不断、美好得不可言喻的可触电影中的舞者”。[32]除开赫胥黎自己想象出来的这种奇特的“可触电影”(feely),电视还出现在1930年代各个时期的小说中。在F·斯科特·菲茨杰拉德(F. Scott Fitzgerald)、约翰·斯坦贝克(John Steinbeck)、詹姆斯·乔伊斯(James Joyce)和其他多位作家的作品中,都有电视的身影出现。这是它离开幻想小说和科幻小说的类型化世界、踏入文学现实主义领域的最初阶段。

在这幅图中,延迟的形态同样符合上升—下降—回升—平稳的模式。和收音机在文本库中的存在曲线一样,电视机在文本库中的出现最开始也和它在家庭中的存在一样同步增长,只是增长幅度要慢得多。从二战后初年到1960年代早期,拥有电视机的家庭的百分比迅速增长,最后在90%到100%之间趋于平稳。然而,直到1970年代早期,涉及电视机的小说的比例才达到80%,此后又用了20年才缓缓攀上90%。因此,和收音机比起来,电视在现实世界中的普及程度和在小说中出现的频率之间的延迟要长得多。1970年代早期,电视在小说中的存在达到第一个峰值,比它在现实中的应用高峰已经晚了差不多20年。这相当于收音机的延迟长度的两倍还要多——收音机在小说中的出现频率曲线与作为参照的现实曲线最开始同步上升,并比后者晚10年达到平台期。两者相较,电视方面的延迟在20世纪下半叶中变得越来越长。这种技术直到1990年代早期才在小说中重登高峰。此时,小说世界已经比现实世界落后了30多年。

这种关于电视进入美国文学的跌宕过程的描述与塞西莉亚·蒂希的说法恰成对照。她在《电子壁炉:美国电视文化的创生》中记录了电视逐渐成为一种文化现象的历史过程。[33]根据蒂希的估计,1943年才是电视文化元年。她的主张更近于电视技术实际应用史统计数据,而非电视在小说中的最初亮相的统计数据。此外,蒂希还认为:在1950年代到1990年代的50年间,“电视的自然化……表现出明显的渐进性和连续性,使得过程中的阶段标记变得模糊不清,也使我们难以估算这个电视无处不在的环境从何时何地开始出现,其出现又需要何种条件”。然而,图2让蒂希所说的模糊“标记”变得明显,同时还呈现了一个远没有那么“渐进”“连续”的“自然化”过程。《电子壁炉》一书声称“书籍与电视之间的争议性壁垒”在1980年代终于被打破,然而对那一时期的更广泛考察却表明:那时的电视在小说中的存在还没有超过1960年代的水平。[34]

我们不禁会猜测:小说中的电视出现的更长延迟可能与这种技术本身及其独特的叙事功能有关。通讯技术(如电话)的功能在于辅助对话,将不同角色连接起来,使得凭空出现的机械降神成为可能。然而类似电视这样的媒介技术则有所不同,或许更适合用于在背景中播放——无论在小说中还是在生活中都是如此。不过这个猜测却无助于我们解释20世纪小说对电视和收音机的吸纳为何如此迥异。蒂希用大量篇幅讨论了唐·德利洛(Don DeLillo)的《白噪音》(White Noise, 1985)和《天秤》(Libra, 1988),以证明关于电视的意识在1980年代出现了上升。然而,收音机在这两部小说中(以及在德利洛利用收音机讲故事的标志性手法中)至少和电视一样随处可见,并且两者还经常同时被提及。[35]如果说这两种技术在德利洛的作品中的可互换性证明了它们在小说中的功用一定程度上可以相互替代的话,或许导致二者出现比例差异的原因更在于文学领域对待信息技术的态度变化,而非在于这两种技术本身。

三、两个世界的分化

至此,在用斯坦福文学实验室的“模块”文本库替代了整个文学领域之后,本文已经考察了20世纪小说对信息技术的涉足中出现的变化。这是一种换喻式的替代,将更广大的范围或时期置换为特定的文本集,在各种尺度的文学研究中都是常用的方法——无论考察者需要处理的小说样本是5部还是500部。不过,如果把目光转向20世纪末文学性小说与技术脱离的现象,对组成文学领域的各个特定部分而非仅仅其整体进行考察似乎就变得至关重要。根据皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)的观点,对文学领域进行整理的一种方式是考察“(其)两极之间的”构成性“对置”[36]:一端是“大尺度生产”,关乎经济资本,并“从属于广大受众的期待”;另一端是“受限的”或曰“纯粹的”生产,主要着力点在于象征资本或文化资本,合乎少数精英的口味。[37]大部分文学研究仍着眼于后面一端的作者和文本,但数字方法为我们提供了另一种可能,一种更具比较性的手段,前提是学者能在组成整个领域的两部分中找到可靠的样本。

为了更好地理解20世纪小说与信息技术之间的关系,并将这种理解应用于一种更精确的、面向广大美国文学的历史,我们必须对“大面积的”和“有限的”(换言之,通俗的和严肃的)文学生产加以描述和比较。这种方法当然会忽略分布于布尔迪厄的两极之间地带的小说,数量以十万乃至百万计——这正是马修·威尔肯斯(Matthew Wilkens)所谓的20世纪的“过量问题”,然而它也能揭露出通常在文学学术研究中默而不宣的做法,即以某种隐蔽而复杂的标准来挑选研究对象。[38]本文的分析不会完全回避通俗严肃之别这种暗暗贯穿所有文学研究的问题,而是会尝试辨识它们并加以考察,以对分析中提出的特定文学—历史问题有更好的把握。

为了这个目标,让我们先把目光转向苏真(Richard Jean So)、霍伊特·朗(Hoyt Long)和特迪·罗兰(Teddy Roland)所创建的包含超过9,000部20世纪美国小说的芝加哥文本实验室文本库,[39]更准确地说,转向这9,089部作品中小小的大约5%,也就是曾经在某年进入《出版者周刊》(Publishers Weekly)十大畅销书榜单的347部小说和曾经赢得或入围主要文学奖项评选的146部小说。这一决定有赖于詹姆斯·英格利什(James English)的研究。他曾有力地指出:与其依赖更受回溯性影响的正典,我们不仅应该把奖项作为文化地位的要素和指标,也应该考虑作为对各时期文学品味的动态描述的奖项在量化研究中的作用。[40]当然,奖项并非衡量文学地位的唯一可靠指标。J. D. 波特(J. D. Porter)不久前就曾利用《MLA国际参考书目》(MLA International Bibliography)的统计数据来衡量学术界的研究兴趣。特德·安德伍德(Ted Underwood)则关注了重要期刊所刊登的评论文章。[41]因此,是否获得文学奖项只是多种衡量尺度中的一种,还经常因为“无视杰出,奖掖平庸”[42]而受到指责。不过,正如安德伍德所解释:“不可能让所有人满意正是所有文学地位评价标准的共同点,因为文学地位本身就是一个视角化的、充满争议的范畴。”[43]

与其他所有文学地位评价标准一样,奖项也远称不上完美,然而它仍然拥有三个引人注意的优点。它能让我们深入洞察那些在20世纪最后数十年中逐年演变的文化封圣标准。它能让我们检验那些关于战后小说与技术之间关系的学术论点——这些论点往往基于对几位常客(如唐·德利洛、托马斯·品钦(Thomas Pynchon)、威廉·柏洛兹(William Burroughs)、威廉·盖迪斯(William Gaddis)、威廉·吉布森(William Gibson)、罗伯特·库佛(Robert Coover)、诺曼·梅勒(Norman Mailer)和约瑟夫·麦考罗伊(Joseph McElroy))作品的阅读,而非对更大范围的重要小说的考察。[44]它还能让我们将普利策奖和国家图书奖等奖项与特定类型的奖项,如雨果奖和星云奖,加以比较,从中发现关于技术的文学史的多种叙事。本文追随安德伍德的做法,不会使用“将样本视为相互竞争的正典”的思路,而是采取“一种关于文学史的相关性论证模式”。[45]

一方面,这些由畅销作品和获奖作品构成的子文本库更贴合我们要面对的问题;另一方面,范围从9,000部小说缩减到不到500部其实还意味着统计代表性的大幅提升。[46]因为,芝加哥文本实验室的9,000部小说仅能代表20世纪下半叶出版的上百万部小说中的一块碎片(的碎片),然而其中146部获奖作品却占到这一时期所有曾入围顶级文学奖项评选的作品总数的将近1/4,[47]而那347部畅销书则占整个20世纪所有曾进入十大畅销书榜单的作品总数的1/3强。除此之外,正如英格利什所清晰指出的,“朝向爆款作品的集中效应意味着:在当今这个时代,十大畅销书的销量占到总销量的20%,比图书贸易中排名靠后的数以万计作品的销量加起来还要多”。[48]在这个意义上,“越大”或许“越好”,但是“越小”看起来才“越明智”。

如图3所示,从1950年代晚期到1970年代晚期,电视技术在通俗小说和严肃小说中出现的频率相差无几(图3)。然而,在20世纪的最后20年中,电视机在畅销小说中出现的频率不断上升,最终与它在美国家庭中的普及率持平,也就是近100%,而在获奖小说中的存在程度却不断下降。这一现象同样与此前一些学者的说法形成反差。蒂希并非没有注意到“书籍和电视”的文化价值之间“不可调和的对立”,但她的方法和语言不时会暴露出一种对广义上的“出版文化”与“文学成果”本身的混淆。[49]与她不同,本次考察认为1980年代和1990年代的电视技术和出版文化(在此特指小说)的利益事实上并非不可调和。相反,上文的数据表明:被蒂希描述为“延续近40年而未受挑战”的“战线”并非将电视与普遍意义上的文学生产割裂,而是将之与特定精英作者和文化批评家群体所持有的、不断变化的文学声誉概念割裂开来。[50]

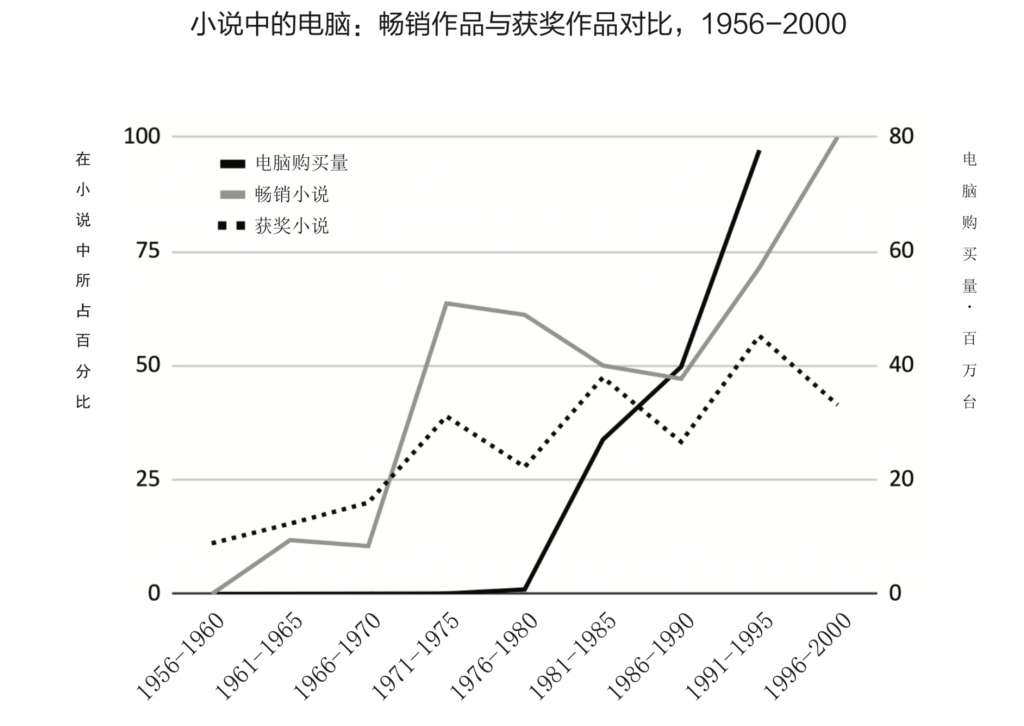

令人惊奇的是,我们在此讨论的每一种技术在小说中的表现都出现了这种分化。在20世纪末,畅销书对信息技术的表现可以说持续平稳,也可以说微幅上升,但同时期获奖作品对信息技术的表现却有明显下降。《出版者周刊》畅销书单和奖项入围书单之间的分化意味着:在1980年代和1990年代早期,文学领域出现了明显的裂痕——通俗小说更愿意将技术的力量纳入书中,更文学化的作品则敬而远之。[51]在20世纪下半叶的主流文学—历史叙事中,小说被描述为对新技术难以割舍,但如果我们从更广的视角来审视这一时期的严肃小说,就会发现这种看法并未得到支持。此外,尽管我们可以用电视机(到了1990年代早期,这种设备在美国人家庭中已经存在了超过40年,并且在30多年前就普及化了)的存在逐渐消隐这一点来证明严肃小说对技术的排斥不断增长,但电脑和互联网才是更有力的证据——随着技术本身突然变得非文学化,它们却变得随处可见。

通俗小说中的电脑所呈现出的历史趋势和我们现在已经熟悉的接纳模式并无二致:先是1970年代早期的上升,接着是一段下降,最后,随着个人电脑变得越来越不足为奇,又出现了大规模的再次攀升(图4)。不过,在1980年代,就在美国的电脑销售开始出现令人瞠目的增长之际,面向大众市场的小说和文学性小说便分道扬镳了。到了1990年代末,电脑已经出现在几乎每一本畅销书中(也出现在大多数科幻小说奖项的候选作品中)。[52]然而,在所有入围奖项或获奖的作品中,提到电脑的不足半数。

与此类似,在20世纪的最后20年中,通俗小说提到互联网的频率远高于严肃小说,并且还在不断增长(图5)。畅销小说接受网络的速度不仅高于入围奖项的小说,甚至也高于小说之外的现实世界。根据国际电讯联盟的估计,截至2000年,约有将近一半(43%)美国人使用互联网。然而在1996至2000年间,入围奖项的作品中提到过互联网技术的只占17%,畅销小说中提到过它的却有近70%。也就是说,在20世纪结束前的那一小段时间里,整个世界都被《出版者周刊》甩到了后面。

我们时常会被提醒说那些关于新奇性的声称是夸大的,新奇现象在历史上通常都有先例。然而,在本研究所涉的文学史语境中,20世纪末高雅小说排斥互联网的现象却没有先例。此外,这些数据也与那种将技术狂热类小说的“真正爆发”描述为“21世纪伊始美国文学最惊人的进展之一”[53]的说法相矛盾。与之相反,最惊人的反而是技术被明确无误地从这类小说中剔除了。最后,只有等到更多时间流逝、更多数据被采集之后,我们才能对互联网在小说中的存在或缺席做出恰当的描述,并明确其历史延迟的形态。不过,就眼下而论,我们能看出的不仅是通俗小说与严肃小说各自的现实呈现之间的鸿沟,还有严肃小说中的世界与世界本身之间的强烈反差。

然而,我们面前还有一个无法忽略的问题:既然20世纪最后10年中畅销小说的“触网”速度比美国人的平均水平还要高,又是什么让严肃小说决意“脱网”呢?凯瑟琳·费茨帕特里克在《过时焦虑》中提出:对严肃小说的技术恐惧症,我们最好是从它与“小说之死话语”(从电影诞生早年的20世纪初直到互联网崛起的20世纪末,这种话语的流行贯穿始终)相互依存的角度来理解。[54]为了抵御新技术以及它们对小说读者的争夺,“过时的小说家把对小说的未来可能性的关切转化为延续小说的养分……以最能强调小说在启迪、人文和个性等方面的影响力的方式……对那些新出现的威胁性媒介加以……描述和解读”。由此费茨帕特里克得出结论:小说家“不仅生产新的小说,还为小说这种媒介的保值提供理由——而且并非无意为之——以保证其在文化对象万神殿中的优越地位”。[55]

这一分析很好地解释了高雅小说在面临对小说的精英地位和文化寿命构成威胁的新技术时所感到的焦虑——尽管在费茨帕特里克的描述中,这种威胁是似是而非的。《过时焦虑》一书出色地分析了严肃小说呈现信息技术的种种方式,并将它们与其各自目的适配。然而,关于本次研究最为关注的延迟所明显指向的表现缺失,它却几乎无所阐述。于是,缺席再一次变得不可见了。文学性小说并未按照费茨帕特里克所描述的方式与互联网竞争被后者蚕食的地盘,而是似乎将之完全让出,让给其他媒介形式,也让给适合大众市场的小说(正如前文所述,大众小说十分乐意接受这片阵地)。即便如此,通俗小说和严肃小说对互联网的表现之间仍然不仅存在量的差异,还有质的差异——既是频率问题,也是形式问题。然而,要弄清楚这一点,我们需要对我们的档案库做最后一次调整,将范围从数百部20世纪小说缩减到三个特别有启发意义的案例:一部出版于1997年的畅销小说、一部同年出版的入围奖项的小说,以及一部出版于2017年但以同一时期为背景的历史小说。后者可以让我们对将它与前两本书间隔开来的20年文学历史有所认识。Logging Off,,Logging Back四、登出网络,回首过去

1997年,当互联网的应用正急剧增长、半数美国用户都通过美国在线(AOL)接触万维网之际,帕特里夏·康韦尔(Patricia Cornwell)的小说《非自然暴露》(Unnatural Exposure)也几乎以同样的速度在《出版者周刊》畅销书榜上蹿升。这本书是康韦尔的凯·斯卡尔佩塔博士(Dr. Kay Scarpetta)系列犯罪小说中的第八部,也是当年全国畅销小说的第六名。就早期互联网意识和通俗小说为传达这种意识所使用的表现策略而论,它至今仍是一份优秀的档案。正如朱秀英在《隐喻是否会梦见真实睡眠?》中所提出:“我们至今在描述数字空间时仍会面临(困难),但在它们面前我们再也不会像1990年代的作家那样畏惧了”,因为在当时,这种“在认知意义上陌生”的新技术正从“未来主义图景”转化为“不熟悉的新现实”。[56]因此,回到这一历史时刻是有好处的——不仅因为它能让我们瞥见小说以某种多少算得上现实主义的方式对“网络”的早期虚构化,还因为它指向几种造成通俗小说和严肃小说对这种技术的表达出现巨大差异的因素。这或许是本次考察所使用的计算方法最能发挥效力之处:这些方法可以生成宽泛的文学—历史问题,也可以找到最适合回答这些问题的特定拐点和文学对象。在此我要再次借用埃杰顿的说法:“新奇性本身并不新,但关于它有新东西可说。”[57]

康韦尔在《非自然暴露》中对新奇性的处理的特点是高度忠于细节,几乎到了索然无味的程度。小说情节随着弗吉尼亚州首席法医凯·斯卡尔佩塔对一名在网上嘲讽她的冷血杀手的追踪行动而展开。互联网成为整个情节的核心。由于线索寥寥,斯卡尔佩塔和她精通技术的侄女、FBI探员露西·法里内利(Lucy Farinelli)一起在网上展开捕猎,一边追踪信息,一边在美国在线的聊天室里卧底。在康韦尔的小说中,互联网、电脑、传呼机和手机无处不在,总在发挥作用。它们的作用不仅在于能让露西追踪杀手留下的“(数字的)蛛丝马迹,挖掘它们背后的编程源语言”,还在于能让康韦尔有机会以用户手册式的精确来教育读者。斯卡尔佩塔在书中曾经这样说:“露西,别人是怎么把这些照片发给我的?你能一步一步给我讲明白吗?”[58]接着,露西就会一步一步地向姑妈和她的FBI同事们解释“别人如何通过美国在线向斯卡尔佩塔博士的邮件地址发送这两份文件”。[59]在这样的情节中,无论是小说文体还是它与技术的联系都明显变得程式化。[60]

斯卡尔佩塔和露西的问答式关系正代表了读者与康韦尔本人之间的关系。在书中,康韦尔曾经用整整一段来描述露西的技术讲解——杀手需要用哪款电脑才能向斯卡尔佩塔发送其罪行照片:“至少有8兆内存、一台彩显,还要有类似FotoTouch或ScanMan的软件,以及一部调制解调器。可能是麦金托什(Macintosh)的Performa6116CD,甚至更老。重点在于,将文件扫描入电脑并通过互联网发送是普通人可以轻易办到的事。”最后她得出了有用的结论:“在这个年代,只要有机会接触设备和几本使用手册,人人都能这么干。”[61]如今,以20年后未来时代的后见之明来看,《非自然暴露》的构思似乎不仅意在娱乐读者,也意在教育他们。

此外,康韦尔的这部悬疑小说还努力思索了互联网对小说这一文体意味着什么的问题。首先,这部作品关注了技术对伪装意图提供的支持。这名杀手在网上自称deadoc,将自己列于美国在线用户列表中的简介改得和斯卡尔佩塔本人的简历一模一样。康韦尔在此将这种新的数字化现实转化为我们在侦探小说中熟悉的语言:“如果凶器上有你的指纹”,露西问道,“你不会希望我告诉你吗?”[62]最终,小说中一直被我们视为男性的凶手的身份被揭示出来——她是一个女人、斯卡尔佩塔从前的导师菲丽丝·克劳德(Phyllis Crowder)博士,极为擅长利用网络的匿名性。通过这种方式,康韦尔让互联网在小说中发挥了作用——既让读者建立确信(“人人都能这么干”),又为老套的探案情节笼上了激动人心的当代色彩。或许《非自然暴露》对技术细节的专注显得有些说教太甚,但这种专注同样让这本小说牢牢扎根于当下,一个罗兰·巴尔特(Roland Barthes)所谓的“现实效果”的尖端建基于网络假名和最小内存等概念之上的时代。[63]

其实,关于20世纪末通俗小说对信息技术的迅速吸收,一种解释是它们执着坚持当代性。英格利什最近在对1,700多部小说加以分析后发现:从1960年代开始,绝大部分畅销小说的故事都发生在当下;1980年代末之后的30年中,有80%的十大畅销书都以当代为背景。[64]文学领域的这一部分赋予当代性的价值意味着:对康韦尔和约翰·格里沙姆(John Grisham)这样的作家来说,使用最新技术本来就是工作的一部分,就像他们笔下的医生、侦探和检察官一样。此外,互联网技术不仅帮助作者对文体传统进行现代化改造,满足受众对“当下”的渴求,还吻合了面向大众市场的小说向明星作者和爆款系列高度集中的现象。例如,在康韦尔写到凯·斯卡尔佩塔博士系列故事的第八部时,她并不需要担心美国在线或Performa 6000系列电脑下一年会不会过时,因为她很清楚她自己下一年还不会过时,往系列小说里拖放一点升级技术也不用费什么力气。也就是说,或许不少畅销小说的迭代性质会让康韦尔作品那样(讲述在线聊天室里的秘密卧底故事的)的小说很快过时,但正是这一点确保了它们保持技术上的逼真性。

与通俗小说不同,严肃小说与当代性之间的联系,以及由此而来的与当代性所赖以呈现的信息技术之间的联系更为复杂。唐·德利洛的《地下世界》(Underworld)就是这样的例子。在1997年的巴诺书店(Barnes and Nobles)里,这本书可能会紧挨《非自然暴露》摆放,或者至少距离不远。它曾获得普利策奖和国家图书奖提名。德利洛的这本历史小说包罗万象,开始于1951年的原子弹,终结于世纪末的数字空间。在描述互联网时,这本书表现出一种有意的神秘化。在全书标志性的尾声部分,德利洛讲述了修女阿尔玛·埃德加(Alma Edgar)在“赛博空间而非天堂”中的来生——那里四处都是“光芒(和)闪耀奔腾的力量,似乎从十亿个遥远的网络节点流溢而出”。[65]与他在《白噪音》中所做的一样,德利洛在这本书中考察了信息技术的超自然性,也对之颇为推崇。他将网络描述为“真正的奇迹”——用户在其中聚集“浪潮和光线……每个人都同时存在于每个地方”。[66]然而德利洛的互联网并非一个技术乌托邦,其中仍然充满“系统的支配……网络的偏执妄想。”在这里,修女阿尔玛·埃德加既有可能获得救赎,也有同样的可能遭遇J·埃德加·胡佛(J. Edgar Hoover)的化身。[67]这部小说或许意在挑战读者,让他们面对用户在计算机化的全球网络中所感到的那种认知陌生化,然而《地下世界》的技术神秘主义最终让这种陌生感变得更加严重。康韦尔想象的是一个杀手与英雄的世界,却会为他们配置家用设备和用户手册。德利洛在1997年所描绘的互联网则抛弃了现实主义,追求一种数字化的崇高,让这个世界时而有如天堂,时而有如地狱。[68]

不过,与《非自然暴露》的情况一样,这或许也是小说—时间关系的一种功能。面向大众市场的小说的首要目标在于满足当代受众的需求,严肃小说则对其自身的未来性更有意识。高雅小说的目光会越过下一年的普利策奖,投向未来的课程大纲和将与它们对话的未来读者,往往会从与某种永恒性的关系的角度来思考自身。这部分解释了为何德利洛更青睐超自然的神秘化,而不是康韦尔式的技术现实主义。德利洛追求一种精英地位,将自己的小说置于获得这种地位之后的更长时间中来审视。因此,他或许会将那些支撑着康韦尔的当代性的种种细节视为对自己作品寿命的威胁。也就是说,《非自然暴露》呈现信息技术的直接目的在于为其自身在时间中定位,《地下世界》对互联网的刻画则可能指向某种相反的效果。

在其宏大的历史纵览中,《地下世界》只在末尾部分涉及了互联网,然而20世纪晚期的获奖小说中能这样做的已经是屈指可数。就其整体而论,德利洛的这部小说关注更多的是20世纪的历史,而非互联网本身——后者只被它视为其主要关切的余绪(也是事实上的尾声)。不过这一点同样能帮助我们理解以这部小说为鲜明例外的那种统计规律。英格利什对小说的时间性的研究也同样明确了这一点:就在畅销小说加大其对当代性的投入的同一时期,获奖小说以同样的投入围绕历史性价值重构自身,从而经历了“激烈的再时间化”。[69]也就是说,在始于1980年代的这几十年中,入围主要文学奖项的小说越来越倾向于将过去的历史作为背景,以至于“到了1990年代末,在高雅文学批评的视野中,当代背景(已经成为)一种小众趣味”。[70]因此,尽管《地下世界》的尾声使其跻身少数描绘了互联网的精英小说的行列,另外800页内容却让它牢牢扎根于20世纪末文学性小说的主流。

这样一来,严肃小说远离新技术、将目光投向历史过去的转向就呈现出历史意义上的同时性,并且相互加强。毕竟,我们很难想象托妮·莫里森(Toni Morrison)的小说中会出现笔记本电脑,至于希拉里·曼特尔(Hilary Mantel)的作品则更不用说。在文学领域的这一部分,象征资本比金融资本更为重要。对于投身于此的作者们来说,这里存在着刺激他们创作关于过去的小说的强烈诱因(即赢得国家图书奖),也存在着促使他们放弃数字科技的强烈不利因素——这些技术意味着随时给他们的前一种努力打上时间戳。这一点可以帮助我们理解技术在面向大众市场的小说和文学性小说中的存在之间的明显差异,以及在后一类小说中出现的不断增长的技术延迟,但它同样意味着20世纪文学史中一种前所未有的现象。现代主义和后现代主义潮流中的先行者们曾经拥抱新机器以及它们带来的新视角,然而从1980年代开始,许多著名的小说家却以转向过去的方式来创新。因此,康韦尔和德利洛关于互联网的小说不仅成为通俗小说和严肃小说在呈现信息技术时所采用的不同策略的范例,也凸显了文学领域中两个不同部分各自感受到的强大而对立的力量。

我们已经进入21世纪20年了,这一状况似乎仍未有太大变化。互联网与我们用以进入互联网的各种移动设备在严肃小说中的存在仍然少得让人不可思议。[71]无论研究、创作、出版、推广、购买乃至阅读当代小说,信息技术都已经不可或缺,可是这些技术本身很大程度上在文学性小说中仍然缺席。与瓦尔特·本雅明在《机械复制时代的艺术作品》中所描述的电影拍摄场景类似,当代小说的“无设备……现实”事实上指向的是“巧艺的巅峰……是技术王国里的一朵兰花”。[72]在近年来描述过互联网的少数小说家中,德利洛和康韦尔所各自代表的表现策略已经流传开来。如玛格丽特·阿特伍德(Margaret Atwood)、珍妮弗·伊根(Jennifer Egan)、戴维·埃格斯(Dave Eggers)、本·勒纳(Ben Lerner)、尾关露丝(Ruth Ozeki)、加里·施泰因加特(Gary Shteyngart)和科尔森·怀特黑德(Colson Whitehead)等人都曾探讨过数字生活的超自然性,而梅根·博伊尔(Megan Boyle)、芭芭拉·布朗宁(Barbara Browning)、林韬(Tao Lin)、奥特萨·莫什费格(Ottessa Moshfegh)和萨莉·鲁尼(Sally Rooney)则都从它的无处不在和庸常的角度切入。[73]

与此同时,历史小说继续把持着美国顶级文学奖项的入围名单。在过去20年里,获得普利策奖、国家图书奖或国家书评人协会奖提名的小说中有75%是历史小说。[74]尽管如此,我们仍然能发现一些迹象表明这些统治着文学领域的力量已经开始发生变化或者说碰撞,将会造成全新的局面。埃利芙·巴图曼(Elif Batuman)那部获得普利策奖提名的小说《白痴》(The Idiot)就是一个例子。这部小说出版于2017年,背景设定为1990年代晚期。它既可以被视为历史小说、校园小说,也可以被视为成长小说。在故事开篇,叙事者讲述了她刚进大学的日子和她与互联网的初遇:

那时的我对互联网没有多少概念。在我的想象中,电子邮件是与传真类似的东西,应该会用到打印机。然而那里并没有打印机,完全是另一个世界。你可以通过某些电脑来登录互联网。而这些电脑就散落在普普通通的场景中,与其他常见的电脑看上去并无差异。那里总有一份闪闪发亮的列表,一成不变,以旁人不可见的方式配置,里面有来自你认识的每一个人的消息,也有来自你不认识的人的消息。每条消息都是同样的字体,就像是思想或是世界的统一笔迹。[75]

在这里,巴图曼的小说弥合了康韦尔的技术现实主义细节和德利洛的数字崇高超自然性,将这两种表现策略与历史小说的高雅严肃模式融为一炉。[76]巴图曼在访谈中曾经描述过她的愿望:要复活并重现那个“电子邮件还是神奇异质之物的时代——(那时候)它是新颖的,却不是必须的,引人探索,令人激动”。[77]如今既然数字技术已经足够成熟,足以成为历史小说的主题,或许我们仍有可能看到小说登录网络并同时展开回溯,缩短文学与当代世界之间的延迟,又以其他方式复制这种延迟。用另一位著名的肄业生的话来说,“这句话从前像是怪诞之谈,可是现在时间已经把它证实了”。[78]

与此类似,本次考察所使用的混合方法(以及它们范围不同的文学证据)旨在结合细读与远读两种方式,并通过后者的视野来更好地引导前者的精确与深入。延迟所指向的技术缺席或许只能在容量为数百部小说的文本库中显现,但只有将这个尺度收缩到两三部小说,我们才能完全理解这一显现。长久以来,文学研究一直尝试在典范与例外之间建立联系,数字人文则为我们辨别何为典范、何为例外提供了又一种手段。

———————————————————————————————————————————————————————————————————

The Lag: Technology and Fiction in the Twentieth Century

Alexander Manshel

Abstract: How can information technology be both central to the story of the twentieth- century American novel and conspicuously absent from its last chapters? How can two periods—modernism and postmodernism—in which tremendous technological innovation inspired tremendous literary innovation be followed by another period in which technological innovation inspired literary silence? Addressing these questions means not only that the literary history of American twentieth century vis-à-vis technology changed dramatically at its close but also that the critical narrative of that history requires some revision. Importing David Edgerton’s concept of a “history of technology-in-use” into literary studies, this investigation departs from previous literary-historical accounts of twentieth-century technology by analyzing several hundred American novels. Drawing on the Stanford Literary Lab’s and the Chicago Text Lab’s corpora of twentieth-century American novels, this study tracks the presence of various information technologies in fiction alongside historical statistics regarding their actual use. This comparison reveals a pronounced lag between when a technology enters American culture or the home and when it enters the novel. It reveals not only fiction’s changing attitudes to technology throughout the twentieth century but also an object of literary scholarship—the lag. The comparative analysis employed here allows us to ask broader, transhistorical questions about literary history and to challenge our assumptions about technology’s role therein.

Keywords: Digital Humanities; 20th Century American Novel; Stanford Literary Lab; Chicago Text Lab; Hisory of Technology-in-Use; The Lag

———————————————————————————————————————————————————————————————————

编 辑 | 姜文涛

原文信息

Alexander Manshel,“ The Lag: Technology and Fiction in the Twentieth Century,”PMLA, vol. 135, no. 1, 2020, published by the Modern Language Association of America, pp. 40-58. Translated and published in Chinese with the author’s permission..

注释:

[1]John Coetzee, “Letter to Paul Auster,” March 14 , 2011. Here and Now: Letters, 2008–2011, New York: Viking Penguin, 2013, p. 219.

[2]John Coetzee, “Letter to Paul Auster,” April 7, 2011. Here and Now: Letters, 2008–2011, pp. 226–227.

[3]Paul Auster, “Letter to J. M. Coetzee,” March 28, 2011. Here and Now: Letters, 2008–2011, p. 222.

[4]Ian P. Watt, The Rise of the Novel: Studies in Defoe, Richardson, and Fielding, 1957, Berkeley: University of California Press, 2001, p. 60.

[5]Paul Auster, “Letter to J. M. Coetzee,” March 28, 2011. Here and Now: Letters, 2008–2011, p. 223.

[6]Alex Goody, Technology, Literature and Culture, London: Polity Press, 2011, pp. 1-14.关于18至19世纪技术对小说及其形态的影响,参见:Joseph Drury, Novel Machines: Technology and Narrative Form in Enlightenment Britain, London: Oxford University Press, 2017;Richard Menke, Telegraphic Realism: Victorian Fiction and Other Information Systems, Palo Alto: Stanford University Press, 2008;Laura Otis, Networking: Communicating with Bodies and Machines in the Nineteenth Century, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001。

[7]Jennifer Lieberman, Power Lines: Electricity in American Life and Letters, 1882–1952, Cambridge: MIT Press, 2017, p. 13.

[8]Tim Armstrong, Modernism, Technology, and the Body: A Cultural History, Cambridge: Cambridge University Press, 1998, p. 4.

[9]根据海森的说法,“对新先锋艺术的诞生,技术的影响胜过其他任何单一因素。它不仅点燃了艺术家的想象力……还深入作品的核心”(Andreas Huyssen, After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism, Bloomington: Indiana University Press, 1986, p. 9)。在墨菲特看来,“我们已然熟悉意义上的(文学)现代化”正来自文学的“移位逻辑”和对新技术的“借用”(Julian Murphet, Multimedia Modernism: Literature and the Anglo-American Avant-garde, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p. 30)。另参见: David Trotter, Literature in the First Media Age: Britain between the Wars, Cambridge: Harvard University Press, 2013;Kate Marshall, Corridor: Media Architectures in American Fiction, Minneapolis: University of Minnesota Press, 2013;Tim Armstrong, Modernism: A Cultural History, Cambridge: Polity Press, 2005, pp.129-131。

[10]Mark McGurl, The Program Era: Postwar Fiction and the Rise of Creative Writing, Cambridge: Harvard University Press, 2009, p. 42. 在麦格尔看来,这个名称“重新确认了众多战后美国小说与现代主义者在叙事形式上的系统性实验计划之间的连续性——尽管它表达的是一种越来越成为主流的、对文学技艺(techne)与更恶劣意义上的技术之间的连续性的承认”。与此类似,麦克海尔强调了后现代主义对“技术创新的社会后果及体制后果”的兴趣(Brian McHale, Postmodernist Fiction, 1987, London: Routledge, 1996, p. 66)。约翰斯顿则提出:信息技术及其逻辑在战后美国小说中“取得了新的和中心意义上的重要性”(John Johnston, Information Multiplicity: American Fiction in the Age of Media Saturation, Washington: Johns Hopkins University Press, 1998, p. 13)。关于技术对20世纪下半叶的美国小说的影响,还可参见:Tom LeClair, In the Loop: Don DeLillo and the Systems Novel, Champaign: University of Illinois Press, 1987;Joseph Tabbi, Postmodern Sublime: Technology and American Writing from Mailer to Cyberpunk, New York: Cornell University Press, 1995; N. Katherine Hayles, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informations, Chicago: University of Chicago Press, 1999;N. Katherine Hayles, Writing Machines, Cambridge: MIT Press, 2002;Jay Clayton“, Convergence of the Two Cultures: A Geek’s Guide to Contemporary Literature,”American Literature, vol. 74, no. 4, 2002, pp. 807–831;Mark Conroy, Muse in the Machine: American Fiction and Mass Publicity, Columbus: Ohio State University Press, 2004;Peter Freese, Charles B. Harris“, The Holodeck in the Garden,”“Introduction,”The Holodeck in the Gaden: Science and Technology in Contemporary American Fiction, eds. Freese and Harris, Dallas: Dalkey Archive Press, 2004, pp. ix–xxviii;Lindsay Thomas,“Information,” American Literature in Transition, 2000–2010, ed. Rachel Greenwald Smith, Cambridge: Cambridge University Press, 2017, pp. 181–192;Florence Dore, Novel Sounds: Southern Fiction in the Age of Rock and Roll, New York: Columbia University Press, 2018。

[11]Cecelia Tichi, Electronic Hearth: Creating an American Television Culture, Oxford: Oxford University Press, 1991, pp. 36-37.

[12]Mark Goble, Beautiful Circuits: Modernism and the Mediated Life, New York: Columbia University Press, 2010, p. 3.

[13]David Edgerton, The Shock of the Old: Technology and Global History Since 1900, Oxford: Oxford University Press,, 2007, p. xi.

[14]Lieberman, Power Lines, pp. 211-217.

[15]Edgerton, The Shock of the Old, pp. xi-xiii.

[16]Edgerton, The Shock of the Old, p. xi. 本文主要关注的是美国小说和应用于美国的技术的历史统计数据,但在进一步研究中将本文的结论和其他国家文学与技术的关系加以比较也是可能的和有价值的。

[17]正如埃杰顿所阐明,“20世纪技术不仅是电力、……核能、互联网和避孕药”,还包括“人力车、……缝纫机、……滴滴涕、链锯和电冰箱”(Edgerton, The Shock of the Old, p. xii)。我希望有朝一日能拓展本研究,使其包括更广泛意义上的技术,但在当前的考察中我也借用了埃杰顿的定义:“信息技术”不仅包括电脑和互联网,也包括“电报、电话、收音机和电视机”(xvi)。

[18]译者按:本文多处提及“声誉卓著的”小说(prestigious novels或novels of prestige),指与通俗小说相比文学性更强的小说。为行文流畅计,后文大部分译作“严肃小说”。

[19]关于技术创新与文学—历史分期之间的联系,参见:Lisa Gitelman“, Ages, Epochs, Media,”On Periodization: Selected Essays from the English Institute, ed. Virginia Jackson, English Institute, 2010, https://www. fulcrum.org/epubs/ws859g78b?locale=en#/6/2[cover]!/4/4/1:0。

[20]Krishan Kumar, Herbert Tucker“, Introduction,”Writ Large, special issue of New Literary History, vol. 48, no. 4, 2017, pp. 609–616.

[21]Franco Moretti, Distant Reading, London: Verso Books, 2013, pp. 66-67.

[22]还可参阅布斯对“中范围阅读”(Alison Booth,“Mid-Range Reading: Not a Manifesto,”PMLA, vol. 123, no. 3, May 2017, pp. 620-627)和圣阿穆尔关于“中尺度人文分析”(Paul Saint-Amour,“The Medial Humanities: Toward a Manifesto for Meso-Analysis,”Modernism/Modernity,“What Is the Scale of the Literary Object?,”ed. Rebecca L. Walkowitz, vol. 3, cycle 4, February 1, 2019, doi.org/10.26597/mod.0092) 的论述。

[23]Mark Algee-Hewitt, Mark McGurl“, Between Canon and Corpus: Six Perspectives on Twentieth-Century Novels,”Literary Lab pamphlet 8, January, 2015, p. 2.

[24]Algee-Hewitt, McGurl,“Between Canon and Corpus,”pp. 6-7.这一文本库包含356部小说,既包括各种“20世纪100部最佳小说”列表(如现代图书馆(Modern Library)委员会榜单、现代图书馆读者选择榜单和批评视角的拉德克里夫出版课程(Radcliffe Publishing Course)榜单),也包括20世纪的各种年度畅销书。为了削减最终得到的书目中白人男性作者的统治地位,阿尔杰-休伊特和麦格尔还根据MELUS(Multi-Ethnic Literature of the United States)杂志编辑部、后殖民研究协会(Postcolonial Studies Association)成员和女性主义出版社(Feminist Press)编辑部的建议增添了其他作品。

[25]这一过程始于对包含各种技术内容(无论是叙事中实际出现的还是比喻性的)的篇章的阅读,以及对大批相关词汇的收集。下一步,我使用计算机在文本库对上述每一个词汇进行搜索,并对相关篇章进行人工检查,以确认结果并排除任何假阳性的或是模糊的结果。像“他拨了她的号码,给她打了电话,然后挂断”这样的句子无疑表明电话的出现,但只有“电话”(phone)和“拨了”(dialed)这两个词才明确指向其存在。以下这个句子就是反例:“在西班牙的时候,戴尔(Dial)先生被冠以(called)许多(a number of)恶名,多得他自己都记不全(pick up)。”像屏幕(screen)这样的词也被去掉了,因为尽管它能可靠地指向涉及技术的事件(至少在20世纪末是如此),却会模糊种种分离器件之间的边界。最终得到并在本次研究中使用的信息技术及其相关词汇如下:收音机(radio[s]、broadcaster[s])、电视(televeision[s]、TV[s])、计算机(computer[s]、laptop[s])和互联网(Internet、cyberspace、website[s]、online、e[-] mail[s])。这种方法很容易复制,适用于跨时期、跨语言和跨国家的比较研究。

[26]Susan Brower, Steven Ruggles,“Households, by Race and Sex of Householder and Household Type, 1850-1990,”Table Ae1-28, Historical Statistics of the United States, Earliest Times to the Present: Millennial Edition, eds. Susan B. Carter et al., Cambridge: Cambridge University Press, 2006, hsus.cambridge.org/ HSUSWeb/toc/tableToc.do?id=Ae1-28; Alexander J. Field“, Radio and Television-Stations, Sets Produced, and HouseholdswithSets,1921-2000,”TableDg117-130,HistoricalStatisticsoftheUnitedStates,Earliest Times to the Present: Millennial Edition, eds. Susan B. Carter et al., Cambridge: Cambridge University Press, 2006, hsus.cambridge.org/HSUSWeb/toc/tableToc.do?id=Dg117-130; Gavin Wright“, Purchases of Computers, by Type, 19551995,”Table Cg241-250, Historical Statistics of the United States, Earliest Times to the Present:Millennial Edition, eds. Susan B. Carter et al., Cambridge: Cambridge University Press, 2006, hsus.cambridge.org/HSUSWeb/toc/tableToc.do?id=Cg241-250;“Individuals Using the Internet (% of Population),”The World Bank, World Bank Group, 2019, data.worldbank .org/indicator/IT.NET.USER.ZS.

[27]为了研究延迟所指向的缺席,我在此将信息技术的存在视为二元状态:特定技术要么在某部作品中出现,要么没有出现。这就是说,一部包含了收音机的小说和一部仅仅对收音机感兴趣的小说并不相同(这一点在多处已有证明)。或许将来的研究可以将本文数据与其他记录信息技术的不同渗透程度随着时间变化的数据加以比较。

[28]此外,在这一时期,出现了收音机的小说中提及这项技术的频率同样下降了。

[29]关于收音机技术的文学史,参见:Todd Avery, Radio Modernism: Literature, Ethics, and the BBC, 1922- 1938, Aldershot: Ashgate Publishing, 2006。

[30]此处描述的延迟形态与杰姬·芬恩(Jackie Fenn)和马克·拉斯基诺(Mark Raskino)提出的“技术成熟度曲线”(hype cycle)及其包含的“技术生命周期的五个关键阶段”表现出惊人的一致。我在此要向指出这一点的埃里克·弗雷德纳(Erik Fredner)表示谢意。

[31]Mark Goble, Beautiful Circuits, pp. 13-14.

[32]Aldous Huxley, Brave New World, 1932, New York: Perennial Classics, 1998, p. 155.

[33]Cecelia Tichi, Electronic Hearth: Creating an American Television Culture, Oxford: Oxford University Press, 1991, p. 4.

[34]Tichi, Electronic Hearth, p. 187.

[35]Tichi, Electronic Hearth, pp. 143-150.例见《白噪音》(Don DeLillo, White Noise, 1985, New York: Penguin, 2016)第167页、《天秤》(Don DeLillo, Libra, New York: Viking, 1988)第324页。

[36]Pierre Bourdieu, The Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field, translated by Susan Emanuel, Palo Alto: Stanford University Press, 1995, p. 121.

[37]Bourdieu, The Rules of Art, pp. 217-218.

[38]威尔肯斯对此有如下提醒:尽管我们需要意识到在文学研究中使用计算方法可能有“自我强化”的问题,但现有的文本选择方法也并非没有偏见或随意性。

[39]与阿尔吉-休伊特和麦格尔的“模块化”方法不同,苏真、朗和罗兰的筛选原则是基于那些以WorldCat数据库标准被图书馆“收藏最多”的小说(“1880年至2000年间出版,作者为美国人”)。虽然如此,芝加哥文本实验室文本库的范围仍然让人有喜有忧:它的美国小说采样范围超过斯坦福文学实验室文本库的25倍;这样大的规模为其准确描述构成带来了困难。鉴于这些小说被全国各地的图书馆收藏,将它们称为“广大的未读”未免不智,但假设它们是被阅读最多的小说也同样愚蠢。因此,为了对通俗小说和严肃小说进行有效对比,我选择了一批受关注程度高得多的小说。关于芝加哥文本库的更多信息,参见苏真等人的论述(Richard Jean So et al.“, Race, Writing, and Computation: Racial Difference and the US Novel, 1880– 2000,”The Journal of Cultural Analytics, January 11, 2019, culturalanalytics.org/2019/01/race- writing-and-computation-racial-difference-and-the-us-novel -1880-2000/)。

[40]参见:James F. English, The Economy of Prestige: Prizes, Awards, and the Circulation of Cultural Value, Cambridge: HarvardUniversityPress,2005;JamesF.English“, Now,NotNow:CountingTimeinContemporaryFictionStudies,” Modern Language Quarterly, vol. 77, no. 3, 2016, pp. 395-418。整个20世纪的畅销书数据都有资料可查,但关于获奖作品和入围奖项的作品我们只采集了1955年至2000年间的数据。在这个方面,芝加哥文本库引入了国家图书奖、国家书评人协会奖、普利策奖和布克奖的入围名单作为参照。

[41]参见:J.D.Porter“, Popularity/Prestige,”LiteraryLabpamphlet17,2018;TedUnderwood,DistantHorizons: Digital Evidence and Literary Change, Chicago: University of Chicago Press, 2019, pp. 68-110。

[42]English, The Economy of Prestige, p. 25.

[43]Underwood, Distant Horizons, p.73.

[44]关于这一批高科技“鼠党”(“rat pack”)的讨论,例见勒克莱尔(Tom LeClair, In the Loop: Don DeLillo and the Systems Novel, Champaign: University of Illinois Press, 1987)、麦克海尔(Brian McHale, Postmodernist Fiction, 1987, New York: Routledge, 1996)、塔比(Joseph Tabbi, Postmodern Sublime: Technology and American Writing from Mailer to Cyberpunk, New York: Cornell University Press, 1995)和约翰斯顿(John Johnston, Information Multiplicity: American Fiction in the Age of Media Saturation, Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1998)。

[45]安德伍德指出,许多在数字人文领域参与取样的批评都建基于正典之战的逻辑:“当正典地位成疑时,关于如何确定一份代表性书单的斗争就会出现,其背后的动因是书单空间的有限性。这种有限性迫使各种文集和课程大纲对过去加以过滤,筛选出一组排他的文本。在如此局促的空间内,批评家们之间的游戏本质上是一场零和博弈。”数字人文研究则与此相反,“我们无需为过去确定一份单一的代表作列表,因为数字书库易于拆分,也易于调整”。(Underwood, Distant Horizons, pp. 176-177.)

[46]此处及下文中出现的“获奖作品”和“获奖”的说法通常是一种简称,代指小说中曾经赢得主要文学奖项或是入围主要文学奖项评选的那一部分作品。这些分类有明确的边界(但并非没有彼此重叠),但这种简称法也意味着意识到获得提名本身就是一种使得一部小说得以封圣的力量。关于奖项不容忽视的“认证”效果,参见曼谢尔等人的论述(Alexander Manshel et al.“, Who Cares about Literary Prizes?,”Public Books, September 3, 2019, www.publicbooks .org/who-cares-about-literary-prizes/)。

[47]从1955年到2000年,有621部小说获得国家图书奖、普利策奖、国家书评人协会奖和布克奖的提名。

[48]English“, Now, Not Now,”p. 403.

[49]Tichi, Electronic Hearth, pp. 175-180.

[50]Tichi, Electronic Hearth, p.187

[51]这一分化现象在另一项类似研究中得到了确认。该研究的比较对象是作为整体的斯坦福文本库和一个将畅销书排除在外的文本库。与芝加哥文本库中的情况一样,在涉及技术(尤其是电视、电脑和互联网等技术)在小说中的存在问题时,通俗小说和获奖小说在1980年代开始分化,到了1990年代更是走向了相反的方向。

[52]另一批包括1953年至2000年间所有雨果奖和星云奖提名作品中超过1/3作品的采样揭示了一种与此处所描述的倾向合流的有趣现象。在对电脑和互联网等新信息技术的吸纳方面,科幻类奖项提名作品在很大程度上与芝加哥文本实验室文本库中的畅销书类似——后者在数量上大大超过同一文本库中包含上述技术的获奖作品。与此相对,诸如电报、收音机和电视等让人更为熟悉、不那么“认知陌生化”的技术在科幻类奖项提名作品中出现的几率远低于在芝加哥文本库中的畅销书子文本库或获奖作品子文本库中出现的几率。关于科幻小说对互联网的表现,朱秀英有更全面的论述(Seo-Young Chu, Do Metaphors Dream of Literal Sleep?, Cambridge: Harvard University Press, 2010)。

[53]Jay Clayton“, Convergence of the Two Cultures: A Geek’s Guide to Contemporary Literature,”American Literature, vol. 74, no. 4, 2002, p. 808.

[54]Kathleen Fitzpatrick, The Anxiety of Obsolescence: The American Novel in the Age of Television, Nashville: Vanderbilt University Press, 2006, pp. 17-18.

[55]Fitzpatrick, The Anxiety of Obsolescence, p. 230.

[56]Seo-Young Chu, Do Metaphors Dream of Literal Sleep?, Cambridge: Harvard University Press, 2010, p. 129. 关于1990年代的互联网历史,还可参见:Wendy Hui Kyong Chun, Control and Freedom: Power and Paranoia in the Age of Fiber Optics, Cambridge: MIT Press, 2006;Jay David Bolter, Richard Grusin, Remediation: Understanding New Media, Cambridge: MIT Press, 1999;Thomas Streeter“, The Moment of Wired,”Critical Inquiry, vol. 31, no. 4, 2005, pp. 755–779。

[57]Edgerton, The Shock of the Old, p. 184.

[58]Patricia Cornwell, Unnatural Exposure, Berkley: Berkley Books, 1997, p. 108.

[59]Cornwell, Unnatural Exposure, p. 140.

[60]我在此感谢宋慧慈(Wai Chee Dimock)指出了这一联系。

[61]Cornwell, Unnatural Exposure, p. 139.

[62]Cornwell, Unnatural Exposure, p. 111.

[63]与巴尔特的气压表类似,康韦尔的Performa 6116CD“也只说了这样一句话:(我即)真实”(Roland Barthes, The Rustle of Language, Berkeley: University of California Press, 1989, p. 148)。

[64]English“, Now, Not Now,”pp. 407-408.

[65]Don DeLillo, Underworld, Southern Pines: Scribner, 1997, p. 825.

[66]DeLillo, Underworld, p. 808.

[67]DeLillo, Underworld, p. 825.

[68]关于德利洛的“技术崇高”,参见:Tabbi, Postmodern Sublime, 1995。

[69]English“, Now, Not Now,”p. 396.

[70]English“, Now, Not Now,”p. 408.

[71]这种刺眼的缺席现象没有逃过文学记者的眼睛。例见吉布森(Allison K. Gibson,“He Hit Send: On the Awkward but Necessary Role of Technology in Fiction,”The Millions, August 8, 2012, www.themillions. com/2012/08/ he-hit-send-on-the-awkward-but-necessary-role-of -technology-in-fiction.html)、西尔弗曼(JacobSilverman“, ScreenPlay:FictionabouttheInternetFumblestowardEloquence,”TheNewRepublic, June 20, 2013, www.newrepublic.com/article/113418/note-self-and-more-you-ignore-me-reviewed-jacob- silverman)和米勒(Laura Miller“, How Novels Came to Terms with the Internet,”The Guardian, January 14 , 2011, www.theguardian .com/books/2011/jan/15/novels-internet-laura-miller)的文章。后者有如下评论:“前些年,在为一个美国文学奖项评阅作品时,我为大多数入围作品竭力回避(表现当代技术的)挑战而深感惊讶。”

[72]Walter Benjamin“, The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction,”Illuminations, translated by Harry Zohn, 1968, New York: Schocken Books, 2007, p. 233.

[73]关于当代小说中的“数字化庸常”现象,参见丁嫩:“数字化庸常不仅描述了数字媒体可能生产庸常文 化或引起庸常之感的状况,还确认了‘庸常’与‘数字化’本为一体——数字媒体本身就是庸常的。”(Zara Dinnen, The Digital Banal: New Media and American Literature and Culture, New York: Columbia University Press, 2018, p. 11.)

[74]从2001年到2018年,203部获得这些奖项提名的作品中有153部将背景设定在历史上的过去。

[75]Elif Batuman, The Idiot, New York: Penguin Books, 2017, p. 4.

[76]巴图曼的《白痴》是众多将背景设定为不久前的过去并描述互联网的21世纪小说中的一例。这样的小说还包括品钦的《尖端》(Bleeding Edge, 2013)、莱瑟姆的《慢性城市》(Chronic City, 2009)。在写给同为小说家的戴维·盖茨(David Gates)的一封电子邮件中,莱瑟姆提到了自己在这部小说中用于解决“写出的内容导致(书中人物的)年代被确定的问题”的“愚蠢方案”:“我给(他们)一台调制解调器,让他们在所有涉及互联网的问题上明显表现出复古的笨拙。一旦他们被牢牢‘确定年代’,我就可以把不知情的他们推入一个被所有人都视为习以为常的过去的‘未来’。”关于对将最近的过去虚构化的历史小说的更多讨论,参见:Alexander Manshel,“The Rise of the Recent Historical Novel,”Post45, September 29, 2017, post45.research.yale .edu/2017/09/the-rise-of-the-recent-historical-novel/)。

[77]Batuman“, Elif Batuman on Her New (Old) Novel, The Idiot,”Interview by Henri Lipton, Columbia Journal, June 13, 2017, columbiajournal.org/elif-batuman -new-old-novel-idiot/.

[78]莎士比亚《哈姆雷特》第三幕第一场第124—125行(Shakespeare, Hamlet, 3.1.124-125)。(译者按:此处使用了朱生豪译文)

原刊《数字人文》2021年第2期,转载请联系授权。