作者:潘铭基 ;转自:公众号 DH数字人文

数字文献

潘铭基 / 香港中文大学中国语言及文学系

———————————————-

摘要:古代文献多有互见文字,其中有后出者取用前修,亦有所述虽同而主旨相异者。互见文献对于古籍研究帮助甚多,如考证成书年代、辨伪、校勘、考察避讳等皆然。清人陈士珂《孔子家语疏证》《韩诗外传疏证》乃较系统研究互见文献的专著。互见文献研究需要处理大量的数据,在信息时代的今天,利用电子文献资料库即可为互见文献研究带来新的突破与便利。文章以香港中文大学中国文化研究所出版之《先秦两汉互见文献丛书》以及中国哲学书电子化计划(Chinese Text Project)为例,分析二者对于互见文献研究所起的作用,并指出其未臻完善之处,可为日后研究者所参考。

关键词:互见文献 陈士珂 汉达文库 中国哲学书电子化计划

———————————————-

一、何谓“互见文献”

互见文献指两部或以上古籍文字取意相同或相近之处,且此等文字可以逐字逐句排比对读。清人陈士珂乃首位利用互见文献撰书立说的人,但在陈氏以前,早已有人利用互见文献之法应用在文献研究之上。清代校勘学家多利用互见文献以作校勘,所获良多,每有足称者。孔子云:“述而不作,信而好古。”[1]古代典籍多有袭用前贤文字之例,踵武前修,别出心裁。如楚令尹孙叔敖斩杀两头蛇之事,贾谊《新书》、刘向《新序》《古列女传》、王充《论衡·福虚》皆载之。但四书互见程度或异,部分文句较为相近。《新书》《新序》《古列女传》《论衡》之编撰方针不同,故四书阐述同一故事亦有其自行增添之句子。

刘殿爵云:“古书重文互见是极普遍的现象。重见文字大体可分两类,一类是同源的重文,一类是不同源的重文。两者明显不同,不容易混淆。同源重文之间有个别互相不同的异文,甚或有详略之别,但必定可以一字一字相对排比起来。不同源的文字则不然,即使内容无甚差别,文字却无法一字一字排比起来。”[2]这里指出互见文献有两种,第一种称为同源重文,逐字逐句可以排比对读;第二种称为不同源重文,大抵可以是同说一事,但因源头不同,所以文字不能排比对读。至于如何利用古籍互见材料以事校勘,刘殿爵云:

同一段文字在不止一种古代典籍中互见是常有的现象。因为古代典籍经过长期的传承,残阙讹错在所不免,所以用互见的文字绝长补短,拼合成篇,文字往往可以比较完整。[3]

又云:

传世古籍残缺脱落,几乎无页无之。我们利用不同书的互见重文以订补古籍,可说是没有办法中的办法。[4]

用互见重文之法固然可以校勘古书之讹误残衍,通过时代前后不同之古书,可以补足文献之各种缺失。

二、“互见文献”在古籍研究上的作用

互见文献在古籍研究之不同方面用途甚广,今且略述各项并简介如下。

1. 古代典籍成书先后研究

互见文献之出现,意味着典籍间大抵存在因袭与被因袭之关系。成书于不同年代的典籍,在用语上、语法上每每呈现时代的特质。此外,在一般情况之下,因袭者会将原文稍作简化。因此,当两部典籍在成书年代难分先后之时,倘若利用互见文献之法加以排比对读,或能循此而得知二书成书之先后。例如学者多谓贾谊《新书》成书于六朝或以后,若取《汉书·贾谊传》《礼乐志》《食货志》等互见篇章,即可发现《汉书》似在精简《新书》文字,准此,贾谊《新书》之成书年代便不可能在《汉书》之后,或者起码与《汉书》时代相若。

2. 古籍辨伪学

中国古籍伪书众多,撰书之人总喜欢将著作权诉诸古贤人,用以抬高己著之身价。因为这个原因,古籍每有作者未明,或成书年代存疑,以至书中材料半真半伪等问题。互见重文乃辨伪者在辨伪时的重要工具。例如《庄子》一书,据明归有光、文震孟《南华真经评注》所引,唐韩愈就已提出《盗跖》篇“讥侮列圣,戏剧夫子,盖效颦《庄》《老》而失之者”,并认为《说剑》《渔父》二篇亦非庄子所作。至宋苏轼作《庄子祠堂记》,明确指出《盗跖》《渔父》《让王》《说剑》等四篇乃伪撰,其依据与韩愈大体相同。若利用互见文献之法,《庄子·让王》之真伪可更有确实的证据。今对读《庄子·让王》与《吕氏春秋》诸篇,可知《让王》大抵成书于《吕氏春秋》之后。《吕氏春秋》成书于秦始皇之八年,少有争议,《让王》属《庄子》杂篇之一,成书年代或许后至西汉中叶。[5]

3. 因袭与剽窃

古人撰文,多尚孔子所谓“述而不作”,故每多因循旧文,而不彰其名。如《史记》袭用《战国策》,《汉书》袭用《史记》皆其例。今人崇尚著作之权,如果因袭他人文章而未明出处,则被视为剽窃,古今风尚何其迥异。杨明照尝撰《汉书颜注发覆》一文,以为唐人颜师古注《汉书》不单多用前人旧注为说,更有甚者,乃系掩盗前人雅名,据为己说。杨明照此文证据充分,指出《汉书》颜师古注与前人旧注相合者,条分缕析,言之有理。颜师古《汉书·叙例》自谓“凡旧注是者,则无间然,具而存之,以示不隐”,[6]惟今对读颜注与他书,益见师古说解有与前人相同而未名其人之例。洪颐煊《读书丛录》谓:“颜师古《汉书集注》多掩他人之说以为己说。”[7]陈直《汉书新证》甚至以为“师古之博学,我辈不能不加以承认,师古之欺世盗名,我辈亦不能不加以揭发”。[8]说皆可参。

4. 校勘学

陈桓《校勘学释例》尝举昔人校书之四法,一为“对校法”,二为“本校法”,三为“他校法”,四为“理校法”。陈氏解释“他校法”云:

他校法者,以他书校本书。凡其书有采自前人者,可以前人之书校之,有为后人所引用者,可以后人之书校之,其史料有为同时之书所并载者,可以同时之书校之。此等校法,范围较广,用力较劳,而有时非此不能证明其讹误。[9]

可见“他校法”即以诸书所载相同或相关文字为校,以见彼此之脱讹误增。梁启超《清代学者整理旧学之总成绩》亦云:

本书文句和他书互见的:例如《荀子·劝学篇》前半和《大戴礼记·劝学篇》全同;《韩非子·初见秦篇》亦见《战国策》;《礼记·月令篇》亦见《吕氏春秋》《淮南子》;《韩诗外传》和《新序》《说苑》往往有相重之条;乃至《史记》之录《尚书》《战国策》,《汉书》之录《史记》。像这类,虽然本书没有别的善本,然和他书的同文便是本书绝好的校勘资料。[10]

梁启超指出古书互见重文有助校勘,信哉其言也。清代校勘学家辈出,互见文献作为校勘之法应用广泛。如《淮南子·原道》“上游于霄雿之野,下出于无垠之门”,胡适云:

王念孙校,“无垠”下有“鄂”字。他举三证:一、《文选·西京赋》“前后无有垠鄂”的李善注:“《淮南子》曰:‘出于无垠鄂之门。’许慎曰:‘垠鄂,端崖也。’”二、《文选·七命》的李善注同。三、《太平御览·地部》二十:“《淮南子》曰:‘下出乎无垠鄂之门。’高诱曰:‘无垠鄂,无形之貌也。’”这种证实,虽不得西汉底本,而可以证明许慎、高诱的底本如此读,这就可算是第一等的证实了。[11]

胡氏所言,足见清人王念孙应用互见文献以作校勘之效。单殿元《王念孙王引之著作析论》以为王氏校勘《战国策》一书,广泛搜罗证据,云:“除用鲍本、孙本、姚本作本证之外,还用了《史记》及三家注、《文选》六臣注、《后汉书》李注、《孔丛子》《韩非子》《大戴礼》《荀子》《汉书·古今人表》《汉书·功臣表》《吕览》《淮南子》《新序》《说苑》《风俗通》《左传》《国语》《逸周书》《墨子》《商子》《颜氏家训》《楚辞补注》《韵补》《初学记》《太平御览》《艺文类聚》《北堂书钞》等几十种著作作旁证。”[12]王氏运用互见文献以作校勘,可见一斑。

5. 避讳学

避讳之事,起源甚早。陈垣《史讳举例》云:“秦初讳讳,其法尚疏。汉因之,始有同训相代之字。然《史记》《汉书》于诸帝讳,有避有不避。其不避者固有由后人校改,然以现存东汉诸碑例之,则实有不尽避者。大约上书言事,不得触犯庙讳,当为通例。至若临文不讳,《诗》《书》不讳,礼有明训。汉时近古,宜尚自由,不能以后世之例绳之。”[13]避讳之法甚多,其中包括代字法。汉代典籍之于帝皇名讳,多以代字法为之,《史记》犹然。学者以为用特定代字以取代帝皇名讳,此乃汉世特有之例。陈垣又云:“汉讳一定相代之字,后世无之,即有亦非一定,斯为独异耳。”[14]王新华《避讳研究》亦云:“汉代作为大一统的王朝,其避讳也表现出独特的一面,那就是帝王名讳有专门的代字,所谓‘同训相代之字’,为后代所不及。”[15]此乃汉讳具特色处。

考证避讳字于文献研究具有极大价值。陆费墀《历代帝王庙谥年讳谱·自序》尝论:“避讳兴而经籍淆,汉唐以来指不胜屈,宋人尤甚。”[16]陈垣《史讳举例·序》谓避讳之“流弊足以淆乱古文书”。[17]倘以互见文献之法考证,即可知讳字与代字间之关系,解决文献间之问题。司马迁《史记》成书于汉武帝年间,拙作《〈史记〉与先秦两汉互见典籍避讳研究》即用《史记》与他书之对校,从而证成《史记》及其互见文献避西汉高祖、惠帝、文帝、景帝名讳之情况。[18]兹不赘述。可见利用互见文献之法,亦有助于史讳之研究。

三、 互见文献研究之肇始

清人陈士珂是首位利用互见文献排比对读著书立说的学者。陈士珂,字琢轩,湖北蕲水人,乾隆丁酉(1777)举人,终生未仕。清代《孔子家语》《韩诗外传》研究的重要学者。《清史稿》《清史列传》并无其生平事迹之相关记载。撰有《孔子家语疏证》十卷、《韩诗外传疏证》十卷。陈氏两部《疏证》之作,皆利用互见文献与原文并列,以明《孔子家语》《韩诗外传》与他书的互见关系。

《韩诗外传疏证》前载张映汉《序》,有言:“李善之注《文选》也,自标其义例,曰诸引文证,或举先以明后,或引后以明前,或文虽出彼而意微殊。茲编所录,有在韩氏前者,有在韩氏后者,有事虽异而文则同者,盖亦李氏之遗意。”[19]可见,《疏证》的引书以注的体例,与李善的《文选注》是一脉相承的。屈守元称:“映汉此序,论其书得李善注《文选》之精神,颇有识见。”[20]《疏证》所采用之典籍,与《外传》相比,有“前人之书”“后人之书”“同时之书”。

陈士珂在书前“互见诸书目录”中分为经、史、子三部。共涉及书目31种,[21]约360多条。由此可见,在先秦两汉传世文献中,这种多书内容重复互见的情况是比较普遍的。

前有《叙录》,述各史传、史志中的韩婴事迹及《内》《外传》的著录情况,还有《郡斋读书志》及《直斋书录解题》中对《外传》的记载。正文中,对于没有典籍与《外传》记载重出的,陈氏直录《外传》内容;对于一条《外传》内容有多种典籍相互重出的,按顺序依次录入。以陈氏所见本通观全书290多条,与其他诸书重出互见者约十之七八。本书为客观抄录,不加案断,因而详略异同因所据诸典籍而定。陈士珂这种著录《外传》的方式,除有助于《外传》的校勘外,对于全面理解《外传》在汉初的状态,及与其他典籍的联系也多有裨益,并有助于理解《外传》的著录背景、著录方式、著录特点及所蕴含的深层次意义。[22]

陈士珂《孔子家语疏证》十卷,旁征博引,多书互参,以互见文献的角度梳理材料,用客观的方法交代关于《孔子家语》真伪的主观判断。细读全书,可知陈士珂对于《孔子家语》的真伪是有倾向性的,他在疏证《孔子家语》的过程中,将书中相关内容与《尚书大传》《礼记》《大戴礼记》《春秋传》《说苑》《国语》《韩诗外传》《吕氏春秋》《晏子春秋》《史记》《战国策》《荀子》《淮南子》等书进行比较,大抵强调了《孔子家语》的真实性,意在证实《孔子家语》渊源有自,并非王肃伪造。陈氏这种想法,可以通过陈诗《孔子家语疏证序》中的转引体现:

夫事必两证而是非明,小颜既未见安国旧本,即安知今本之非是乎?且予观周末汉初诸子,其称述孔子之言,类多彼此互见,损益成文。甚至有问答之词,主名各别,如《南华》重言之比,而溢美溢恶,时时有之。然其书并行,至于今不废。何独于是编而疑之也?[23]

陈氏所论有理。陈氏先指出先秦流传到今典籍中的一个普遍现象:首先是篇章的问题,古代卷篇有时并不是分得很清楚,也没有一个严格的划分标准,有时篇就是卷,有时篇还大于卷,几卷合而为一也是常有之事。因而判断真伪应该主要取决于书之内容,不能仅仅依据外在的卷篇数目。颜师古见到的《孔子家语》是唐代流行的十卷本,而他根据《书·艺文志》载《孔子家语》是二十七卷,从而说出“非今所有《家语》”的论断,陈士珂并不赞同。当然颜师古的“非今所有《家语》”并不等于断定《孔子家语》是伪书,但还是受到了陈士珂的批评,这足见陈士珂对待《家语》的态度。

古书注疏有所谓“疏证”一体,是指广泛汇集某书之资料,对其及已有旧注加以校订、考证、辨析,并提出作者意见。如清人王念孙《广雅疏证》、戴震《方言疏证》即属此体。近世以来,“疏证”体著述繁富,如杨树达《论语疏证》(1955年)、蔡信发《新序疏证》(1975年)、赵善诒《说苑疏证》(1985年)及《新序疏证》(1989年)皆其例。诸书所采形式或不尽相同,然皆有揭示互见文献之举,并以互见文献勘正原书。

蔡信发《新序疏证》,每章皆列《新序》原文,然后具列各章之互见文献,并作分析与校勘。其《凡例》曰:“为便说解本书各章之源流,特前录原文,继以校勘所得,于信发案下说以该章详见何书,略见何书,何书又最近此,以定该章本自何书,而不直言取用何文,乃示慎重耳。”又曰:“凡说解各章之句,必先录原句,标以引号,下空一格,以示区别,而后予以校勘(《拾补》《校补》有说,而无关宏旨者,輒予省略),继则广采他说,论其曲直异同,以时代先后排列之。设有拙见愚说者,则附于骥尾。”[24]据此可知《新序疏证》编排之形式,并见其标示互见文献之用意,乃在于追迹《新序》各章之源流。

四、信息时代下的互见文献

自古以来,从事国学研究最艰巨的工作,莫过于处理浩如烟海的文献资料。从前,天资聪敏、识力过人的学者,光靠习诵记忆,即可以董理古籍而条贯于胸。据《清史稿·儒林传》记述,清代大学问家顾炎武“生平精力绝人,自少至老,无一刻离书。所至之地,以二骡二马载书,过边塞亭障,呼老兵卒询曲折,有与平日所闻不合,即发书对勘;或平原大野,则于鞍上默诵诸经注疏”。[25]另全祖望《鲒埼亭集》亦记述顾炎武“或径行平原大野,无足留意,则于鞍上默诵诸经注疏,偶有遗忘,则即坊肆中发书而熟复之”。[26]可见顾炎武不惟可以随意背诵包括《毛诗》《论语》《孟子》等十三经经文,而且还熟读十三经注疏,顺手拈来,易如反掌。今天,研究人员已成功将《十三经注疏》输入电脑,经电脑核算,得知《十三经注疏》合计达八百七十多万字;现代人面对繁忙的生活,实在难以想象古人能有这种非凡的记忆。可惜,像顾炎武一类潜心学问的读书人,毕竟千载难逢;是故常人研习国学,为求掌握文献资料,只得借助工具书。

此外,据张尚英《古籍电子化问题探析》所云:“电子化古籍与传统古籍相比,携带方便、容量大自不必多言,查阅简单方便、省时省力、准确性高、不易漏检、能穷尽,且能统计、传输快捷等才是其主要的优点,其中有些是传统古籍很难或者根本不可能有的优点。古籍电子化是一种新型古籍整理方式,代表了未来古籍整理的趋势,随着计算机与网络技术的日新月异,这种趋势越来越明显。”[27]张氏所言,大抵已清楚表明电子文献较诸传统古籍之优势。

1、香港中文大学中国文化研究所刘殿爵中国古籍研究中心“先秦两汉互见文献研究计划”

中国语言及文学系何志华教授、樊善标教授及中国文化研究所朱国藩博士于1999年开展“先秦两汉互见文献研究计划”,利用“汉达文库”全面搜集先秦两汉所有典籍之互见文献,盼能借助电脑科技,全面归纳、分析先秦两汉传世文献相互传承之情况。研究计划于2002年大致完成,共搜集互见文献超过七万句,据此编纂《先秦两汉互见文献丛书》,收录《古列女传》《荀子》《贾谊新书》《大戴礼记》等多种文献之相关互文,俾便学者掌握此等文献相互因袭之情况;并能利用搜集所得之互见文献资料,探究古代文献之传承关系,从而比对、校勘今本,考其异同,校订讹误。已出版书目包括:

1.《〈古列女传〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》与《〈大戴礼记〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》(合订本)

2.《〈荀子〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》

3.《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》

4.《〈文子〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》

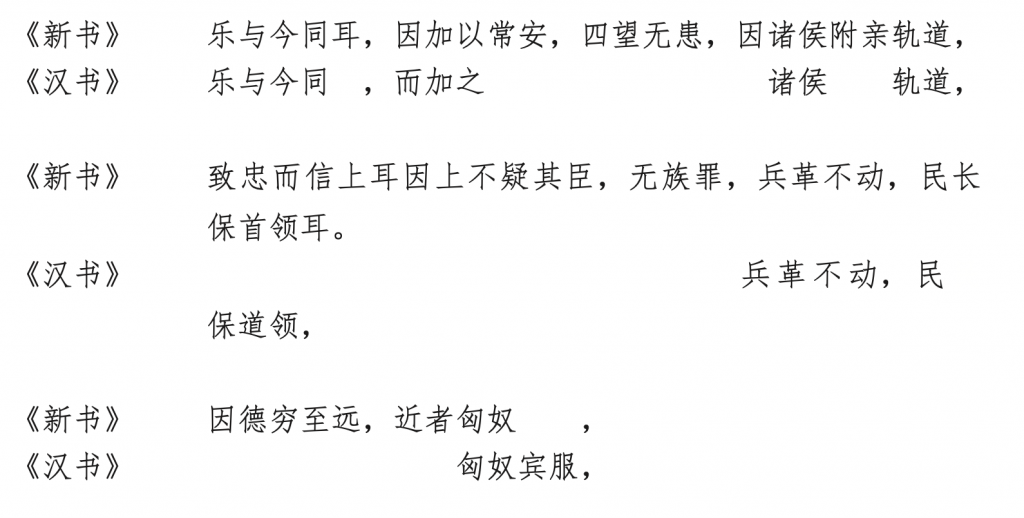

本人尝参与《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》[28]之编辑工作,以下节录序文部分文字,以见利用互见文献材料作研究之概况。历代学者于《新书》真伪多有争论,或以为真,或以为伪,亦有半真半伪之说。其中多以《汉书》与《新书》之互见重文为说,以为《新书》为伪,文字必不如《汉书》。举例而言,《新书·数宁》一节,即见《汉书·贾谊传》,今试排比两文如下:

此文贾谊《新书》繁芜,《汉书》精简,大抵亦为《汉书》简约《新书》原文所致。如《新书》“因加以常安,四望无患,因诸侯附亲轨道”,《汉书》删为“而加之诸侯轨道”;《新书》“远者四荒,苟人迹之所能及,皆乡风慕义”,《汉书》删为“四荒乡风”,此亦班固撮录贾谊书之证也。此外,贾生此段文字多用“因……耳”句式,当为《汉书》因袭贾谊书之迹。

又前人每谓《新书》断烂失次,多所讹误,《四库全书总目》谓其“殊瞀乱无条理”,惟今对读二书,见《新书》亦有胜于《汉书》者,更可用《新书》证《汉书》之讹误:

《新书》 则为人臣者主丑亡身,国丑亡家,公丑忘私,刑不苟就

《汉书》 则为人臣者主耳忘身,国耳忘家,公耳忘私,利不苟就

此处数句,贾谊《新书》作“丑”,《汉书·贾谊传》作“耳”,王先谦《汉书补注》云:“建本《新书》‘耳’皆作‘丑’,丑亦耻也。本皆作‘尔’。”王先谦先引贾谊《新书》作“丑”,“丑”意为耻;及其所见《新书》有作“耳”及“尔”者。及后刘师培《贾子新书斠补》云:

案作“丑”是也。“丑”与“耻”同,故本书作“丑”,《汉书·谊传》易“耻”,犹《俗激》篇“礼义廉丑”,《汉书》作“耻”也。“耻”脱其半则为“耳”字,故《汉书》作“耳”。颜注引孟康曰:“唯为主耳,不念其身。”则“耻”讹为“耳”,自昔已然。诸本又据《汉书》作“耳”,以为“耳”“尔”互通,易“丑”为“尔”,则歧之又歧矣。

刘师培以为《汉书》作“耳”者乃“耻”之脱,“耻”“丑”同义,则贾谊《新书》作“丑”是也。后人每有据误本《汉书》校改《新书》,此亦其例。程荣《汉魏丛书》本《新书》即作“主尔亡身,国尔忘家,公尔忘私”,《两京遗编》本亦作“王尔亡身,国尔亡家,公尔亡私”。其作“尔”者,乃“耳”之讹。刘师培所论比王先谦深邃,其言甚是。然则后人据误本《汉书》校改《新书》,亦不一而足。今本《新书》作“丑”,丑与耻义同,则可证《汉书》当作“耻”,今作“耳”者误矣。[29]

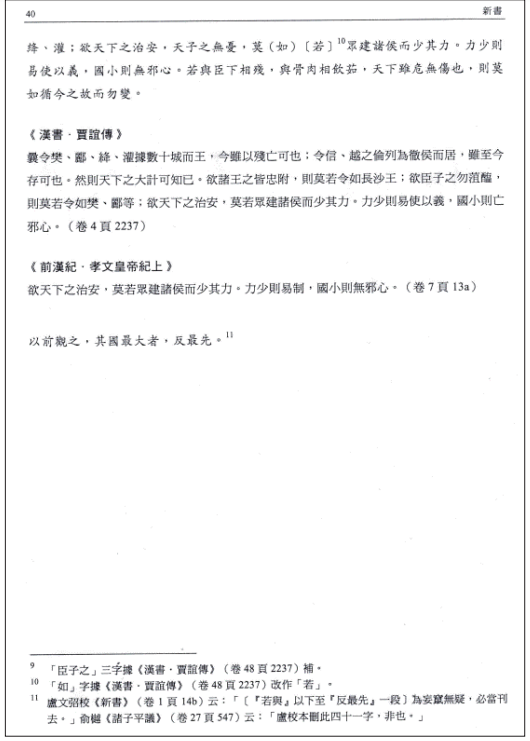

据此,可见互见文献之研究有助厘清《新书》与《汉书》之关系,并可以一书之文字以他校法方式作仔细对读,或校出异文,或勘正文字。研读贾谊《新书》,可知前数卷多与《汉书》互见,而后数卷则与《韩诗外传》《说苑》《新序》等关系较为密切。以下分别举《新书》与《汉书》及其他汉代典籍之互见文献为例,以见其编排模式(图1、图2)。

以上为《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》在贾谊《新书》卷一《藩强》之互见文献。此书之编排方式,仍与过去清代陈士珂《孔子家语疏证》《韩诗外传疏证》,以至赵善诒《说苑疏证》《新序疏证》等形式相类,皆是先载某书原文,然后胪列其互见文献,并基本上不加案语与分析。就以上书影所见,清代校勘学家(上文所见卢文弨《抱经定校定本·新书》,以及俞樾《诸子平议》)已利用《汉书》与《新书》之互见文献,以他校法的方式互为校勘,寻找异文,从而厘定彼此或误或衍或缺之文。以上方式,未有全面考虑《新书》自身版本之问题,实可深入讨论。据《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》之“凡例”所言,此书以“《四部丛刊初编》本为底本,标点及分段主要参考《贾谊新书逐字索引》”。[30]至若《四部丛刊初编》本贾谊《新书》,其实乃据明正德十年(1515)吉府刻本贾太傅新书影印。诸本《新书》之文字差异,或与《新书》与《汉书》之异文相同,如要突显互见文献之校勘作用,自不可忽视版本间带来之问题。近人有数部整理校点出版之贾谊《新书》,各本所使用之底本与校本,略述如下:

(1)上海人民出版社《贾谊集》(1976):“《新书》选用清卢文弨抱经堂本。”[31]

(2)吴云、李春台《贾谊集校注》(1982):“我们选择了卢文弨校勘的抱经堂刻本为底本,并参照了上海人民出版社1976年出版的《贾谊集》。”[32]

(3)方向东《贾谊〈新书〉集解》(1994):“本书采用清卢文弨抱经堂校本为底本,卢氏校记全部移录。卢氏所校,未全者则补之;别据卢氏未用之吉府本、《子汇》本及王谟本校之。”[33]

(4)王洲明、徐超《贾谊集校注》(1996):“本书的《新书》以卢文弨抱经堂本(四部备要本)为底本。”[34]校本包括:建本、潭本、乔本、沈本、吉本、何本、周本、程本。

(5)刘殿爵《贾谊新书逐字索引》(1996):“本《逐字索引》所附正文据《四部丛刊》影江南图书馆藏明正德乙亥吉藩刊本。由于传世刊本,均甚残阙,今除别本、类书外,并据其他文献所见之重文,加以校改。校改只供读者参考,故不论在『正文』或在『逐字索引』,均加上校改符号,以便恢复底本原来面貌。”[35]

(6)饶东原《新译新书读本》(1998):“《新书》以清人卢文弨《抱经堂》本为底本,参照上海人民出版社一九七六年出版的《贾谊集》。”[36]

(7)阎振益、钟夏《新书校注》(2000):“我们的整理情况,以明正德十年吉府本为底本”[37],校本句括:潭本、建本、汉魏丛书本、陆相本、吉府本、何孟春本、周子义本、卢文弨本、王耕心本等。

(8)于智荣《贾谊新书译注》(2003):“以清卢文弨抱经堂为底本,以其他版本作为校勘本”[38],校本包括:乔本、沈本、程本等。

以上所举八部《新书》整理本,大部分以清人卢文弨抱经堂校本为底本,只有《贾谊新书逐字索引》和《新书校注》以明正德十年吉府本作底本。卢校本多为整理《新书》之学者所采用,然而,卢文弨好以《汉书》改动《新书》,俞樾因而讥之为“是读《汉书》,非治《贾子》也”。[39]卢文弨校读《新书》,倘遇文理不通时,大多据《汉书》而改《新书》,时而改易其字,时而删去数句,一切皆以《汉书》所载为准,俞樾是以讥之。因此,上引《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》共有四次以《汉书》校改《新书》之例,其实亦与卢文弨校改《新书》之法并无二致。因此,如有提供良好之互见文献研究材料,其所依据当为善本,而非一书之精校本。[40]

如要保存一书旧貌,以作互见文献研究,必取一善本以为电子化之依据,方始为功。准此而言,《贾谊新书逐字索引》和《新书校注》所取以作底本之明正德十年吉府本实为合适之选。此本乃《四部丛刊初编》本所选之底本,陆心源《顾仪堂题跋》云:“《贾子新书》十卷,明正德九年长沙守陆宗相补刊本。每页十行,行十一字。自序至跋,凡二百七页。前有黄宝序,后有淳熙辛丑胡价跋。案:是书北宋刊本无闻,淳熙辛丑程给事为湖南漕使刊置潭州州学。据胡价跋,字句讹舛,以无他本可校,未能是正。正德中,陆宗相守长沙,得残板数十片,因补刊成之,见黄宝序。是其中尚有宋淳熙残版,特不多耳。正德十年,吉藩又据陆本重刊于江西。余官闽时,从杨雪沧中翰借校,与此本行款悉同。其后,何元朗、程荣、何镗诸本皆从此出,惟所据之本摹印有先后,全缺有不同耳。宋本不可见,得此亦不失为买王得羊矣。此本胜于吉藩本,吉藩本胜于程荣本,程荣本胜于何镗本,明刻诸本以何元朗为最劣耳。”[41]据陆氏所言,《新书》无宋本,故只能在明清诸本之中寻其善者,而在明代诸本中,以此吉府本为善本,较诸其他明代诸本为佳。《新书校注》云:“吉府本所据虽非一个完整宋本,但未加删改,比较真实地保存了两种宋本的原貌,校勘名家俞樾屡加赞赏,以为弥足珍贵;且其源头版本甚古,颇有唐以后少用的通假字。”[42]结合陆心源和《新书校注》所言,吉府本有胜于他之处,且其源头版本乃古本,未加删改,洵为善本也。因此,如《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》(包括其他《先秦两汉互见文献丛书》)必需采用未经删改之古善本,而非已遭校改之校本,亦不可在以古本为底本之情况下已先用对校法或他校法作校改,此等皆会导致互见文献之对读果效成疑。

此外,在陈垣提出之校勘四法,对校法乃用同书之祖本与别本对读,他校法乃他书校本书。观乎《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》,可见其以《汉书》校改吉府本《新书》,乃以他校法为先也。如读者不察,取此校改之文与《汉书》作比较,以为二者文字相同则误矣。中国古籍研究中心之“先秦两汉一切传世古籍互见文献研究计划”大抵旨在反映诸书之互见关系,而非一书之版本异同。因此,在胪列各书文献之时,理应慎存古本,不轻易校改,而各书之互见关系、文字异同方可得见。然后,读者如欲取互见文献以作校改,则属此书之功效,而非在胪列文献时已预示结果。具言之,可见下例:

《新书·藩强》 大(扺)〔抵〕强者先反

《汉书·贾谊传》 大 抵 强者先反

《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》之校记谓“‘扺’字据《汉书·贾谊传》(卷48页2237)改作‘抵’”,[43]是据《汉书》以改吉府本《新书》也。在《新书·藩强》此段文字之中,《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》共有四次以《汉书》校改《新书》之例,卢文弨抱经堂校定本《新书》,多以《汉书》为准而校改,俞樾因而讥之。王念孙尝谓今本贾谊《新书》所以讹误,乃“后人以误本《汉书》改之”。[44]陶鸿庆《读诸子札记》亦谓:“后人依《汉书》以改《贾子》,则上下文语意不贯。”[45]是诸家校改贾谊《新书》,不必专以《汉书》所载为是,其法最为可取。

《先秦两汉互见文献丛书》尚有另一问题,即其原文与互见文献之胪列方式。以《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》言之,分别胪列与《新书》互见之文,终究未及排比对读之清晰。因此,利用以上文献,可将《新书》(以吉府本为据,不用《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》之校改)与《汉书》排比对读如下:

如此排比对读,然后二书之互见关系得以表露无遗;接着,可就某些字词作仔细之推敲,清晰易见,操作便利。两两相较,可见贾谊《新书》之文字每比《汉书·贾谊传》冗长,就文献传抄角度论之,后出者理应删减前书,精简旧文。准此,利用互见文献对读二书,可为典籍书成之先后作一佐证。

今本贾谊《新书》十卷,前五卷文字多互见于《汉书》,后五卷之文字则与两汉典籍如刘向所编《新序》《说苑》《列女传》等多有重合。贾谊《新书》与刘向三书互见部分,表列如下。

表1 贾谊《新书》与刘向著述互见简表[46]

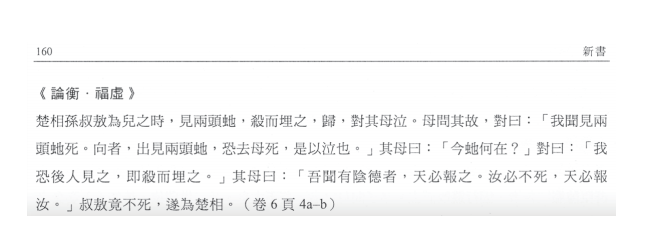

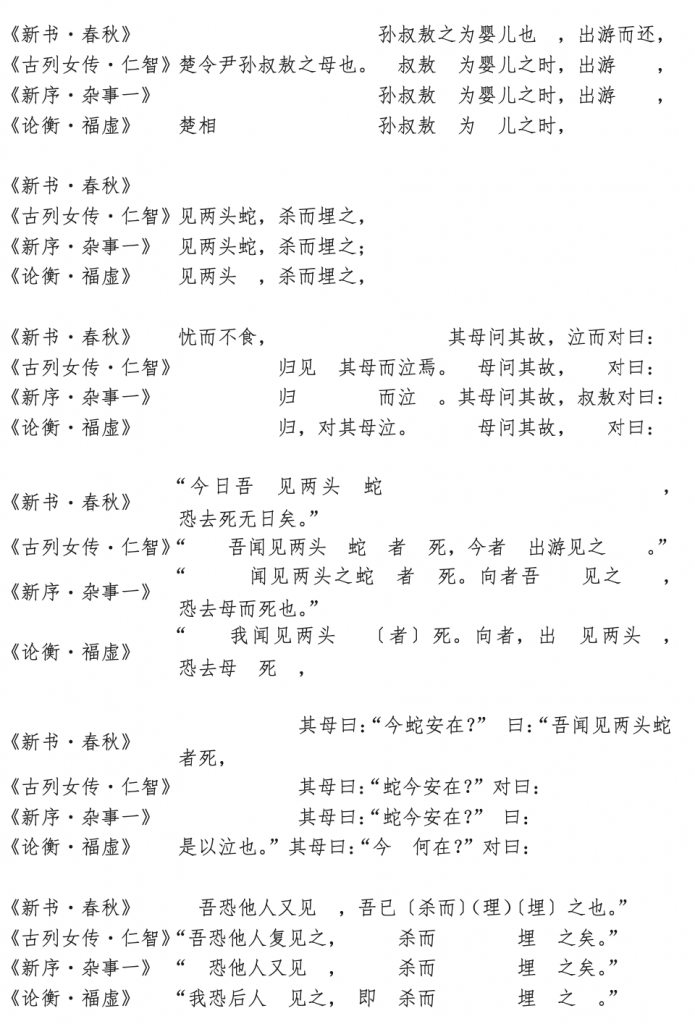

《四库全书总目》云:“且其中为《汉书》所不载者,虽往往类《说苑》《新序》《韩诗外传》,然如青史氏之《记》具载胎教之古礼,《修政语》上下两篇多帝王之遗训,《保傅篇》《容经篇》并敷陈古典,具有源本。”[47]大抵四库馆臣以为贾谊《新书》与《说苑》《新序》两书编撰方法相类,皆取古代史事传说,杂以议论,未必为贾生原创。饶东原《新译贾谊读本导读》云:“贾谊的叙事文,大都是围绕一个中心,精选许多历史故事编辑成篇,如《春秋》就有十则故事组成,……他如《先醒》《谕诚》《退让》等篇都是历史故事的辑录。这种史事辑录的作法,对于后来刘向写《新序》《说苑》自然是有影响的。”[48]说明贾谊《新书》之编撰方法于刘向《新序》《说苑》之影响,其言是也。如上表所见,贾谊《新书》与刘向三书所载故事,每有相类,俞樾《诸子平议》、刘师培《贾子新书斠补》亦有据《新序》等书校改贾谊《新书》,则四书之关系亦可想见。以下举《新书》卷六《春秋》所载“孙叔敖闻见两头蛇者死”之故事为例,以见《新书》文字与两汉其他典籍互见之情况(图3、图4)。

与前例同,《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》分别胪列与《新书》互见之文,终究未及排比对读之清晰,而互见关系未得细意比较。如取贾谊《新书·春秋》此文与《古列女传》《新序》《论衡》等排比对读,可得如下:

如此排列,可见四书所载孙叔敖见两头蛇之故事不尽相同,其中各书文末甚有差异,足见其虽同引一事,而所欲说明之道理或有差异。《先秦两汉互见文献丛书》之编撰务求提供原始材料,详细分析非其要务,在“孙叔敖闻见两头蛇者死”故事中,四书所载故事相去不远,但主旨与叙事方式或有不同。刘向《古列女传》之写作有固定形式,即“人物传记”+“君子谓/君子曰”+“《诗》曰”+“颂曰”。此故事引《书》及《诗》,旨在说明孙叔敖长大后可以兴楚,以及孙叔敖母亲明智善良,明白果报之道理。至于王充《论衡·福虚》,旨在驳斥行善可以得上天福佑之说法。在“孙叔敖闻见两头蛇者死”故事中,王充最后指出此等果报只是俗言俗议,死生本是无命,以呼应全文“福虚”之旨。《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》乃工具书,四书同载一事,旨意何在,只能待读者接续分析。

除了丛书所用底本多采校本,以及利用互见文献校改原书以外,“先秦两汉互见文献研究计划”尚有美中不足之处。此计划本来借助“汉达文库”将研究成果上网,并重新编写网上检索程式,以便学者于网上进行阅读、检索古代典籍互见文例;但至今该程式仍未得见,而只得前述四书出版,此于互见文献之研究实为憾事。

2. 中国哲学书电子化计划(https://ctext.org/zh)

中国哲学书电子化计划(Chinese Text Project),乃线上古籍文献检索系统,是线上古典文献最丰富且最可靠的来源之一。其目的为提供尽可能精确且便利使用的中国古代原典文献,尤其先秦两汉文献,把这些资料以恰当结构、可搜寻模式来展现,并且广泛使用现代技术作为工具使这些文献更容易学习和研究。其主要内容包括原典资料库、当代研究资料库以及内部字典;原典资料库的内容包括:儒家、墨家、道家、法家、名家、兵家、算书、杂家、史书、经典文献、字书、医学以及出土文献中先秦两汉各种原文资料。部分原典有现代汉语和英文的翻译本,另外还有内部字典、底本扫描版、相似段落提示等独特的功能。[49]

此计划有“相似段落资料”功能,为互见文献之研究提供便利。这里所谓“相似段落”是指同一部原典或不同原典中具有相同或相似用词的文字串,长度从几个字至完整段落。相似段落包括明确引用(如一篇原典引用《诗》,今本《诗经》也包括相同或相似的文字),也包括非明确引用(如《墨子·所染》和《吕氏春秋·当染》都以非常相似的文字表达描述相同的内容)。

学者早已注意到早期文献中的这种现象,以及它对更进一步了解文献内容的利用价值。大体上相同的相似段落之间,内容往往会有所差异,而这些差异却可以提供关于原典成书历史的线索,不仅可以作为校勘过程中的证据,也能够帮助我们更深入地了解不同原典文献之间的关系。

为了便利相似段落的研究,中国哲学书电子化计划网站提供一个与原典数据库合为一体的相似段落数据库,其中已包括数十万项相似段落。绝大部分的内容来自于本站所开发自动找出相似段落的软件。目前数据库的范围包括所有先秦两汉原典以及《太平御览》《群书治要》《世说新语》《颜氏家训》《文心雕龙》《抱朴子》《人物志》《金楼子》《水经注》《神仙传》《三国志》《高士传》《艺文类聚》《意林》《太平广记》正文(目前不含注文)。[50]

由于相似段落现象在中国的早期原典中非常普遍,因此在先秦两汉文献中,大部分的段落或多或少具有与其他段落的相似性。当原典段落在数据库中有任何相似段落时,系统会在其左方显示“相似段落图标”。点击此图标就会列出所有相关的相似段落。

在相似段落的显示页面最上面,系统以视觉化方式概括所选段落中与其他原典所有相似的部分。其中相似部分以不同色调的红色显示,色调越深则表示该段落所属的相似段落组越多。点击红色部分即可跳至相关相似段落列单。

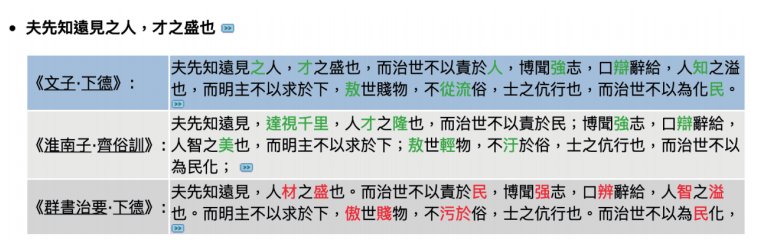

在相似段落页面上,把鼠标移到任何相似段落之上,系统将会突显此段落与其他相关段落之间的差异。鼠标下的段落中用红色字体突显其他段落所缺少的文字;其他段落中用绿色字体突显鼠标下段落中尚未出现的文字。若想要回复突显前的状态,只要在段落外点双击鼠标即可。若以《礼三本》第一段(见图5)为例,把游标移到《大戴礼记》的段落上,系统将会突显文字“礼有三本”,因为此四字在《史记》的相关段落中尚未出现。另外,“生”字也以红色字体突显,乃因“生”字在《荀子》的段落中作“性”。然而,把鼠标移到《荀子》的段落上看《史记》的段落,唯有“则”字以红色字体突显,是因为《史记》中除“则”字以外所有的字词都在《荀子》的段落中出现。

“中国哲学书电子化计划”之对读部分清晰可见,诸书之异同两两相比,如在目前,有胜于《先秦两汉互见文献丛书》者。然而,古文献研究特别讲究版本,版本明白才能步入研究之门槛,版本不明则是有所缺失矣。以此例言之,《大戴礼记·礼三本》《荀子·礼论》《史记·礼书》《管子·权修》《文子·上仁》《淮南子·主术训》《群书治要·主术》《太平御览·叙礼下》之版本依据为何,在网站里并没有明言。以《荀子》为例,“中国哲学书电子化计划”总共收录了八个文本(见图6),但《荀子》电子本之文字究竟依据哪一本而输入,却未有说明。他书亦然。因此,在一字异同已足以构成研究重心之互见文献研究里,虽则文字排比对读清晰可见,但不讲究版本却成为“中国哲学书电子化计划”之致命伤。

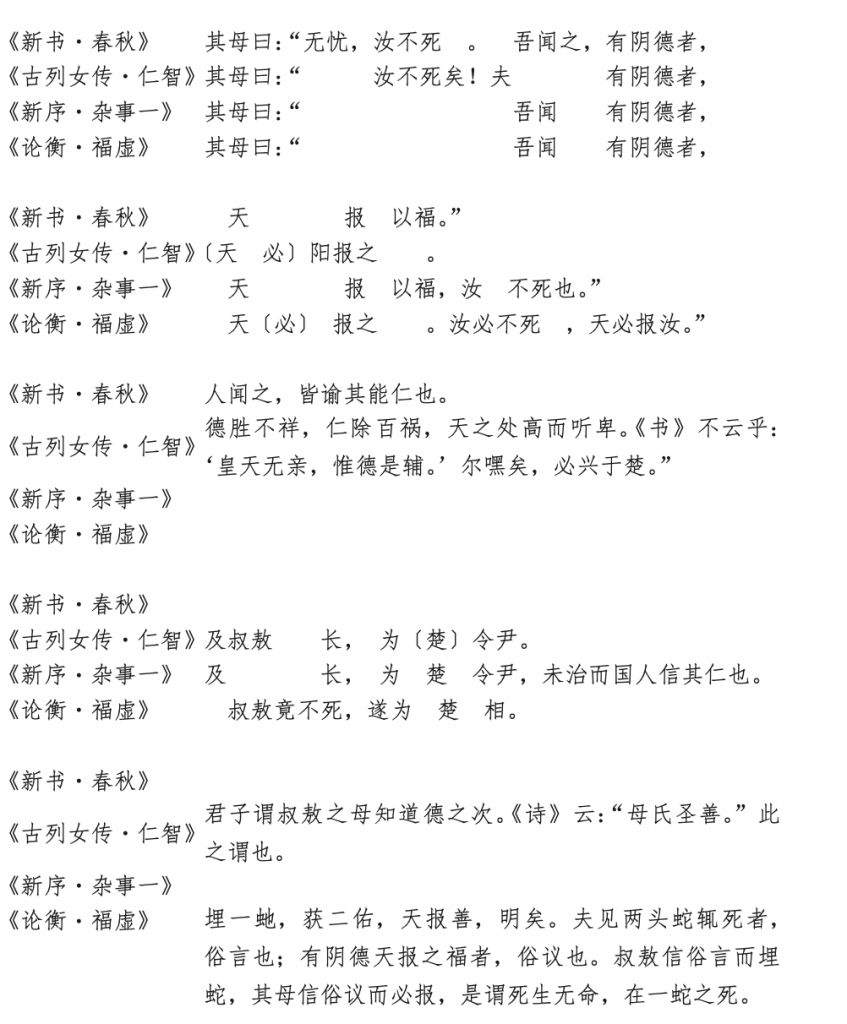

大抵“中国哲学书电子化计划”之“相似段落”功能,可助研究者就特定课题开展研究。举例而言,以下《文子·下德》“夫先知远见之人,才之盛也”句(见图7),可借互见文献以作避讳研究。

据班固《汉书·艺文志》所载,《文子》载有其人与周平王之对话。至《隋书·经籍志》载录“《文子》十二卷”,注云:“文子,老子弟子。《七略》有九篇,梁《七录》十卷,亡。”[51]只字不提书中有文子与平王之对话,或唐初所见本已少有如此关系。今就《群书治要》所载而言,共载《文子》章节56则,绝大部分出自“老子曰”之章节。只有1则出自“文子曰”,有5则出自“文子问于老子,老子曰”,更无文子与平王之对话。何志华云:

依出土竹简《文子》,可见全书多以平王问而文子答的对话形式书写,而后人则改为文子问而老子答,则此对话关系之改易,究在何时?学者以为在张湛以前,又或在晋初﹔按此说是也,而犹有未尽。……推知今本《文子》之对话关系,其改纂年代乃在东汉。[52]

此文复举《淮南子》高诱注两则,证今本《文子》改纂于东汉,所言良是。今举避讳之例一则,可补今本《文子》改纂于东汉之说:

据上引,《淮南子·齐俗》此文作“人才之隆也”,[54]今本《文子·下德》及诸本《治要》引《文子》“隆”字俱作“盛”。后汉孝殇皇帝(公元106年2月13日至9月21日在位)讳隆,章怀注引《古今注》云:“隆之字曰盛。”[55]即文献传抄遇上“隆”字,悉改为“盛”。今本《文子》于此正作“盛”,显为避东汉殇帝名讳而改,谓今本《文子》尝经东汉人所改纂,可加一证。《文子》此处作“盛”者,可能是袭取《淮南子》而讳之,亦可能是抄于东汉殇帝或以后而需要避讳。总之,今诸本《文子》皆作“盛”,可知抄自东汉殇帝以后。周广业谓“孝殇无后,讳避甚疏”,[56]观此亦可补周书之未备,殇帝避讳虽疏,但亦有重要之文献价值。[57]

就以上所举例子所见,“中国哲学书电子化计划”的查询“相似段落”功能,可以为互见文献的研究带来极大便利。除考察先秦两汉典籍之间的相似段落以外,更可以排比对读唐宋类书征引典籍之文。如此操作,省却许多翻检典籍之时间,使互见文献研究能够更进一步。前论《先秦两汉互见文献丛书》,只作段落排比,未有两两相对。“中国哲学书电子化计划”之“相似段落”,虽能排比对读,却不讲究版本,皆有所失。进言之,互见文献之研究如要更进一步,在利用电子化的优势之余,亦必需重视传统文献学之核心价值,即以讲究版本作为根本,复结合资讯科技电子化之优势,兼收并蓄,才能为互见文献之研究带来突破。

结 语

信息时代,资料众多,如要单凭记忆力而牢记一切事物,并不可能。学术研究在此大环境之下,必定要另辟蹊径,方可突破前人研究的内容与框架。据以上讨论,本文可总之如下:

古代典籍传抄既久,脱误讹衍无日无之,必待校勘整理然后可读。清代校勘之学盛行,其中有取他书与本书互校的,取得莫大成就。清人陈士珂著有《孔子家语疏证》与《韩诗外传疏证》,二书皆利用互见文献与原文并列,以彰《孔子家语》《韩诗外传》与他书的互见关系,可视之为专门从互见文献角度研读古代文献的奠基之作。

互见重文乃古代典籍常见的现象,古书之间互为援引,或后书引用前书,皆互见文献之属。利用古籍间的互见文献现象,可以就古籍成书时代、古籍辨伪、因袭与剽窃、校勘、避讳等不同范畴的研究提供帮助。

近代以来,以“疏证”命名,利用互见文献作为主要考证手法的著述屡有所见,如杨树达《论语疏证》(1955年)、蔡信发《新序疏证》(1975年)、赵善诒《说苑疏证》(1985年)、《新序疏证》(1989年)皆其例。诸书所采形式或不尽相同,然皆有揭示互见文献之举,并以互见文献勘正原书。

在信息时代,互见文献研究借助电子资料库的出现而又有新的发展。香港中文大学之“先秦两汉互见文献研究计划”,借助电脑科技,全面归纳、分析先秦两汉传世文献相互传承情况。该计划已出版丛书四种,并会发展其电子检索系统,以供用户查找互见文献。美中不足的是,丛书仍然是将互见文献整段排比,而非以逐字逐句的方式编排。

互见文献不可只将篇章胪列,必待两两相对,逐字逐句排比对读,然后文献间的相互关系才清晰可见。“中国哲学书电子化计划”在检索结果出现以后,利用其“相似段落”功能,即可显示与检索结果相关的互见文献,为互见文献的研究带来极大便利。此功能除了应用于先秦两汉典籍之间的相似段落以外,更可以排比对读唐宋类书征引典籍之文,为研究带来更大的方便。可惜“中国哲学书电子化计划”未清楚说明其版本依据,读者只能以此作为研究之开端,而未能尽信其说。

———————————————————————————————————————————————————————————————————

On the Research of Parallel Passages in the Information Age

Poon Ming Kay

Abstract: There are many Parallel Passages in ancient documents. Some of the later passages are based on the previous passages, and some of the two passages are roughly the same, but the themes of the two are not the same. Parallel Passages is of great help to the study of ancient documents, such as the date of writing, discriminating forgery, collating, and taboos. Chen Shike from the Qing Dynasty was the first scholar to systematically study Parallel Passages. The research of Parallel Passages needs to process a large amount of data. In the information age, the use of electronic database can bring new breakthroughs and conveniences to the research of Parallel Passages. This article takes the “the Series of Parallel Passages Found in Pre-Han and Han Texts” published by the Institute of Chinese Studies, The Chinese University of Hong Kong, and the Chinese Text Project as examples, analyzes the role of the two in the study of Parallel Passages, and points out their shortcomings. It can be used as a reference when researching Parallel Passages in the future.

Keywords: Parallel Passages; Chen Shike; CHANT Database; Chinese Text Project

———————————————————————————————————————————————————————————————————

编 辑 | 许可

注释:

[1]《论语注疏》卷7,载《十三经注疏》整理委员会编:《十三经注疏》(整理本),北京:北京大学出版社,2000年,第93页。

[2]刘殿爵:《中国文化研究所学报》第19卷《秦讳初探》,香港:香港中文大学中国文化研究所,1998年,第251页。

[3]刘殿爵:《〈夏人歌〉的拼合尝试》,见氏著《语言与思想之间》,香港:吴多泰中国语文研究中心,

1993年,第149页。

[4]刘殿爵:《〈礼记·檀弓上〉“晋献公将杀其世子申生”章试补》,《语言与思想之间》,第132页。

[5]详参刘殿爵著,陈永明译:《释“在宥”》,《采掇英华》编辑委员会编:《采掇英华──刘殿爵教授论著中译集》,香港:香港中文大学出版社,2004年,第202页。案:本文原稿为“On the Expression Zai You在宥,” Henry Rosemont Jr. ed., Chinese Texts and Philosophical Contexts: Essays Dedicated to Angus C. Graham, La Salle, Illinois: Open Court, 1991, pp. 5-20。

[6]班固:《汉书·叙例》,北京:中华书局,1962年,第3页。

[7]洪颐煊:《读书丛录》,上海:商务印书馆,1939年《丛书集成初编》本,第37页。

[8]陈直:《汉书新证·自序》,天津:天津人民出版社,1979年,第3页。

[9]陈桓:《校勘学释例》,上海:上海书店出版社,1997年,第120页。

[10]梁启超:《清代学者整理旧学之总成绩》,北京:商务印书馆,1999年,第60页。

[11]胡适:《元典章校编释例序》,陈桓:《校勘学释例》,上海:上海书店出版社,1997年,第5页。

[12]单殿元:《王念孙王引之著作析论》,北京:社会科学文献出版社,2009年,第172页。

[13]陈垣:《史讳举例》卷8,上海:上海书店出版社,1997年,第96页。

[14]陈垣:《史讳举例》卷8,第97页。

[15]王新华:《避讳研究》,济南:齐鲁书社,2007年,第253页。

[16]陆费墀:《帝王庙谥年讳谱·序》,台北:台湾中华书局,1965年,第1a页。

[17]陈垣:《史讳举例·序》,第1页。

[18]详参拙作《〈史记〉与先秦两汉互见典籍避讳研究》,《中国文化研究所学报》2009年第49期。

[19]陈士珂:《韩诗外传疏证》,台北:新文丰出版公司,1989年,第1a-b页。

[20]屈守元:《韩诗外传笺疏》附录4,成都:巴蜀书社,1996年,第1042页。

[21]“互见诸书目录”包括以下诸书,经部:《尚书大传》《春秋传》《春秋公羊传》《春秋谷梁传》《春秋繁露》《礼记》《大戴礼记》《礼纬含文嘉》《孝经》《孟子》《尔雅》;史部:《国语》《战国策》《史记》《列女传》《吴越春秋》;子部:《管子》《晏子春秋》《老子》《列子》《庄子》《文子》《尸子》《荀子》《韩非子》《吕氏春秋》《淮南子》《说苑》《新序》《孔丛子》《孔子家语》。

[22]房瑞丽:《清代〈韩诗外传〉校注成果述评》,《商丘师范学院学报》2008年第11期。

[23]陈诗:《孔子家语疏证序》,陈士珂辑,崔涛点校:《孔子家语疏证》,南京:凤凰出版社,2017年,第1页。

[24]蔡信发:《新序疏证·凡例》,台北:文景出版社,1975年,第1页。

[25]张尔巽等:《清史稿》卷481,北京:中华书局,1977年,第13166—13167页。

[26]全祖望:《亭林先生神道表》,见全祖望撰,朱梼禹校注:《全祖望集汇校汇注》,《鲒埼亭集》卷20,上

海:上海古籍出版社,2000年,第231页。

[27]张尚英:《古籍电子化问题探析》,《安徽师范大学学报》(人文社会科学版)2002年第2期。

[28]何志华、朱国藩、樊善标编著,潘铭基助理编辑:《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》,香港:香港中文大学出版社,2007年。

[29]参自何志华、朱国藩、樊善标编著,潘铭基助理编辑:《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编·序》,第3—5页。

[30]何志华、朱国藩、樊善标编著,潘铭基助理编辑:《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编·凡例》。

[31]贾谊:《贾谊集》,上海:上海人民出版社,1976年,《出版说明》,第2页。

[32]吴云、李春台:《贾谊集校注》(增订版),天津:天津古籍出版社,2010年,第386—387页。

[33]方向东:《贾谊〈新书〉集解》,南京:河海大学出版社,1994年,第23页。

[34]王洲明、徐超:《贾谊集校注·前言》,北京:人民文学出版社,1996年,第10页。

[35]刘殿爵:《贾谊新书逐字索引·凡例》,台北:台湾商务印书馆,1996年。

[36]饶东原:《新译新书读本·导读》,台北:三民书局,1998年,第28—29页。

[37]阎振益、钟夏:《新书校注·前言》,北京:中华书局,2000年,第6页。

[38]于智荣:《贾谊新书译注·前言》,哈尔滨:黑龙江人民出版社,2003年,第4页。

[39]俞樾:《诸子平议》卷27,台北:世界书局,1991年,第318页。

[40]张之洞《轩语·语学篇》“读书宜求善本”条云:“善本之义有三:一足本(无阙卷,未删削);二精本(一精校,一精注);三旧本(一旧刻,一旧钞)。”

[41]陆心源著,冯惠民整理:《顾仪堂书目题跋汇编》卷6,北京:中华书局,2009年,第91页。

[42]阎振益、钟夏:《新书校注·前言》,第6页。

[43]何志华、朱国藩、樊善标编著,潘铭基助理编辑:《〈新书〉与先秦两汉典籍重见资料汇编》,第39页。

[44]王念孙:《读书杂志》,上海:上海古籍出版社,2015年,第764页。

[45]陶鸿庆:《读诸子札记》卷10,北京:中华书局,1959年,第307页。

[46]虞世南:《北堂书钞》卷158,台北:文海出版社,1966年,第17b页。虞世南《北堂书钞》卷158引“刘向《新序》曰:宓子贱为单父宰,……吾岂忍见宓子哉?”此段文字亦见贾谊《新书·审微》,惟今本《新序》已无,当为佚文。

[47]永瑢等:《四库全书总目》卷91,北京:中华书局,1965年,第771页下。

[48]饶东原:《新译新书读本·导读》,第26页。

[49]参自维基百科“中国哲学书电子化计划”条,https://zh.wikipedia.org/wiki/中国哲学书电子化计划,浏览于2020年5月14日。

[50]参自https://ctext.org/tools/parallel-passages/zh,浏览于2020年5月14日。

[51]魏征等:《隋书》卷34,北京:中华书局,1973年,第1001页。

[52]何志华:《出土〈文子〉新证》,《人文中国学报》1998年第5期。

[53]以下对读,《淮南子》据北京中华书局校点本《淮南鸿烈集解》(1989年),《文子》据正统道藏本;至于诸本《群书治要》,九条家本据日本国宝重要文化财e-museum网站,金泽文库本据东京汲古书院覆印宫内厅书陵部所藏本(1989年),骏河版据东京大学东洋文化研究所所藏汉籍善本全文影像资料库,宛委别藏据续修四库全书之复印本(1995年)。

[54]刘文典:《淮南鸿烈集解》卷11,北京:中华书局,1989年,第369页。

[55]范晔:《后汉书》卷4,北京:中华书局,1965年,第195页。

[56]周广业:《经史避名汇考》卷8,北京:北京图书馆出版社,1999年,第210页。

[57]此例详参拙作《论避讳与两汉典籍之传钞》,《中国典籍与文化论丛》第19辑,南京:凤凰出版社,2018年,第24—25页。

原刊《数字人文》2021年第3期,转载请联系授权。