作者:张宇浩;转自:公众号 DH数字人文

未来学者

张宇浩 / 南京大学历史学院

———————————————–

摘 要:寻找宏大叙事与个案研究之间的纽带,从而有机地结合两种历史叙事传统,一直是历史学家们的追求。在大卫·昂德唐对地方文化世界之研究的基础上,着眼于内战期间的英格兰西南地区,试图通过使用GIS工具提炼宏观历史进程中被忽视的“空间”与“时间”规律,再借此规律寻找这种纽带。与此同时,还尝试透过这种规律“以大见小”,对已有地方史研究进行补充和修正,进一步加深对17世纪中叶英格兰社会的认识。

关键词:GIS 宏观与微观叙事 行军驻扎地图 敞田 圈地

———————————————-

一、对传统理论的审视与反思

从20世纪后半叶开始,西方史学界经历了一场碎片化叙事的风潮,相关著作亦纷纷涌现。在英国史学界,托马斯·巴恩斯(Thomas Barnes)和阿兰·埃弗里特(Alan Everitt)[1]的著作开启了一波书写16至17世纪英格兰地方史的热潮,他们不再把地方史看作重大历史事件的背景与注脚,而是将它置于舞台的中心,突出其有别于宏观历史的细节与特性。不过,对宏大叙事的追求并没有消失,依然有学者尝试将“微观”与“宏观”有机地结合起来,以图更加全面且透彻地了解与分析相关问题,大卫·昂德唐(David Underdown)教授的《狂欢、暴动与叛乱:1603—1660年英国大众政治与文化》(Revel, Riot, and Rebellion: Popular Politics and Culture in England, 1603-1660)就是其中的代表之一。此书中,昂德唐以地方史的研究方式,对17世纪前半叶英格兰西南地区多塞特郡、塞姆塞特郡和威尔特郡三地民众的文化传统和心理进行了细致考察和论述,并试图在其与宏观政治军事史之间建立联系。

据昂德唐陈述,这本著作想要解答的根本问题,是绅士之下的英格兰普通民众在1640至1660年间的行为和活动,以及该如何对其作出解释,而在种种“行为”中获得首要关注的是乡镇民众的忠诚问题。作者试图通过描述各地区文化与传统上的差异,来解释内战期间各地民众效忠对象上的差别。他提出,三郡东部和南部的“羊—谷区”(sheep-corn region)或白垩土区(chalk downlands)存在着大量实行敞田制的核心村庄,在那里统治者与平民之间的关系还停留在家长制或父权制框架之内,村民之间的凝聚力较为牢固,旧有的习惯与思想还很强大,所以这一地区的民众大多支持国王。而在北方的“奶酪区”(cheese country)和“林地区”(woodland area),商业更多地介入到农业生产中,各种形式的圈地盛行,人们居住模式也较为分散,这打破了传统道德和习俗对人们的束缚,加速了社会阶层之间的分化,故该地的工商业从业者和家庭制小圈地所有者支持更激进且带有清教色彩的议会方。[2]这一精彩的论述不仅生动描绘了当时英格兰西南乡村的社会文化图景,也在社会精英与底层民众两种叙事之间建立了一条纽带。

《狂欢》一书在学界引发了热烈的讨论与反响。很多学者借鉴了其研究范式或核心理念,例如安·休斯(Ann Hughes)的《沃里克郡的政治、社会与内战,1620—1660》[3]一书,虽然研究的地域和主题皆与《狂欢》不同,但其在有关地方乡绅与威斯敏斯特政治精英之间关系的论述上显然受到了后者的影响。菲尔·威辛顿(Phil Withington)则将目光投向约克,提出该地从内战到复辟时期有别于其他大城市的政治特性,的确与其民众和精英的文化传统有很大关系。[4]另一方面,也有不少学者开始反思昂德唐的理论。罗杰·沙尔杰(Roger Chartier)、约翰·汤普森(John Thompson)、斯克里布纳(R.W. Scribner)等人对“大众文化”这一历史概念的适用范畴提出了质疑,他们认为民众的文化心理过于模糊与多变,边界亦难以界定,进而怀疑它作为联系高层政治与地方历史之纽带的可靠性。不过,这些学者在否定这一理论的同时,并没有提出一个可以替代它的新方案。另一些史学家则注意到,《狂欢》着重论述了高层政治纷争透过古老地方文化传统投影在偏远乡村社会的日常生活中,并赋予后者时代精神的过程,而对地方文化传统——或者说区域性的民众心理与情感共性——在多大程度上参与了宏观历史的构建这一问题着墨有限。所以他们开始探究新的“纽带”,以图描绘远离首都的普通英格兰农村民众对不列颠宏观历史进程的影响。例如,约翰·瓦尔特(John Walter)在《理解英国革命中的大众暴力:科尔切斯特掠夺者》[5]中提出,导致1642年埃塞克斯郡及其周边一系列恶性劫掠与破坏事件的,是经济需求和仇富心理,以及高层出于政治目的的放任:以失业布匹工为主的贫民希望借此反抗当地望族约翰·卢卡斯的圈地行为,议会方面则因为反王党反天主教的迫切舆论需求,放弃了对绝大多数参与者的追究;经济、文化与政治因素交织在一起,将贫民与威斯敏斯特联系了起来。然而,这些新的纽带与昂德唐的理论一样存在缺憾:它们实际上都脱胎于个案研究,故我们难以确认其普适性,以及这一研究结果对其他地方史研究的借鉴意义。

以上种种因素,引出了本文想要探讨的主要问题:我们是否能够从宏观历史出发,结合地方档案材料,发现并验证宏大叙事与个案研究之间的有机联系,并利用它深化我们在微观和宏观两个方向上对历史的理解呢?幸运的是,动荡的英国内战年代为我们提供了一种国王、贵族、将军等宏观历史中的高层政治实体与地方民众在物理层面上的互动,那就是前者率领的军队对后者日常生活的直接介入,而这种介入即政治军事史与地方史的交汇点。从文本中提炼出军队行军与驻扎的“时间”与“空间”属性并加以整理后,我们可发现不同地区在互动程度上的差异与特点,并通过它验证前人的相关理论或提出新的观点。在这一过程中,数字人文研究方法与工具起到了关键的作用,它可以将分散在文本中的抽象时空要素转变为易于分析的图像与数字,让我们能更好地总结其中隐藏的客观规律。

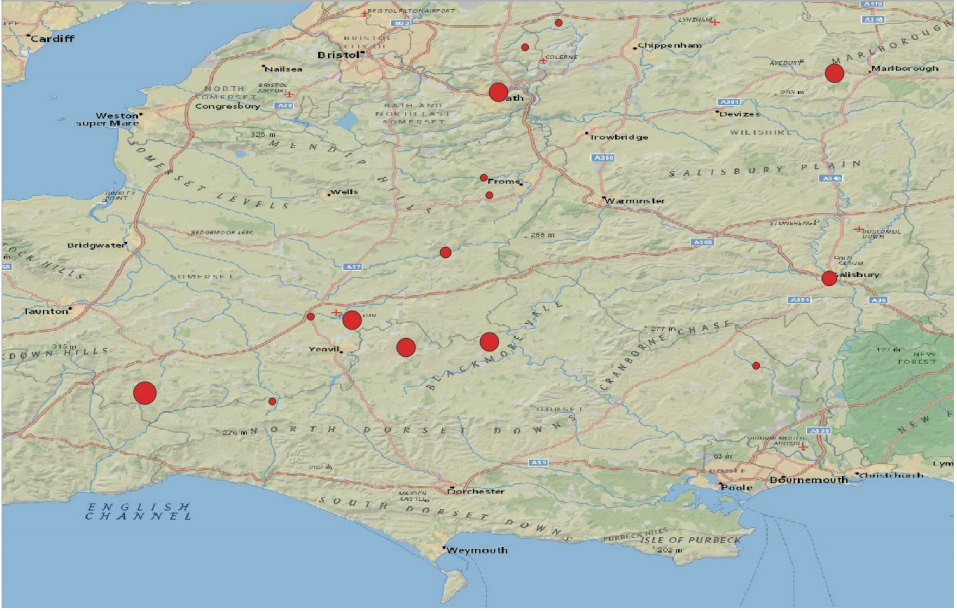

出于以上考量,笔者从史料中提取了第一次内战期间部分王军和议会军的行军与驻扎信息,根据停留时间予以加权后在QGIS平台上进行可视化呈现,结果如图1所示。在使用这些数据对昂德唐的理论进行验证之时,几个“矛盾”之处立刻凸显了出来。首先是国王直属部队的行军驻扎轨迹(图2),它显示查理一世两次途经该地时,活动的中心位于萨姆塞特郡与多塞特郡交接的布莱克摩尔谷地,在这个区域内逗留了将近一个月,而对于理应存在众多王室支持者的南方白垩土区兴趣不大。事实上,国王的军队在这一区域的活动仅限于对索尔兹伯里市的一次匆忙造访,而在北方理应支持议会的“林地区”,却进行了一次缓慢而相对和平的行军。

与之相对的,新模范军在西南地区的活动轨迹(图3)呈现出另一种面貌。可以看出,费尔法克斯麾下的新模范军主力在白垩土区有一条清晰的行军与驻扎轨迹,在那里他们并没有受到像样的抵抗和骚扰,还在王军的核心控制区布莱克摩尔山谷逗留了很久。当然,“奶酪区”和“林地区”的确是新模范军主要的活动区域,这似乎与昂德唐的叙事吻合。然而结合文本我们发现,费尔法克斯的军队之所以在那里长时间逗留,是因为在这个理应偏向议会的地区中遍布着大大小小的王军据点,其中几个颇为顽固与坚强,新模范军花费了很大的人力、物资与时间成本才将它们一一拔除。

简单地说,就是以布莱克摩尔山谷为界,双方军队在北方的活动和驻扎明显较南方更为频繁。这样的研究结果与昂德唐的论述之间显然有着相当大的落差,地方民众的文化世界在受到高层政治影响同时,给予的反馈似乎非常有限:南部传统农业区对国王和传统的同情与支持,并没有换来王军对它的青睐,亦未阻止议会军的到访;拥护议会的北方地区则受到了双方不约而同的重视。可见,昂德唐所着重论证的英格兰普通百姓忠诚取向,消解在了宏观的英国内战叙事中,地方性文化与民众心理更多地不是作为宏观与微观历史之间的“纽带”,而是作为高层政治纷争在乡村社会中的载体而存在的。

可能会有人提出这种怀疑:既然涉及了军队,那么很有可能是某种战略或战术上的需要迫使他们制订出上述行军路线,从而掩盖了地方民众忠诚取向在更高层面上的表达。这样的怀疑是非常合理的,因为对于内战中的军队来说,地方民众的支持和拥护是很有吸引力的,它意味着在交通通信、兵员补充、情报获取等方面的便利,一定有某种更重要或迫切的需求压倒了这些便利。遗憾的是,我们在常规的战略和战术层面上找不到这样的因素。从战略上说,南部特别是沿海地区对于议会和王军都很重要,前者需要港口的收入缓解日渐紧张的财政压力,后者在抱有相同愿望的同时还急需从那里接受来自法国的援助,没有道理对该地区如此漠视。另一方面,研究更晚时代的军事史学家们所熟悉的“重兵集团相互吸引”现象在17世纪中叶的欧洲并不常见,[7]从这个角度来解释王军和新模范军对北部地区的偏爱是牵强的。战术层面亦是如此,1644年到1646年间这一地区内的战斗烈度较低,双方较慢的行军速度和较多较长的休整也表明,大部分时间里他们并没有迫切的战术目标,指挥官们在制订行军计划时有相当的余裕。那么,到底是什么诱使双方做出这样的行军和驻扎选择?

二、新“纽带”的构建与检验

针对17世纪西欧战争史的书写,军事史学家们虽然存在诸多争论,但在一个问题上形成了基本的认同:该时代军队的行动、驻扎甚至战略战术制订,很大程度上受限于它所能获得的补给,在远离首都或深入敌境的时候尤为如此。英国内战的交战双方亦没有脱离这一时代局限,而且由于不列颠落后的后勤补给水平以及内战的特殊性质,他们所面临的情况比大陆还要糟糕。[8]事实上,内战期间的很多记录都表明了军队时常处于补给短缺状态,甚至有时连最基本的食物供给都不能保证,双方都不止一次出现过士兵在战斗前48小时没有吃过任何东西的情况,[9]这对军队士气与战斗力的摧残可想而知。为了尽量避免此类事件的发生,英国内战中的指挥官们在很多情况下采取了和大陆同侪们相似的策略,将行军路线和驻扎地点设置在物产丰富的地区,让士兵在驻扎时就地购买或强征各种补给品,他们粗暴野蛮的行为在这一时代的各种文献中留下了大量记录,此处就不一一列举了。星罗棋布在西部乡间的大小据点因为距离双方的补给中心[10]很远,一年之内都得不到几次像样的补给,所以也以相同的方式维持日常运转,克伦威尔曾在一封书信中附上了自己与王军西部某据点指挥官的协定,其中包含将后者投降后据点中剩余的物资归还原主的条款,且克伦威尔希望这项工作能在两天内完成,说明这些财物是王军从周边就近征集来的。[11]按照这种理论,前文中所展示的两军行军与驻扎路线图中总结的规律,反映的是各地粮食、牲畜、衣物、酒类、火药等各种战略物资——姑且用“财富”一词来概括——之多寡;也就是说,“财富”才是联系内战期间高层政治与乡村日常生活的真正纽带。

由于这条纽带是我们通过梳理宏观历史进程得出的,下面自然就要在微观层面对其进行验证,看看行军与驻扎地图所反映的“财富”多寡,是否符合17世纪中叶英格兰西南农村社会的真实状况。不幸的是,我们缺少对其做出直接判断的最有力数据,即内战期间各地详细的农作物亩产和牲畜保有量。直到14世纪晚期,庄园特别是领主自留地的资料能够较好地反映一地每年的收成,而18世纪后期开始则有议会主持推广的详细亩产调查报告,唯独在发生了诸如庄园解体、圈地推广、“农业革命”等关键转型的16至17世纪,相关数据极度匮乏。[12]不过,我们可以从南部多敞田制而北部重圈地的特点入手,分析与评估这种“财富”上的地域分野是否存在。

两种农业制度最大的区别,在于它们受“农业革命”影响的深浅上。这场在18世纪达到巅峰的技术与社会革新此时虽然才刚起步,但已经能够为接受它的个人或团体带来劳动生产率上的显著提高,而圈占地在新技术、作物与生产模式的采纳和推广上,具有传统农业区所无法比拟的优势。按照耶尔林(J. A. Yelling)的归纳,传统庄园和村庄中包含三重土地管理体系,分别是庄园法庭、种植者协议与小产权所有者的自行管理,[13]这意味着除了在面积和肥力都有限的小块“私有”土地[14]上,农民的生产活动其实要受到整个村社集体的约束,此种约束反映在何时播种、种植什么作物、采用何种技术等各个环节上,事实上主导着整个农业生产循环。不难想象,在这样一个社会环境中新生事物的推广是十分困难的。根据农学家亨利·萨切维尔·荷马(Henry Sacheverell Homer)观察,很多敞田制村庄的农民在漫长的岁月里秉持了几乎不变的生产计划,比如实行三圃制的敞田体系中“通常将结束休耕的地全部种上小麦,或者部分小麦部分大麦,次年在同一块田里种植蚕豆、豌豆、巢菜或燕麦,第三年休耕”,四圃制则是一年小麦一年大麦,第三年豆类,第四年休耕,“世世代代保持大致相同的状态”,他因此认定“在敞田状态下土地经营者——特别是在他们人数众多的情况下——之间达成全体共识的必要性,对任何形式的田地改良而言,都是几乎无法逾越的障碍”。[15]相对地,此种改良在圈占地上的推广就要顺利得多,因为“通过圈地,土地所有者由此获得对自己财产的绝对且独占的权利,能够以收益最大化为目的,随心所欲地将其使用或改变”。[16]正是基于上述原因和更多具体数据,麦克洛斯基(D. N. McClosky)提出了“村庄在圈占状态下的产量要比敞田状态高出大约13%”的观点并得到了很多史学家的认同。[17]

谈及新农业技术,还有一个重要的历史事实需要单独分析,即在17世纪初起源于多塞特郡南部阿福普德尔(Affpuddle)庄园的“引水灌草法”。[18]一些历史学家认为,这一新的牧草灌溉技术具有革命性意义,显著地提高了白垩土区传统乡村的畜牧业生产能力。这种观点显然是有失偏颇的。需知即便经历了两百余年的完善与推广,到1830年时多塞特郡境内采用此法的土地也仅占全郡总面积的约千分之九,其他郡的比例更低;[19]换而言之,引水灌草法的普及程度是非常有限的。进一步说,即便在这有限的范畴内,引水灌溉技术也是极大偏向圈占地而非敞田的。原因是多方面的,首先是二者的天然属性对自然条件的契合度不同:英格兰西南部地区虽然相对较为潮湿,但河流的水量都不大,若将有限的水量分摊到广阔的敞田上则无异于杯水车薪,难以达到养草的效果,被堤道、树篱或矮墙分割出来的个人圈占地显然更适合接受这种灌溉。其次是收益问题,引水灌草法最重要的效果是能够让牧草提前收割,从而让羊羔快速长成,在货源相对紧缺的春季农贸市场上赚取利润。[20]可以看出,促进生产者采用引水灌草法的动力来自于农业产品与市场的紧密联系,以及在该市场上获得更大利润的渴望,这也是圈占地所有者而非村社共同体成员所追求的。比上述两点更为重要的是成本问题。引水灌溉法的发明者爱德华·劳伦斯(Edward Lawrence)本身就是一位热心农业技术且拥有好几个庄园所有权的乡绅富豪,据估计他在这项工程上花费了上千英镑的巨款。稍晚一些的文献则能给出更详细的信息,在1697年出版的一本农学著作中,作者详细描述了两种不同的引水灌草体系。第一种运用在活水上,需要树立一架直径在15英尺(约合4.5米)以上的大水车,并在河流中间建立起一条拦河坝,确保水车的转速在每分钟4圈左右,这样可以保证30英亩至40英亩草场的灌溉。运用在死水(包括湖泊和收集的雨水)上的体系更为复杂且昂贵,不仅需要建立一座使用风力或畜力的大磨盘,还得配置一套复杂的传动机械,价值显然不菲。除此之外作者还明言,这一系统虽然在第二年就能见效,但要完全发挥其潜能,则需要少则二十年精细与持续的护理。[21]如此高昂的时间和经济成本显然是普通农民根本无法负担的,村社集体分摊成本理论上可行,但在实际操作中面临诸多困难和风险,其带来的商业利益对共同体成员的吸引力也不是很大,所以类似动议在村社或庄园法庭获得一致同意的可能性极小。结合上述史实来看,引水灌草法对多塞特郡东南部白垩土区的畜牧业产能确有提升,但是有限,且这种提升很可能多集中在少量领主乡绅占据优势甚至完成了圈地的地区,传统核心村庄从中获益甚少。

可能造成南北“财富”差距的另一个原因,是17世纪中叶各种农产品价格的波动。经历了16世纪中后期的一路上扬后,粮食价格和谷物种植者都在17世纪受到了一定的挫折,这很大程度上与英格兰人口增速的放缓[22]以及“价格革命”的结束有关。总的来说,谷物和羊毛的价格较为萎靡,活畜活禽、肉类和乳制品的价格相对稳定,在某些特定时间上还有一定提升。[23]从政府和社会精英对其的态度,我们可以窥见这一经济变化的显著程度:议会开始担心粮食的过度生产与价格过低,甚至有人动议要为粮农提供补贴,另一派则建议增大牧场在全国土地中的比重。[24]比如著名农学家及教育家塞缪尔·哈特利伯(Samuel Hartlib)就在其著作中大力推崇牧场经济,论及其对比传统农业的优势时,哈特利伯先是引用了古罗马学者老加图(Cato Maior)的话,说他“相比于橄榄园、葡萄藤和谷物,更喜欢牧场;因为牧场能带来更稳定的收入,不需要劳作与辛苦;而其他的都需要投入与辛劳,且会遭受霜冻、霉菌、冰雹、蝗虫的摧残”;接下来他还补充说“牧场可以产出的黄油、奶酪、油脂、毛皮、牛肉、羊毛等商品,在种类和价值上都要优于谷物”,并在最后总结称“与别的国家相比,英格兰拥有更多牧场,因此她更加富饶”。[25]所以在这一轮萧条中,三郡的传统农业区[26]受到了不小的冲击,实行敞田制的村庄尤为显著,而“林地区”和“奶酪区”以牧场为主,受到的影响不大,有的甚至从中获益不小;即便是从事谷物种植的圈占地,其抵御价格波动的能力也要强于敞田:大农场主资本雄厚,可以耐心等待粮食价格的上涨,或是将它们运到伦敦等缺粮的大城市出售,个人或家庭农场则能够根据市场行情灵活地决定种植何种作物,将损失降到最小。这些优势从1620年代的农业危机开始逐渐积累,到了世纪中期已经相当可观,足以影响一支军队的行军和驻扎路线选择。

除此之外,北方地区吸引交战双方的另一个原因可能与军队的饮食结构和两地牲畜质量上的差距有关。很多证据表明,该时期英国士兵食谱上的肉食和乳制品比例很高,[27]例如1645年温切斯特守军向克伦威尔率领的新模范军投降时,后者派人详细统计了城堡内的各类物资,其中可供食用的有38大桶(hogshead)的牛肉和猪肉,15,000份奶酪,800磅黄油,140夸脱的小麦和粗粉,3大桶法国葡萄酒,10夸脱的盐,20蒲式耳的燕麦片,14只活羊,4夸脱鲜牛肉,7,000份饼干和112大桶烈酒。[28]可以看出肉类和乳制品不论从种类还是数量上都是非常可观的,占了总量中相当大的比例。造成这一结果的因素很多,但它主要还是得归因于英格兰糟糕的后勤体系。为了保证行军途中的食物充足,军队常会在启程前收集驻地周围的牛羊,派专人驱赶它们跟在主力后面一起机动,需要食用时再定量宰杀或挤奶,整支队伍好似迁徙中的游牧大军,也难怪有目击者将他们比作土耳其人的耶尼切里兵团(Janissaries)。[29]约书亚·斯普里格(Josha Sprigg)多次记载了类似事件,如纳斯比战役前查理一世率领的王军主力向北安普敦进军时,就裹挟着他们从本郡和相邻的雷赛斯特郡搜刮来的大量牛羊,王军还特意分出了1,500名骑兵沿途护卫这支庞大的畜群;次年2月霍普顿勋爵(Lord Hopton)向埃克塞特附近机动时也同样驱赶了很多牛羊。[30]议会军也有过类似行为,一份1642年的记录显示,贝德福德伯爵(Earl of Bedford)麾下的士兵在萨姆塞特郡行军时劫掠了一大群当地民众饲养的羊,虽然这些牲口严重影响了行军速度,但士兵们依旧舍不得将其抛弃,还在宿营时将它们小心地圈养在营地周围。[31]圈占地除了上文所述的牧场优势外,其牲畜在质量上也优于敞田区的同类产品,原因在于后者无力约束农民为抢占公地资源而养殖数量过多的牲口,以及因此带来的对公共草场的过度开发。恶性循环之下,公地上放牧的羊群往往营养不良,既容易受到疾病和天灾打击,也因过分瘦弱而几乎不具备商业价值。事实上直到19世纪初,帕金森(R. Parkinson)在提及敞田制度下的养殖业时,字里行间仍充满怒气,称“养那么多羊根本不会为任何人带来利益,反而会因为(牲口)各种原因的死亡而带来巨大的损失;这样养出的羊很少能进入市场,即便去了也卖不出几个钱……在公地和敞田上,农民们明知可能会蒙受损失,还要在放牧上互相较劲,就是不让别人享受公地上所有的益处,为了不让邻居们富裕起来,他们宁愿自己变成乞丐”。[32]相比之下,圈占地上养殖的牲畜因为营养充足更加肥壮,出产的乳制品也更多,理所当然会受到将军和士兵们的青睐。

综合以上论证我们能看出,行军与驻扎图中所反映的三郡地区南北“财富”差异的确存在,而其根源则在于17世纪中叶的大背景下,圈地相对敞田的种种优势。也就是说,军队在西部三郡的行动轨迹受到了各地富裕程度的强烈影响,从而更倾向于在圈地为主的区域活动,“微观”以这样的形式参与了“宏观”的构建。

三、从宏观角度审视个案研究

在发现了名为“财富”的纽带,并叙述“微观”如何通过它影响“宏观”之后,我们理应继续梳理“宏观”是如何反过来作用于“微观”的。不过,针对英国内战对农业发展和农村经济的影响,前人已有了许多精彩的论述,故本文就不再重复叙述历史层面上宏观对微观的影响,而将重心转移到历史研究层面的由“大”见“小”:能否利用数字工具总结出的宏观规律,重新审视我们对微观历史的书写,对其进行补充与修正呢?

针对这一想法,我们选取了西南三郡内的布莱克摩尔谷地(Blackmore Vale)作为研究对象来进行分析。此地在《狂欢》中也是被着重讨论的地区之一,昂德唐根据王军各团士兵招募信息、护国主时期王党分子嫌疑名册和斯图亚特王朝复辟后退休金发放名单等数据,再结合一些有关公簿持有农和茅舍农的遗产继承记录的乡村法庭或教区材料认定,17世纪中叶该地仍然存在一个传统而保守的农业社会。

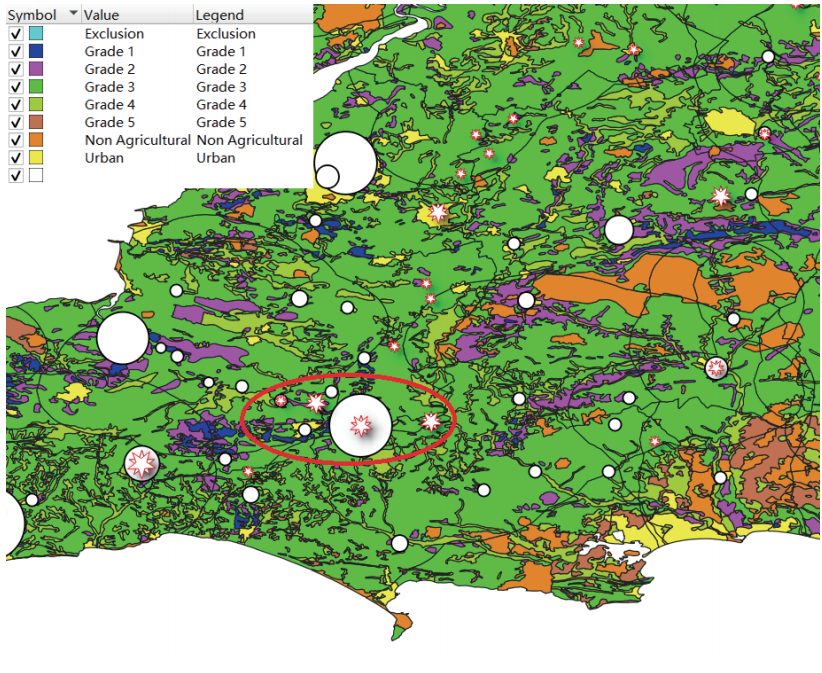

经过对图2、图3统计可知,查理一世直属部队和新模范军在这一狭小区域内停留的时间都超过了20天,前者的人数在一万左右,后者的规模则近两万,而当时布莱克摩尔谷地的总人口约为一万六千人。[33]能够看出,双方停留的时长以及域内人口与途经此地军队数量之间的比例,都说明了此地的农牧产品出产十分丰富。然而仔细分析三郡地区特别是军队途径地区土壤状况(见图4)后可以发现,布莱克摩尔区域土地的肥沃程度与南部白垩土区相比并没有优势,甚至还包含有大片较为贫瘠的土地。[34]问题随之而来,如果昂德唐对于该地的描述完全属实,即布莱克摩尔谷地真的和白垩土区一样遍布传统的敞田制村庄,它怎么有能力在如此长的时间里供养两支大军的惊人消耗?因此我们有理由怀疑,前人对17世纪中叶布莱克摩尔谷地社会状态的描绘存在一定偏差,下面要做的就是从文献中寻找证据。

根据一位新模范军军官所述,1645年5月中他所属的部队在费尔法克斯的率领下从安多佛(Andover)出发,离开索尔兹伯里平原进入布莱克摩尔地区,行至查德再折向西北,最终到达陶顿(Taunton)。[36]由于出发前指挥官特意整顿军纪处死了数名为非作歹者,并承诺将会按时按量发放工资,士兵们在这段为期八天的行军中基本做到了秋毫无犯,没有对沿途居民的生活进行太多骚扰。令人感兴趣的是作者用以形容这种良好军纪的方式,他称“经过多方询问,我没有听说任何一个人抱怨自己丢了牛、绵羊、羊羔、母鸡,甚至一个鸡蛋”,侧面说明了该地区畜牧业占据主导地位的事实。他还描述了这一路走来所观察到的景象:军队经过的地方少有市镇村庄,道路两旁是大片牧场,其中矗立着一些因为战争而废弃的大谷仓,士兵们就在那里过夜,或是倚靠着田间绵延不绝的树篱入睡;到了陶顿附近的一座山上,则能看到从山脚到市镇都是小块用篱笆围住的地。[37]这些景象都带有强烈的圈占地色彩,结合畜牧业所占的主导地位以及村庄房屋的稀少,很难想象这是一块公簿持有农和茅舍农依旧占据优势的土地。

更详细的证据来自舍伯恩(Sherborne)。在战争爆发前夜的1642年,支持议会的新教徒声称他们破获了迪格比勋爵(Lord Digby)[38]的一个“阴谋”,在镇上后者名下一个贮藏羊毛的仓库中发现了300把滑膛枪和1,500把其他火药武器,以及数量不详的步兵长枪和骑枪,并在迪格比勋爵父亲的老地窖中起获了数量众多用大桶分装的火药,外面还有大量酒、干柴和木料等引火物,所以议会的支持者断定这是迪格比策划反叛议会的铁证。[39]由于17世纪的火绳枪和滑膛枪体积重量都很大,且还有支架、弹药带等附属物品,长柄冷兵器也需要相当宽敞的空间才能存放,[40]故能够看出这两处仓库的体积都相当大。巨大仓库代表着数量庞大的羊毛和羊毛贸易,以及相应的庞大私有草场,表明迪格比在镇子周边圈占了相当广大的地产。前述两处仓储建立的时间亦指向相同的结果,由于迪格比在1618年才受封来到舍伯恩镇,这意味着地窖和仓库的建立与1620年代初的农业危机同时或在其之后,此种现象背后的历史事件显然是一个大地产的崛起与繁荣。

战争中的其他相关记录为上述有关舍伯恩的假说提供了进一步的佐证。一份记载哈特福德侯爵(Marquis of Hartford)向贝德福德伯爵请降并商讨投降具体条件的简报在叙述战场周边情况时提到,舍伯恩镇的居民“大部分都是迪格比老爷的佃户”。[41]另一则战事记录则称,议会军在1642年9月因攻打舍伯恩城堡受挫而撤离之时,烧毁了王党囤积在镇子里的大批草料,这加上之前因受践踏而毁坏的庄稼,在作者的估计下至少给王党造成了一千英镑的损失。[42]要知道,在谷物价格相对低迷的17世纪中叶,这么高昂的价值意味着同样高的粮食和草料产量,将如此大量的农产品集中囤积的行为也不像小规模生产者会做出的行为。更令人惊讶的是,城堡内驻守的王军似乎并没有受到太大影响,他们在次年4月还对议会军的又一次进攻做出了卓有成效的反击,直至议会军又接受了来自后方的援军使得双方力量对比过于悬殊时才主动放弃,并没有出现补给短缺的迹象。[43]上述史实都反映了该地区农业经济的繁荣程度,比起停滞不前甚至逐渐走向衰落的敞田体系,这种表象更贴近生产效能较高的圈占地。

至于昂德唐论述中判断某地是否还存在传统核心村庄的另一个重要表象,即相对稳固而平静的社会生活氛围以及村社成员对共同体的自发维护,我们在布莱克摩尔地区同样能找到不少反例。前文提到的舍伯恩迪格比勋爵叛国案,就反映出了当地不同阶层之间尖锐的社会矛盾。根据作者描述,揭发迪格比家族的是当地一些信仰新教、拥护议会的民众,他们发现前者宅邸周边的小孩用来路不明的火药制作小爆竹玩耍,于是通过哄骗这些孩子让他们说出在哪里拿到这些火药的方式,顺藤摸瓜一路找到了迪格比勋爵藏匿火药和武器的地方。[44]这近乎传奇故事般的情节也许有夸张的成分,不过向议会揭发领主这一事实表明,当地村社共同体成员之间的纽带已经被切断,对立取代了合作成为社会生活的主旋律。当然,我们可以将这种分歧单纯地归因于宗教纷争,但随之而来的问题是,如果村社共同体以及支撑它的经济要素足够稳固的话,共同体成员之间是否会出现如此鲜明的宗教理念对立,并造成破坏性的结果?事实上,在其他案例中我们可以看出,有时宗教事务上的分歧恰恰是由经济问题引发的,且教区和基层神职人员没能像昂德唐描述的那样起到村庄秩序“稳定器”的作用,反而引发了更大的冲突与动荡。

1620年代初,布莱克摩尔山谷地区的斯托尔布里奇(Stalbridge)镇中爆发了一场重大的诉讼,它涉及阿兰·毕肖普(Alan Bishop)和凯莱布·莫雷(Caleb Moray)对教区牧师这一有俸圣职的争夺,以及一笔长达61年的教产租赁合同之合法性争议,一路请愿到了国王和议会下院那里才最终得到裁决。从法庭向议会递交的判决书中可以得知,阿兰曾花费1,500英镑的巨款贿赂包括初代卡斯尔海文伯爵乔治·塔切特(1st Earl of Castlehaven, 11th Baron Audley)在内的一系列高官显贵,以得到他们对自己担任教区牧师一职的支持,并亲自伪造篡改了相关的政府文书;除此之外,阿兰同样没有履行作为牧师的义务,他不仅居住在教堂之外,[45]还利用职位大肆敛财,每年从中获得的收益至少有300镑。出于这些原因,国王和议会最终剥夺了阿兰对该地区一切相关教职的继承资质,转而任命莫雷作为教区牧师,并废除了租赁合同。[46]这一判决背后所蕴含的历史信息可以从两个层面来解读。首先,阿兰能够拿出1,500镑来行贿他人,足见其财力雄厚,而他获得职位的目的也是盈利,这样的身份和价值观显然无助于调解乡绅约曼等富裕农牧业从业者与普通农民之间愈发尖锐的矛盾,反而会加速两者的社会分化。另一方面,斯托尔布里奇镇从任何意义上都不是一个重要的市镇,教区牧师亦非高阶教职,与阿兰有关的大贵族当时也未曾失势或树立政敌,[47]那么从国王、内阁到议会等诸多高层如此重视此事的原因何在?原文中的一些表述也许能揭示其中的奥秘:“如果判决阿兰·毕肖普胜诉,国王陛下和他的继承者会丧失在此类案件上的权利和特权……如果阿兰·毕肖普因为他的欺骗行为而获益,会助长类似行为的蔓延。”也就是说,类似现象可能已经普遍到了可能动摇伦敦对安立甘宗基层组织的控制力,以至于统治者觉得有必要介入管理的地步。[48]可见,财富上日渐扩大的落差所带来的社会分化,已经开始在传统堡垒上最坚固的石块间撬开缝隙。

从以上叙述中不难发现,布莱克摩尔谷地的社会生态与典型的传统农业区有着明显的差别,体现出了相当多圈占地或大地产所具有的特征。当然,罗列这些证据的目的并不是推翻前人的研究结果,而是对它进行补充与修正:布莱克摩尔谷地作为北部牧区和林地区与南部白垩土区的过渡地带,在社会形态上也多半具有二者混杂的特征,本文无意否认小农经济与传统村社组织在这一地区的存在,只是强调了以牧业为主的圈占地在域内的主导性地位。

结 语

英国内战行军与驻扎地图揭示了一幅不同于传统叙事的17世纪英格兰社会图景。西南三郡的乡村虽然远离政治中心,却以农牧业产生的“财富”为纽带,参与并影响了英国内战这一宏大历史进程的构建;而对这一历史进程的细致审视,也让我们对某些特定微观区域的社会经济状态有了新的认识。另一方面,通览全文后不难看出,数字工具和方法在整个研究过程中发挥的核心作用,它们既提供了发现新问题的契机,也是解答这些问题的起点,还可以当作我们审视某种论点的工具,为英国内战这一传统研究注入了鲜活的血液。希望本文能达到抛砖引玉的效果,为数字人文和历史学研究提供新的思路。

———————————————————————————————————————————–

Constructing the “Digital”Bridge between Little and Grand Narratives: A Case Study of the Marching and Camping of Armies during the English Civil War

zhang Yuhao

Abstract: It has always been the pursuit of historians to find the link between grand narrative and case study, so as to organically combine these two historical narrative traditions. Based on David Underdown’s study of the local cultural world, this paper focuses on the Southwest part of England during the English Civil War, trying to abstract the neglected “space” and “time” patterns hidden in the macro history using GIS tools, and then to look for the said link through these patterns. Meanwhile, we also try to use these patterns to supplement and amend the existing local history research, and further deepen our understanding of the English society in the middle of the 17th century.

Keywords: GIS; Grand/Little Narrative; Map of Marching and Camping; Champion; Enclosure

———————————————————————————————————————————–

编 辑 | 许可

注释:

[1]Thomas Barnes, Somerset, 1625-1640: A County’s Government During the ‘Personal Rule’, Cambridge: Harvard University Press, 1961; Alan Everitt, The Community of Kent and the Great Rebellion, 1640-1660, Leicester: Leicester University Press, 1966.

[2]David Underdown, Revel, Riot, and Rebellion: Popular Politics and Culture in England 1603-1660, Oxford: Oxford University Press, 1985, pp. 2-8.

[3]Ann Hughes, Politics, Society and Civil War in Warwickshire, 1620-1660, Cambridge: Cambridge University Press, 1987.

[4]Phil Withington, “Views from the Bridge: Revolution and Restoration in Seventeenth-Century York,”Past & Present, no. 70, February 2001, pp. 121-151.

[5]John Walter, Understanding Popular Violence in the English Revolution: The Colchester Plunderers, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

[6]主要使用的史料有:Richard Symonds, Diary of the Marches of the Royal Army During the Great Civil War, Westminster: J. B. Nichols and Sons Printers, 1859(图中红色圆点);Sir Thomas Fairfax, Original Memoirs of Sir Thomas Fairfax, Knaresbrough: Printed by Hargrove and Sons, 1810(图中紫色圆点);Josha Sprigg M. A., Anglia Rediviva, Oxford: Oxford University Press, 1854(图中黄色圆点);Samuel R. Gardiner, History of the Great Civil War 1642-1649, vol. 1, London: Longmans, Green and Co., 1901(图中蓝色圆点)。由于文献选取有所侧重,且对其余材料中相关信息的提取、整理和甄别还在进行之中,所以图1虽远不能反映英国内战中各主要军队行军与驻扎情况的全貌,但能够较好地还原1644—1645年双方主力在西南地区的活动轨迹。

[7]三十年战争时代西欧很多军队都有避免决战的倾向,这样的倾向亦存在于很多英军将领身上,1644年10月的第二次纽伯里战役就是其中代表。见Malcolm Wandklyn, “Oliver Cromwell and the Performance of Parliament’s Armies in the Newbury Campaign, 20 October-21 November 1644,”History, vol. 96, no. 321, January 2011, pp. 3-25。

[8]造成这一现象的原因众多,此处限于篇幅不具体展开,可参考:Geoffrey Parker, “The ‘Military Revolution’ 1560-1660—a Myth?,”The Journal of Modern History;Martin Van Creveld, Supplying War: Logistics from Wallenstein to Patton;David Parrott, “Strategy and Tactics in the Thirty Years War: ‘The Military Revolution’,”Militaergeschichtliche Zeirschrift;Mark Charles Fissel, War and Government in Britain, 1598-1650;Neil Younger, “Securing the Monarchical Republic: the Remaking of the Lord Lieutenancies in 1585,”Historical Research;Lindsay Boynton, The Elizabethan Militia 1558-1638;John S. Nolan, “The Militarization of the Elizabethan State,” The Journal of Military History;许二斌:《14—17世纪欧洲的军事革命与社会转型》,《世界历史》2003年第1期等相关文献。

[9]Edward Hyde Earl of Clarendon, The History of the Rebellion and Civil Wars in England, Oxford: Oxford University Press, 1843, p. 308; Lat. Sampson, A Diurnall of True Proceedings of Our Armies at Sherbourne, London: Printed by Luke Norton for Beniamin Allen, 1642, p. 3; Anonymous Gentlemen, The Copy of A Letter Sent from Shirbourne Relating the Skirmish betweene the Earle of Bedford and the Cavalliers There, London: Printed for Thomas Warren, 1642.

[10]王军的牛津和议会军的伦敦。

[11]Oliver Cromwell, Severall Letters from Col. Gen. Poyntz. Lieu. Gen. Cromwell. and Col. Hutchison Col. Whitt, London: Printed for John Wright, 1645, p. 5.

[12]J. A. Yelling, Common Field and Enclosure in England 1450-1850, London: The MacMillan Press Ltd, 1977, p. 172.

[13]Yelling, Common Field, pp. 147-148.

[14]此处的“私有”指的是包括边角的荒地、长期租赁合同地、小块屋边地等在内的,受公权力影响较小的土地,而非真正的私有。当这种“私有”的范畴扩大到农民自己耕种的条田上时,敞田就开始向圈占地转化。

[15]Henry Sacheverell Homer, An Essay on the Nature and Method of Ascertaining the Specific Shares of Proprietors, Upon the Inclosure of Common Fields, London: Printed for S. Parker, 1766, pp. 4-7.

[16]Homer, An Essay on the Nature, p. 10.

[17]D. N. McClosky, “The Economics of Enclosure: A Market Analysis,” eds. William N. Parker, Eric L. Jones, European Peasants and Their Markets: Essays in Agrarian Economic History, Princeton: Princeton University Press, 1975, p. 160; J. R. Wordie, “The Chronology of English Enclosure, 1500-1914,”The Economic History Review, vol. 36, no. 4, November 1983, pp. 483-505.

[18]英文原词为floating of watermeadow,或简称为floating。对于该词汇的翻译,国内学界尚存在一定分歧,本文取王乃耀译法,出自《史学月刊》1990年第2期《16世纪英国农业革命》一文。采用此法的草场要在每年冬季引水,深度至少要完全浸没草根,让牧草在冬天可以常绿且保持生长,到了第二年三月排干积水放牧,使得牲畜在青黄不接的时候也能正常增肥、产奶或长毛;畜群转移到夏季牧场后再次引水,并在六月底七月初收获第二批牧草,晒干后作为过冬的草料。

[19]此时多塞特境内采用了灌草法的土地约有6,000英亩,而全英格兰采用此法的土地大约有10,000英亩。多塞特郡的总面积为982平方英里。见:Mark Overton, Agricultural Revolution in England: The Transformation of the Agrarian Economy 1500-1800, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, pp. 112-113;J. R. Wordle,“The Chronology of English Enclosure, 1500-1914,”The Economic History Review, vol. 36, no. 4, November 1983, pp. 483-505。

[20]Joan Thirsk, The Agrarian History of England and Wales. Volume IV: 1500-1640, Cambridge: Cambridge University Press, 1967, pp. 181-182.

[21]Leonard Meager, The Mystery of Husbandry: Or, Arable, Pasture, and Wood-land lmproved, London: Printed by W. Onley, 1697, pp. 37-41.

[22]受到黑死病影响,在1541年英格兰人口仅有275万,之后经过一段时间补偿式的猛增,在1601年达到了410万。之后增速明显放缓,到内战前夜的1641年人口刚刚突破500万。Joan Thirsk, England’s Agricultural Regions and Agrarian History, 1500-1700, London: The MacMillan Press Ltd, 1993, p.18.

[23]Joan Thirsk, The Rural Economy of England, London: Hambledon Press, 1984, pp. 184-187.

[24]此处需要强调的是,虽然粮价低迷是事实,但某些文献中对粮农悲惨生活状态的描述存在夸大的成分,有着较为明显的政治意图,不宜全部采信。

[25]Samuel Hartlib, Samuel Hartlib His Legacie: Or An Enlargement of the Discourse of Husbandry Used in Brabant and Flaunders, London: Printed by H. Hills, 1651, p. 49.

[26]虽然“羊—谷区”的很多核心村庄有养殖羊群的传统,但它们几乎都是产毛而非产肉的,所以没有从肉类价格中获益,反而受到了三十年战争爆发后英国羊毛价格下挫的影响。

[27]需要注意的是,17世纪中叶整个英国社会的肉类摄入是呈下降趋势的,民众——特别是大城市居民——开始更多消费水果和蔬菜,伦敦市民不论贫富,都会从街边巷尾买上很多水果,并毫不顾忌形象地当众大嚼大咽,以至于有人厌恶地将他们形容为“羊群”(Joan Thirsk, The Rural Economy of England, pp. 195- 196)。可见,这种食用大量肉食的习惯并不是社会普遍风气,而是军队中特有的。

[28]Josha Sprigg M. A., Anglia Rediviva, Oxford: Oxford University Press, 1854, p. 143.

[29]Commander in the army, A Narration of the Expedition to Taunton; the Raising the Siege before It, and the Condition of Our Forces, and the Enemies, at this Present in the West, London: Printed for Samue Gellibrand, 1645, p. 7.

[30]Josha Sprigg M. A., Anglia Rediviva, pp. 33, 192.

[31]A Lover of Truth, A Most Exact and True Relation of the Proceedings of His Majesties Armie at Shelborne, London: Printed for R. M. and G. F. ,1642, pp. A3-A4.

[32]R. Parkinson, General View of the Agriculture of the County of Huntingdon, London: Printed for Sherwood, Neely, and Jones, 1813, p. 256.

[33]David Underdown, Revel, Riot, and Rebellion, p. 296.

[34]需要明确的是,该图数字采自1988年之后,所以呈现的图景与1640年代有一定的区别。例如,红圈中上部和西方的Grade 1和Grade 2区域,在内战期间还是几乎无人居住的沼泽地,等到晚至复辟时代的大规模抽水排干后才转化为优质农业土地。不过总体上说,因为ALC评级考虑的是一地之气候、土壤、水文、地形等长时段因素,所以在排除大规模人工改造的结果后,依然可以提供一个较为准确的参考。ALC评级的详细标准,可见1988年10月MAFF(Ministry of Agriculture, Fisheries and Food)发布的相关指南。

[36]此段行程属于来自佚名作者的零散记录,部分细节尚待考证,它和许多同类型数据暂时都被未收录进前述行军与驻扎图中。

[37]A Commander in the Army, A Narration of the Expedition to Taunton, the Raising the Siege before It, and the Condition of Our Forces, and the Enemies, at This Present in the West, London: Printed for Samuel Gellibrand, 1645, pp. 3-7.

[38]此文献所说的“迪格比勋爵”并非众多英国内战文献中“Lord Digby”一词所通常指代的乔治·迪格比(George Digby, 2nd Earl of Britol),而是其父初代布里斯托尔伯爵约翰·迪格比(John Digby, 1st Earl of Bristol)。

[39]Anonymous, A True Description of A Treacherous Plot Intended Against This Kingdome, London: Printed for John Hammond, 1642, p. A3.

[40]内战时期英格兰军队制式步兵长枪柄长16英尺(约合4.88米),数据出自Henry Hexham, The First Part of the Principles of the Art Military, Delf, 1642, p. 5。

[41]Anonymous, Propositions Propounded by the Marquesse of Hartford, to the Earl of Bedford, Concerning the Delivering up of Sherbourne-Castle, London: Printed for Henry Fowler, 1642, p1.

[42]Anonymous Gentlemen, The Copy of A Letter Sent from Shirbourne Relating the Skirmish Betweene the Earle of Bedford and the Cavalliers There, London: Printed for Thomas Warren, 1642.

[43]L. L, A True Relation of the Taking of Sherburne Castle, and the Treachery of the Town Malignants, London: Printed for Samuel Gellibrand, 1643, pp. 2-3.

[44]Anonymous, A True Description, p. A4.

[45]前文所述的61年租赁合同的内容为阿兰将教区给牧师提供的住宅租给了一个叫亨利·奥德利(Henry Audly)的人。

[46]C. Morley, To the Most Honorable Assembly of the Commons House of Parliament, London, 1621.

[47]直接收受好处的老伯爵已于1617年去世,此时塔切特家族的族长是他的儿子第二代卡斯尔海文伯爵默文·塔切特(Mervyn Tuchet, 2nd Earl of Castlehaven)。默文虽然在1631年因涉嫌教唆他人强暴自己的第二任妻子(德比伯爵的女儿)并鸡奸两名仆人而被处死,但在上述诉讼发生的1621年,他依然与尚未过世的结发妻子平静恩爱地生活在一起,并担任议会议员。

[48]此外,该诉讼最终裁决的时间点(1621)正值农业危机期间,这种时间上的巧合也令人浮想联翩。

原刊《数字人文》2021年第3期,转载请联系授权。