数字史学

黄一农/新竹清华大学历史研究所

摘 要:先前学界有关清初避讳的认知,几乎均有待商榷。如误以顺治朝对帝名“福临”有“二名不偏讳”之规定;误以康熙继位后,旋因避御名而改玄武门为神武门(此应发生在康熙三年至十一年间),还因此改称范晔为范蔚宗等。其实,清朝在雍正元年十一月初九日之前并无面对一般大众的具体讳例,而讳例的颁布时间也不能作为断代的绝对界线。康熙朝对皇帝玄烨及皇太子胤礽名字的改笔或改字(出现颇多不同做法),多属个案或个人的自主行为,但清廷也曾在无成文讳法的情形下,严责朝鲜肃宗的奏文未能以最敬谨的避讳表达藩属国对宗主国的尊崇。亦即,若以讳字的出现与否来进行清初文献的断代,必须特别小心。此外,此研究也显示出e考据的新思维可为避讳学的开展提供前所未见的机遇。

关键词:避讳 玄武门 神武门 大数据 e考据

前 言

明永乐十八年(1420)建北京城,并自次年元旦起正式迁都,《皇明典礼志》有云:“庙社、郊祀、坛场、宫殿、门阙规制悉如南京……宫后门曰玄武门。”[1]而在近人所撰介绍故宫的大量著述中,提及玄武门时,多以康熙即位后就必须敬避帝名为常识,遂泛称“清代因避康熙帝玄烨名讳,改称神武门”,或在未提供任何论据的情形下,径指改名发生在康熙朝重修此门(尚未发现有文献记此事)之时。

文史学界对改名一事的看法亦然,如被誉为“现代四大史学家”之一的陈垣(1880—1971),在其名著《史讳举例》中即称:

一、世祖,爱新觉罗氏,福临,第二子名福全,其始固无所谓避讳。二、圣祖,世祖子,玄烨,以元煜字代,称范晔为范蔚宗,玄武门改神武。[2]

点出顺治帝次子福全并不避其父福临的汉名,更在无论证的情形下指清讳始自康熙帝即位。

清史权威杜家骥在讨论当代制度时,亦循陈垣之说曰:

康熙的名字叫玄烨,有一个玄宇,皇宫的北门玄武门到清代康熙继位后就叫神武门了。玄孙,改称元孙,康熙继位以后的文献都这么改称。[3]

此外,古籍研究专家李致忠在其屡被当作教材的《古书版本鉴定》中,也记曰:

北京故宫的后门原名玄武门,这是符合古时前朱雀、后玄武、左青龙、右白虎的格局的。但因清圣祖名玄烨,改“玄”为“神”,故名神武门了。在古书中若出现了神武门字样,则此书之刻当在康熙及康熙以后了。若称玄武门,则此书之作之刻当在康熙以前。[4]

他还主张古书中若出现玄武门或神武门之名,即可用以判断其年代是在康熙帝即位之前或之后。其他晚近出版的避讳专书,亦均持同样说法。[5]又如《古本小说集成》所收众书的解题,也皆以康熙前期作为避讳“玄”字与否的界线。[6]

然而,笔者先前在治中西交通史的过程中,已发现清初自雍正帝登基后始严讳例,此前则多属自由心证,但对顺治、康熙时期部分人士究竟如何敬避皇帝或东宫之名,以及这段时期的避讳是否可作为断代的标准,仍存在许多认知上的盲点,且往往还停留在“人云亦云”的层次。[7]鉴于坊间的避讳学专书对类似玄武门改名时间之议题,多在无论证的情形下视为“常识”,下文即凭借大数据所提供的崭新研究环境,尝试对顺、康两朝的避讳情状,作较全面且深入的探讨与厘正。

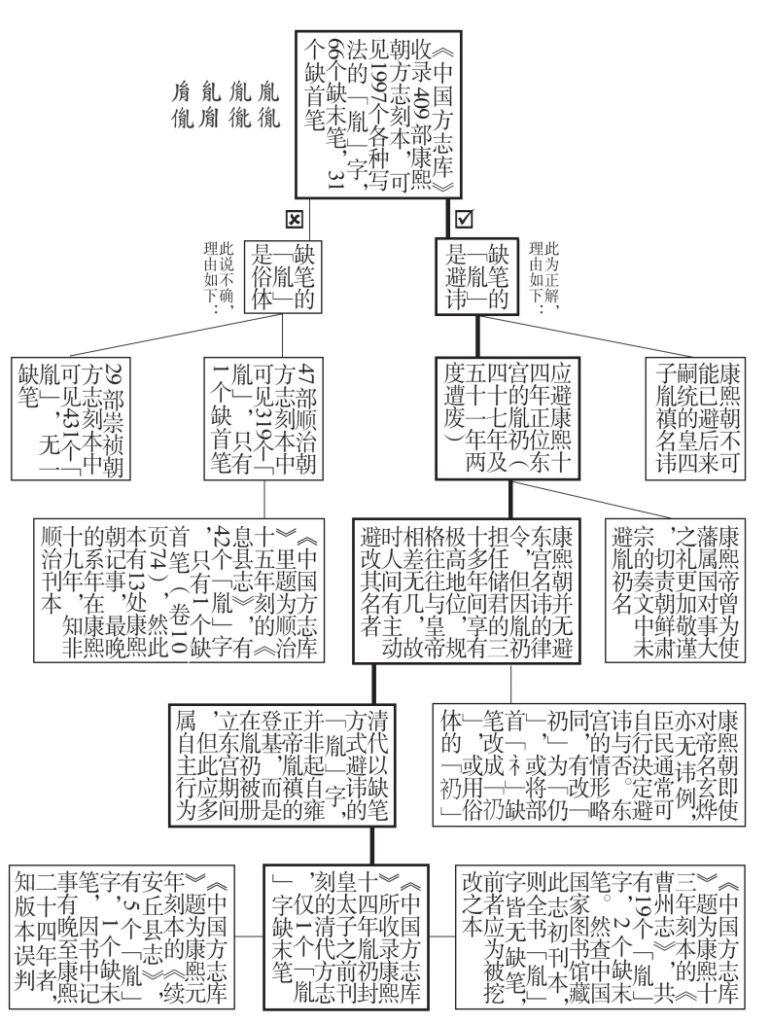

虽然目前商用或公益的文史数据库已颇多(总量逾百亿字),但本文最常用的是北京爱如生数字化技术研究中心所开发的“中国方志库”[8],因该库已出版的前三集共可全文检索约六千部志书(内容超过12亿字,各书的编纂时间也大多明确),更由于同一地方通常存有历代递修的多个版本,且各省通志及府州县志所叙述的人、事、物屡有重迭,故对同一名词在不同时间的讳改情形,可有许多交叉比对的机会。[9]笔者同时也使用了“雕龙中国古籍全文检索数据库”“书同文古籍数据库”“汉籍电子文献资料库”,以及爱如生“中国基本古籍库”“历代别集库”“中国谱牒库”等大型数据库。此外,中国国家图书馆、台北故宫博物院以及哈佛燕京图书馆等单位在网上公开的韵书及字书类古籍(包含各种版本),更为本研究提供颇大帮助。

一、论顺治朝无讳例

皇太极第九子原名“fangkala”(方喀拉),汉名“福临”应是在他成为皇位继承人后方有,取“福祉降临”之意。[10]先前学界有清朝早在入关之初应已存在避讳制度的看法,此因王建于晚清遗老徐珂(1869—1928)所编纂的《清稗类钞》中发现一则记事曰:

顺治壬辰(九年),谕:“臣民等如有以景字、泰字命名,而下一字系龄、林等字者,两字相连,两音相协,如策丹、玉福之原名者,自当更改。”其用景字、泰字命名者,原不在敬避之列。丙申(顺治十三年),谕:“圣谟二字,岂臣下所可命名?嗣后遇有此等命名,不合者,即当留意更正。”[11]

由于“圣谟”本指圣人治天下的宏图大略,后亦被用作称颂帝王谋略之词,故以此为名者易让人有自诩为圣贤或帝王之嫌。王建遂以顺治朝既已要求“景、龄”“泰、林”“圣、谟”等两字相邻者皆该避讳,那“臣下焉得不避福临之讳”!亦即,他相信当时应实行“二名不偏讳”之制,但只要“福临”二字不连用,就无需敬避。惟其说显然与实际状况不合,因为我们在顺、康时期的文本中,屡可发现即使御名“福临”两字相连出现,亦未见有缺笔或改字的情形(图1),朝廷方当时显然并不重视避讳。

图1 清初文本中的“福临”两字

更有甚者,前引文中为何称臣民若有以“景字、泰字命名,而下一字系龄、林等字”者即该避讳,先前学者一直不太明了,亦不知为何名为策丹、玉福者可更名。经核实“汉籍电子文献数据库”的《清实录》后,笔者赫然发现《清稗类钞》的系年有误,该二谕实为嘉庆九年(1804)六月及十三年六月之旨(徐珂误“嘉庆”为“顺治”),[12]内容是讨论汉字应否避“景陵”(康熙帝陵寝)和“泰陵”(雍正帝陵寝),谕令此后只有“两字相连,两音相协”者(如“景龄”“景林”“泰龄”“泰林”等),才需敬避,而名字若与“扯淡”(如策丹)和“迂腐”(如玉福)等粗俗不雅之词谐音(满文无声调)者,亦可改名。

类似情形亦可见于此前,如嘉庆八年(1803)四月初二日赏已革广东布政使常龄蓝翎侍卫,并以其为乌里雅苏台参赞大臣,寻命常龄改名常安。由于同日大学士等曾议奏列圣、庙讳恭避字样,命“于圣祖仁皇帝圣讳下一字,用煜字恭代;世宗宪皇帝圣讳下一字,用祯字恭代”,故疑前述改“常龄”之举,应是避讳嘉庆帝在易州太平峪为己所营造的昌陵(本年工程甫毕,故或已于稍早命名,且准备于十月奉移已去世七年的孝淑皇后入地宫),此因“常龄”的满文恰与昌陵的写法相同。[13]

再者,经查“中国方志库”和“中国谱牒库”,迄清末虽仍偶见有以“圣谟”为名者,但多为一般百姓。至于《清实录》和《清代缙绅录集成》中,[14]在嘉庆初年之前虽可见陶圣谟、王圣谟、闻圣谟、陈圣谟等文武官员,但其后则确未见到名为“圣谟”者,知用此名恐触官场之忌,湖南绥靖镇标中营守备张圣谟即因此于嘉庆十三年(1808)六月奉旨改名为张谟,理由是“‘圣谟’二字岂臣下所可命名”。[15]事实上,此词已逐渐转变成皇帝的专属代称,如科考时即规定“圣天子、皇上、圣主、一人、圣谟、圣鉴……”等用语皆须抬写。[16]也就是说,顺治朝实无避讳制度。

二、论康熙朝无讳例

(一)《时宪历》或《通书》中的“玄”字

又,康熙朝亦尚未发现具体讳例,避御名者或多属自主行为:如天文官吴明炫即自行改名明烜;[17]籍隶内务府包衣的曹寅弟曹宣,也很可能因当差时与皇帝互动的机会较多,且“玄”与“宣”发音甚近,遂主动避嫌名,将其名的满、汉文改成“ciowan”与“荃”,并刻有“曹宣今名荃”一印。[18]

清代的避讳应自雍正帝始严,他在康熙六十一年(1722)十二月(登基后次月)假皇太后之裁定,将其兄弟名中的行字“胤”全改成“允”。[19]雍正元年(1723)十一月更下谕:

古制,凡遇庙讳字样,于本字内但缺一笔,恐未足以伸敬心,昨朕偶阅《时宪历》二月月令内,见圣祖仁皇帝圣讳上一字,不觉感痛。嗣后中外奏章文移,遇圣讳上一字,则写“元”字,遇圣讳下一字,则写“ ”字。[20]

因康熙帝卒于康熙六十一年十一月十三日,而钦天监依例在十月朔颁行翌年《时宪历》,[21]知康熙帝驾崩时应已颁布《大清康熙六十二年岁次癸卯时宪历》并大量刊传。待雍正帝于十一月二十日登基后,监官为应新年号且因癸卯(雍正元年)历还未曾开始使用,故应会从速改雕必要之版(头尾各一叶),并以“大清雍正元年岁次癸卯时宪历”之名重新刊传,今北京故宫博物院图书馆即藏有此年的两种异名历书。[22]而若康熙朝早有讳例,那前引雍正元年谕就应在说明该如何避先帝御名时,亦提及旧律令中有哪些相关规定。[23]

笔者发现中国国家图书馆网站所公布康熙十五、十八、五十三、六十一年官刻的《时宪历》,均不避节候中“玄鸟至”及“玄鸟归”的“玄”字。[24]但私家编纂的《大清康熙五十五年岁次丙申便览全备通书》,“玄武”首字就缺末笔。《大清雍正二年岁次甲辰便览溪口通书》则未避“玄”字,此因其或刻在前一年的十月朔之前不久(以应时效性的需要),[25]而雍正帝于元年十一月才颁布直接涉及讳例的谕旨,内称他在新刻雍正二年《时宪历》的二月月令内,痛心见到“玄鸟至”之节候名,故下令以后凡遇康熙帝名的上一字,均应写成“元”(此为宋代已行用的传统讳例[26]),但一个多月前就大量刊行的《大清雍正二年岁次甲辰便览溪口通书》则已来不及更改。至于国家图书馆所藏的《大清雍正九年岁次辛亥时宪历》,则已明确遵循前旨的规定,改书成“元鸟至”和“元鸟归”(参见图2)。

图2 国家图书馆藏历书或通书中的“玄”字写法[27]

(二)康熙帝御名的表述变化

图3 虞德烨与王文烨两进士人名在明清方志中的写法

康熙朝社会自主避御名,除缺笔外,还有其他各种不同的方式,且同一文本中避与不避的情形常混见。如笔者在核查元至顺元年(1330)状元王文烨以及明隆庆五年(1571)进士虞德烨的材料时(图3),即可从不同朝代叙及其人的方志中,见到“玄烨”末一字的各种避讳形式:缺末笔、改部首(如以“曄”“㒯”替代)、兼用两方式,或以“华”“煜”“煌”“熠”取代,[28]这些“烨”的改字多采用原本就已存在的异体字或音义相近字。其多样性远超过陈垣所谓的“玄烨,以元煜字代”。而即使在雍正元年十一月之后,也不曾皆依新颁讳例统一写成“元”和“𤑼”(事实上,避讳时通常只要不直书原御名之字,即可被接受),更偶可发现少数的漏避(图3)。陈垣以“煜”代“烨”之说,应是在嘉庆八年四月新纂科场条例时始正式规定,此做法在乾隆修《钦定四库全书》时已见,如避写“范晔”为“范煜”,惟该丛书亦屡见将“烨”字缺末笔。[29]

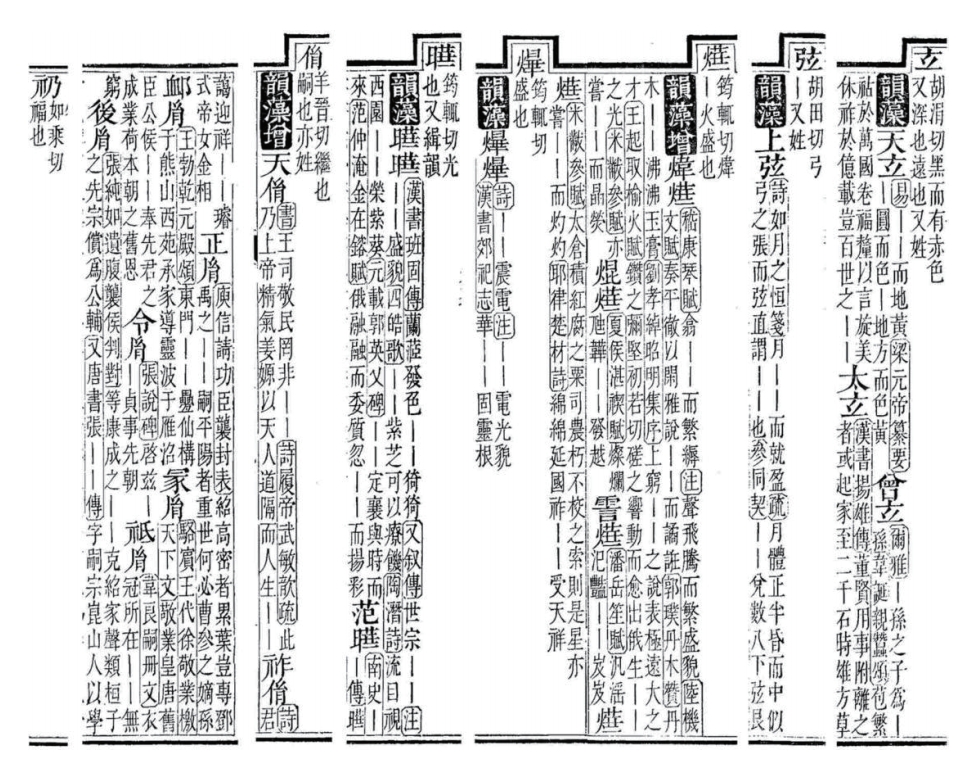

图4 明代以前韵书中涉及康熙帝御名的字

康熙朝的其它方志同样可略见此情状,如康熙九年《永州府志》刻本中有3个“烨”及2个“爗”字,皆未缺笔,但全书的38个“玄”字则均缺末笔。[30]康熙三十四年《河南通志》刻本中共有20个“烨”字及448个“玄”字,仅约57个“玄”以缺末笔的方式敬避。[31]康熙五十二年《安福县志》刻本中有5个“烨”及7个“玄”字,仅5个“玄”字缺末笔。[32]知康熙时人对避讳并不严谨(前引方志皆为地方官主导编纂),故若以之判断年代时应特别小心。

至于陈垣所指清人因避康熙帝御名而改称范晔(字蔚宗)为范蔚宗之说,也与实情不合(图5)。查明末至顺治朝的文献中,即已常见“范蔚宗”之称谓,康熙朝及以后更屡见未缺笔的“范晔”(虽亦有一些缺末笔),此外,同书中亦可见兼用“范晔”“范蔚宗”的情形(如陈继儒在崇祯间出版的《晚香堂集》以及黄叔琳在乾隆十二年所刊刻的《史通训故补》)。事实上,在笔者所见康熙朝的字书或韵书(应较会反映官方的态度)当中,除《御定佩文韵府》康熙刻本外,尚未发现有将“晔”缺笔或改字者(图4)。

王彦坤在其《历代避讳字汇典》中又按:

至《史通·因习篇》:“范晔既移题目于传首,列姓名于卷中,而犹于列传之下,注为《列女》《高隐》等目。”钱氏《养新余录》卷中引之,首句乃作“蔚既移题目于传首”,但称范晔字“蔚宗”之前一字,则割裂矣。[33]

称钱大昕以范晔别字“蔚宗”的前一字来表达敬避御名之意。然此或仅是单纯漏刻了“宗”字,因同叶有一处就以“蔚宗”称呼范晔,而同书另有一处以“范蔚宗”称之,皆未以“蔚”代指“蔚宗”。[34]

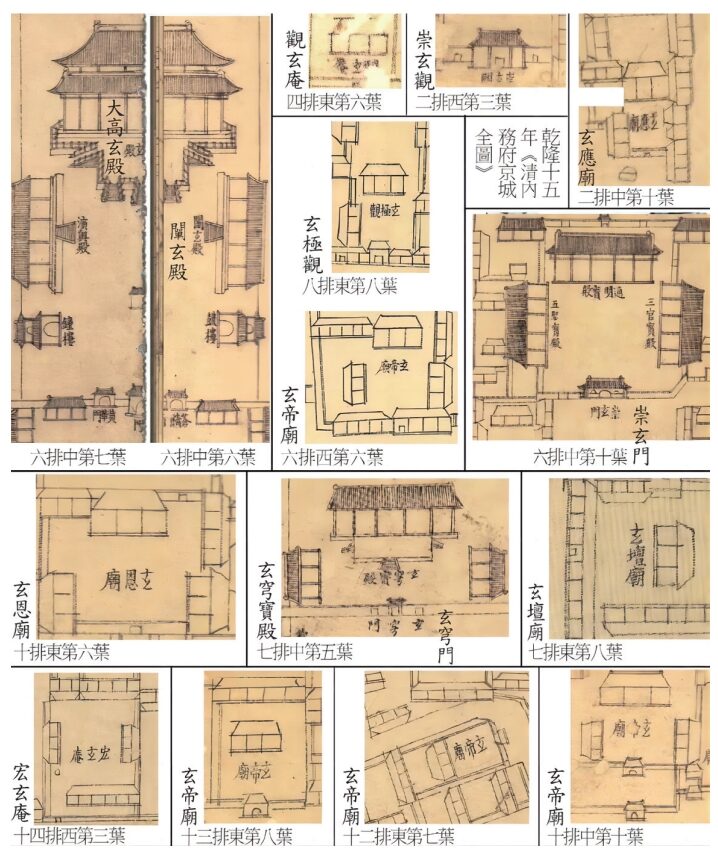

再以位于紫禁城承乾宫东侧的“玄穹宝殿”为例,有称其在康熙时为避帝名而改称“天穹宝殿”,然查康熙《皇城宫殿衙署图》和乾隆十五年《清内务府京城全图》,[35]却发现均记作“玄穹宝殿”,只是后者的“玄”字缺末笔。又,因雍正元年七月至四年六月的内务府造办处活计档中,已数次提及“天穹宝殿”或“天穹殿”之名,且从雍正七年正月《天穹宝殿陈设底档》的档名[36]知“玄穹宝殿”在雍正元年七月之前应已因避讳而改书成“天穹宝殿”,但此并不表示改名就一定发生在康熙帝即位之初。另,由于乾隆《清内务府京城全图》上的十多处“玄”字(如大高玄殿、崇玄门、玄帝庙、宏玄庵等;参见图6),均只缺笔而未改名,知宫中这些很可能是顺治帝兴建或命名的建筑,在口语时并不避康熙帝的御名。而“天穹宝殿”之名虽改,但内廷或仍习惯以旧名“玄穹宝殿”称之。

图5 清代文献中对“范晔”的写法

图6 乾隆《清内务府京城全图》上所出现缺末笔之“玄”字的地名

(三)“玄武门”改名“神武门”的时间

考虑尚未发现清代有记载何时将故宫“玄武门”改名为“神武门”的文献,我们或许得透过大数据仔细梳理相关用例并断出其年代后,才有机会理清此事。由于“玄”字在避讳时常依宋朝的传统改用“元”字,笔者因此透过大数据有系统地查索出现“玄武门”“元武门”或“神武门”的清代文献,并排除许多只是借用“神武挂冠”之典或关涉“玄武门之变”的内容,而限定在实指北京此门者。[37]从各种数据库共检索出十几条材料(图7为其示例),其中出自诗文别集者,多可从其编年体例推判撰写时代。

图7 清初文献中的“玄武门”及“神武门”

现将较重要的几条析探如下:

1.白胤谦《东谷集》中有《春日玄武门同刘宪石先生》,此诗往后数第23首为《哭孙二如总宪二首》,[38]该诗乃悼念卒于顺治六年(1649)且历官都察院左副都御史的孙昌龄,知《春日玄武门同刘宪石先生》应赋于此前。

2.吴达海等纂的《大清律集解附例》共出现10个“玄”字,皆无避讳,且在叙及擅入宫殿门的罪状时,可见“凡擅入皇城午门、东华、西华、玄武门及禁苑者,各杖一百”之律。[39]虽然书首的《御制大清律序》系于顺治三年(1646)五月,但内文至少有十几条律例点明为康熙初年订定的,时间最晚的是《大清律新例》中于康熙三年(1664)三月十二日新增的几条,知此书应在康熙三年或之后不久才完成。另外,此律的文句虽多袭自万历《大明会典》,[40]然因制订清朝第一部法典的工作想必极其严谨,故从其未避讳“玄”字一事,知当时应无讳例(否则,此书的修纂者就是知法犯法)。亦即,紫禁城的北门至少在康熙三年仍名为“玄武门”。在康熙二十九年(1690)序刊的《大清会典》以及雍正三年(1725)内府补订并重刻的《大清律集解附例》中,“玄武门”已被改作“神武门”,[41]且后书不再出现任何“玄”字。

3.起居注馆设立于康熙十年(1671)八月,《清代起居注册》除部分缺佚外,即起自康熙十年九月,迄于宣统二年(1910)十二月。查“书同文古籍数据库”中的“清代历朝起居注合集”,康熙朝未见任何“玄”及“烨”,而“神武门”则有280笔,最早于十一年正月二十四日条两度出现“神武门”之名,[42]知康熙十一年(1672)正月之前应已改名“神武门”。

4.钱澄之《田间诗集》的《煤山》[43]一诗中有“玄武门通一水环,君王遗恨满煤山”句,其前一首为《癸丑上元登白塔寺》,下一首是《正月灯夕后为梁司农催妆》,[44]知《煤山》应赋于康熙十一、十二年之交。

5.王士禛的《带经堂集》收有康熙十七年(1678)闰三月《蒙恩颁赐御书恭纪四首》,由于诗中有“元武门边侍直余,淋漓飞白纪恩初”句,知王士禛或为尊者讳,自行将“玄”字写成了“元”。[45]

6.康熙帝于十七年八月初六日邀大臣观西洋进贡狮子,叶方霭、陈廷敬、张英、高士奇皆有诗记其地点在神武门(图7)。此外,康熙二十四年(1685)顾汧的《景山侍宴》、[46]三十二年(1693)揆叙的《咏门神次查夫子韵》、五十二年(1713)魏荔彤的《水潮口登舟晚行忆京师》、陈鹏年年谱中五十九年(1720)的地震记事,皆出现“神武门”一词,且王熙自撰年谱亦记二十四年闰七月二十二日“上巡幸边外出神武门”,知在康熙十七年八月之前此门已改名。

综前所述,“玄武门”改名“神武门”很可能发生在康熙三年至十一年之间。

图8 顾景星《白茅堂集》康熙间刻本中“玄”字的表述

但“玄武门”或“元武门”之名应至十七、十八年仍有人使用,如顾景星《白茅堂集》中赋于康熙十八年(1679)的《万岁山》(景山或煤山之别名),即见“禁城朝日敞曈昽,元武门前望郁葱”句(图7)。[47]顾氏是在此年正月才应博学鸿儒诏抵京,故或还不太习惯新称谓,遂仍在诗中使用旧名,只是将“玄”字避改成“元”。由于《白茅堂集》康熙刻本有逾百处出现“玄”字,全都以各种方式敬避御名:大多缺末笔,但亦可见改“玄”为“元”,或刻作“”(形似“玄”,但未缺笔)的情形(图8),且同一名词(如“郑玄”“玄武”“玄鸟”“玄冥”“玄龟”等)的避讳之法常不一致,此应只是临文的随性选择。至于叶方霭、陈廷敬、张英、高士奇等人在十七年八月观西洋贡狮时,所赋诗中何以全记地点为“神武门”?则或因这些皆为臣僚奉皇帝之命所作的应制诗,带有浓厚的官方色彩,当然会特别注意使用已正式更改的新名。

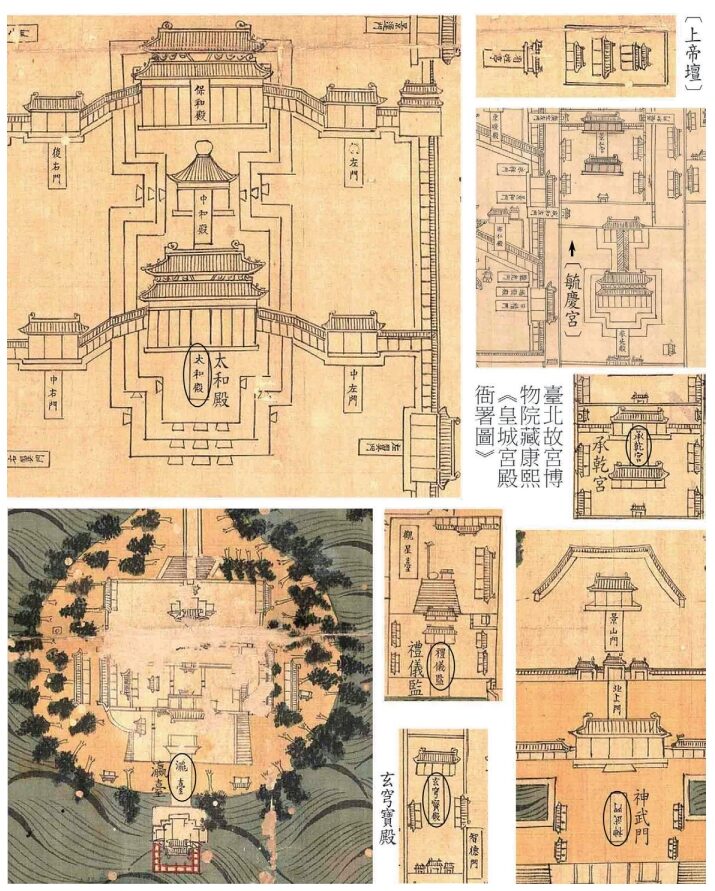

图9 《皇城宫殿衙署图》上的部分建筑

另,台北故宫博物院所藏的《皇城宫殿衙署图》是清代现存最早勾勒北京皇城建筑布局的舆图,先前学界对其绘制时间的判断迄无共识,但均约落在顺治十几年至康熙二十几年间(见后文)。值得注意的是,由于图上明确记载宫后门为“神武门”(图9右下),这对我们判断“玄武门”何时改名一事相当关键,有必要深入探索。

刘敦桢在考核《皇城宫殿衙署图》上的建筑后,因发现未标注景山官学(康熙二十四年设)、奉宸苑(康熙二十五年设)、文书馆(康熙二十九年设)、造办处(康熙三十年设),故他推估此图应成于康熙中叶以前。又因未见康熙十八年建成的毓庆宫(图9),他疑该图所示或更在此前。[48]

近年王子林因康熙二十二年(1683)才开工重建的文华殿、启祥宫、咸福宫(后两者属今所谓的西六宫),以及二十五年(1686)重建成的延禧宫、永和宫、景阳宫(属东六宫),[49]俱未见于《皇城宫殿衙署图》,故以绘制时间在康熙二十二年之前。[50]李燮平则指出《皇城宫殿衙署图》中可见建于顺治十四年(1657)的上帝坛,因他认为该坛废于十八年(1661)正月十三日,故主张此图可能画于两者之间。然康熙帝应不至于甫即位(正月初九日)四天就急着下令将其父兴建才三年多的祭祀场所拆毁。据《清实录》的记载,当时只是将上帝坛“罢祭”,改循“冬至祀天于南郊”之更隆重的古礼,故其名称应仍有机会被保留在图中。[51]

王其亨及张凤梧在审视《皇城宫殿衙署图》与《清内务府京城全图》(乾隆十五年绘制)的异同,并进一步对照相关文献后,另有新发现:

1.康熙十八年十二月初三日太和殿遭祝融焚毁,皇帝因此下诏罪己,但《皇城宫殿衙署图》上太和殿连同两翼的抄手斜廊赫然皆在(图9)。

2.满文《内务府杂录档》详记康熙十六年(1677)四月十二日承乾宫抱厦油饰核销事,[52]然《皇城宫殿衙署图》中的承乾宫并无抱厦(图9),《清内务府京城全图》上则明显可见。

3.《皇城宫殿衙署图》并未反映造园大师张然自康熙十七年起整建瀛台与淑清院的新貌。

二人以《皇城宫殿衙署图》的纪实性颇强,应是典制的重要载体,故主张绘制时间当在康熙八年(1669)十一月太和殿、乾清宫修造完成前后。[53]然此图是为配合竣工所绘的假说,纯属主观臆测,并无任何文献支撑。亦即,根据前述自刘敦桢以来史事与图示间的对比考证,我们目前仅可推知《皇城宫殿衙署图》的绘制下限在康熙十六、十七年左右。[54]

又,查索“书同文古籍数据库”中的“韩使燕行录”,发现朝鲜使节对此门的称谓并不一致,写成“玄武门”者有金昌业《老稼斋燕行录》(康熙五十一年,1712)、金士龙《燕行录》(乾隆五十六年,1791)、金正中《燕行录》(乾隆五十八年,1793)、徐有闻《戊午燕录》(嘉庆二年,1797)、徐长辅《蓟山纪程》(嘉庆八年,1803)等,写成“神武门”者有崔德中《燕行录》(康熙五十一年)、黄晸《癸卯燕行录》(雍正元年)、朴趾源《热河日记》(乾隆十六年,1751)、洪大容《湛轩燕记》(乾隆三十年,1765)、李𡊠《燕行记事》(乾隆四十二年,1777)、李在学《燕行记事》(乾隆五十八年)、徐长辅《蓟山纪程》(嘉庆八年)等。其中《蓟山纪程》更兼用两名,知改名“神武门”后,长期仍有许多人以旧名“玄武门”称呼,惟在书写时,则以缺笔敬讳。

图10 康熙朝字书或韵书中对御名的写法

图11 康熙五十年《佩文韵府》内府刻本对御名及东宫名的写法

在前述的新认知之下,我们或许还应爬梳一下当时较普及的字书或韵书,尤其是官方色彩较重的文本,因顺、康两朝如颁有讳例,这些出版物应会严格执行才对。拜近年一些中文古籍收藏单位开放政策的泽惠,大量文献以及不同版本开始可在网上查阅,笔者发现由张玉书等奉敕编纂的《康熙字典》(康熙五十五年刊本),皆以缺末笔的方式敬避“玄”“烨”二字,且注明其为“御名”,但对顺治帝福临之名则否。又,《广韵》(康熙六年刊本)、《字学正本》(康熙八年刊本)、《谐声品字笺》(康熙十六年刊本)等民间出版物,则完全未考虑避讳。倒是曹寅于康熙四十五年(1706)在扬州使院重刻宋代丁度的《集韵》一书时,缺笔及不缺笔的“玄”均见,但“烨”“晔”则无避讳(图10)。

至于曹寅等奉敕编纂的《御定佩文韵府》内府康熙刻本(哈佛燕京图书馆藏),“玄”“烨”“晔”“胤”字皆缺末笔,“㷸”“礽”则未避(图11)。惟同书乾隆朝的文渊阁四库钞本中,则有“披以玄黄”等六个“玄”字、“土田封后胤”等二个“胤”字,以及十个“范晔”的“晔”字漏缺末笔。由于康熙帝与曹寅的主奴关系十分密切,[55]但同属曹寅编印的《集韵》和《御定佩文韵府》,避讳与否的情形却不一,知当时律令上应无相关规定。此外,在讳法已颁的时代,即使是官书,有时亦难免出现漏避。

(四)朝鲜肃宗改立侧室张氏为妃事

虽然大量实例均显示康熙朝并未严避御名,但当时是否已有相关法令,只不过因罕有人遵守以致形同具文?专治避讳学的卞仁海在《清圣祖实录》中发现当时似乎存有讳例,此因康熙二十九年八月二十四日条有云:

朝鲜国王李焞遵旨回奏,前请封侧室张氏疏内有应避讳字样,不行避讳,又称“德冠后宫”,实属违例,惟候严加处分。得旨:李焞着从宽免议。[56]

朝鲜国王即以奏文中未避讳而遭斥责。

《朝鲜王朝实录》记肃宗李焞于十五年(康熙二十八年,1689)正月十五日以昭仪张氏(十四年十月生庶长子,因是独子,翌年正月初十日被赐号“元子”,康熙五十九年继位为景宗)为禧嫔。五月十三日更晋升为王妃,且告宗庙、社稷。八月肃宗遣使赴清,陈奏其废继妃闵氏并改立张氏的原因,《同文汇考》记其奏文曰:

朝鲜国王臣姓讳谨奏,为请册立继室事。缘臣德薄不克刑家,废室闵氏(四字缺),有难主壸。敢将废黜等因,仰渎宸听。苹蘩不可无主,内职不可久旷。副室张氏系出令家,德冠后宫,且生胤子。母以子贵,礼合进位。伏乞皇上,特命该部,诞降诰命、冠服,使小邦臣民获睹宠光,不胜幸甚。除颙俟庆赖外,缘系请册立继室事理云云。康熙二十八年八月十九日。[57]

《朝鲜王朝实录》亦录有主要文字,知所缺四字应为“失德滋甚”。

康熙二十八年十二月十九日,返国的朝鲜奏请使报称:“清人以奏文中‘后宫’二字,谓诸侯不当用,且有‘玄’字,犯其所讳,颇责之。”先前十月三十日的《康熙起居注》则记清帝在接见朝鲜使臣后,曾问讯大学士伊桑阿曰:“此奏表内称伊室为‘后宫’,且遇皇太子名亦不避讳,于例可否?”伊桑阿答称:“外藩将伊室称为‘后宫’,非礼;不避皇太子名,尤属不合。”遂谕旨命将“表内违式之处”议查具奏。[58]领议政的朝鲜大臣权大运在回应肃宗的问询时称:“天子诸侯之嫔御皆称‘后宫’,不知其为违礼,犯讳固有失,可以此为答。”知清廷的不满主要有二:一是以朝鲜国王之妃不应称“后宫”,[59]二是认为奏文中的“胤”字应避皇太子名讳。

但清廷对犯讳的内容似未详告,以致朝鲜使臣误认是未避“玄”字。此应只可能指奏文内抨击废妃“失德滋甚”中的“滋”字(图12),[60]因该字常作“”,亦即,将部首之外的部件写成两个并排的“玄”。查历代的字书或韵书,该部件有三种写法:玄部的“玆”、艸部的“兹”、八部的“兹”,其中后两者多被视为异体字。[61]李焞的正式奏文原或书作“失德甚”,《同文汇考》所录文字之所以缺此四字,则因朝鲜以为其中的“玄”字犯讳。

经查《集韵》的宋刊本,发现“玄”字虽因避宋代始祖赵玄朗之名而缺末笔,但“玆”与“”字却均无缺笔。至于明刻的《四声篇海》,不仅“玄”字未缺笔,且书中只见“滋”,而无“

”。此外,康熙六年《广韵》以及康熙八年《字学正本》均未避“玄”字;康熙十六年《谐声品字笺》中的“玄”字,有的缺笔,有的不缺;康熙四十五年《集韵》亦作“玆”“”。知即使在李焞改立王妃的当下,中国亦少有人于写“”时,以缺两“玄”字末笔的方式敬避帝名(参见图10)。[62]

更有甚者,康熙朝亦无避皇太子胤礽(末字音“成”,满语音为“ceng”;十四年册封,四十七年废,四十八年复立,五十一年再废)名讳的规定,尤其,“胤”是玄烨诸子共同的行字,故在康熙朝的文本中不难见到未讳的情形(如图13)。然因胤礽担任储君的三十多年间享有极高地位,不仅其服饰、仪仗、器用多与皇帝的规格相差无几,且每年逢万寿节、冬至、元旦及皇太子千秋节,诸王、贝勒、文武大臣除向皇帝行三跪九叩大礼外,还要再赴东宫向皇太子行二跪六叩礼,[63]故时人亦有主动避其名讳的情形,清初词学大家纳兰成德即因此将己名的满文(音cengde)改为(音singde)。[64]又,康熙二十年(1681)以举人知麟游县的费纬礽,或在出仕前亦自行改名为纬祹(图13)。[65]

图12 朝鲜肃宗请封侧室张氏之史料

图13 康熙朝文本中对“胤”和“礽”的写法

敬避皇太子胤礽名讳的康熙时人有将其行字“胤”(起笔作撇,末笔为一竖曲钩)改用俗字或异体字:如在起笔上加一撇或改成“彳”,或将末笔上加一撇;也有略去起笔、缺避末笔或略去末笔曲钩者(图13及14);[66]亦有将“胤”的异体字“”删去两旁,以“育”代之者(见后文)。至于“礽”字,则可见改用“仍”字,或将部首“礻”缺笔改成“”,或使用俗体的“

”(图13及15;两字皆未见于一般之异体字字典)。[67]

但应否避东宫名讳并无律令规范,两广总督金光祖于康熙三十六年(1697)纂修的《广东通志》即不曾避“胤”,甚至在记牛肚湾巡检司邹胤礽时,亦未将“胤礽”二字避改。[68]清代文献记天启年间知电白县的“吕胤礽”时,也可见改“胤”为“允”“印”,或干脆删去“胤”字变成单名,或改“礽”为“仍”的各种写法(图15)。又,朝鲜肃宗即使因康熙二十八年立妃奏文中未避清讳而遭切责,但他在三十八年仍封次子李昑(1694—1776)为延礽君,[69]此与当时皇太子胤礽之名犯重一字。此外,康熙十六年刊刻的《谐声品字笺》、四十三年(1704)的《广韵》以及四十五年扬州使院重刻的《集韵》等书,虽均出版于胤礽任皇太子期间,但亦未改易“礽”字或将之缺笔。

图14 顺治朝刊刻方志中对“胤”的写法

肃宗十六年(康熙二十九年,1690)正月二十一日清使宣张氏诰命,然因肃宗得为十四年八月病卒的曾祖母庄烈王后守孝二十七个月,故至十六年十月二十二日始正式为张氏行册立王妃礼,而肃宗在册文中仍称她“德冠后宫……母以子贵”,还数度用“兹”字,只不过删去原奏文中的“且生胤子”句,以避用东宫名讳的首字“胤”(图12)。[70]

图15 文献中对余姚举人吕胤礽的各种写法

康熙帝应非不满朝鲜国王黜弃正嫡,并改以侧室为妻之举,其在乎的主要是藩属国对“事大之礼”敬谨与否。此一态度屡见于《同文汇考》,如该书在此前即记有不少类似之事:[71]

1.肃宗四年所上的冬至贺表内未讳“玄”字,因“应行回避字样,不行回避”,本该罚款五千两,但于五年正月获“从宽免罚”。[72]

2.肃宗五年因前事获宽免而进笺谢恩,笺内却将“谢”字讹写成“贺”,肃宗因此于七月特别遣使赍方物至北京谢罪,也进献礼物给太皇太后及皇太子。

3.肃宗七年二月因有民众“违禁越江取木皮做绳”,朝鲜国王因此遭康熙帝罚银一万两,后虽获宽免,但他在九月所上谢恩表内的述旨,称“奉旨朝鲜国王着减罚银一万两”,清廷以原奉之旨是“李焞着从宽免罚”,两者文字甚为不符(“减”“免”二字的层次亦不同,后者表示全数豁除),且谓述旨不应不将姓名写出,故裁罚银五千两。

4.肃宗十一年三月因谢祭笺内误用“哀诏”及“敝藩”等字,又上咨文及方物谢罪。

前述朝鲜肃宗遭责奏文中不该称其妃为“后宫”且未避讳的事件,初亦裁罚五千两银。朝鲜因此回奏曰:

小邦凡于事大之礼靡不尽心,而至于咨奏文字尤加谨焉,别设一司,慎简乃僚,俾掌其事,每当使行,前期撰出,臣僚齐会,再三查准,逮至拜表之日,更查于慕华馆,少无差谬,然后始敢封进。今此奏文中以字应回避,又称“德冠后宫”,俱属违例,礼部有罚银之议,而不料圣明反下明白回奏之命,臣始焉惊惶,继而感激,有以见皇上明见万里,无微不烛,开小邦自暴之路也![73]

指称该国极其小心地处理与清朝的关系,还设立了专门单位负责。情理上,如确存在相关讳例,朝鲜官员不可能不知且不注意。故疑当时应无具文的规定,[74]但清廷或希望朝鲜能主动透过最敬谨的避讳以表达对宗主国的尊崇,而此不仅包括御名,还有皇太子的名讳。且即使清初不曾颁有正式律令,康熙帝仍可辩称此为中土无需成文的礼法。亦即,朝鲜改妃一事并不能用来论证当时已颁有讳例。

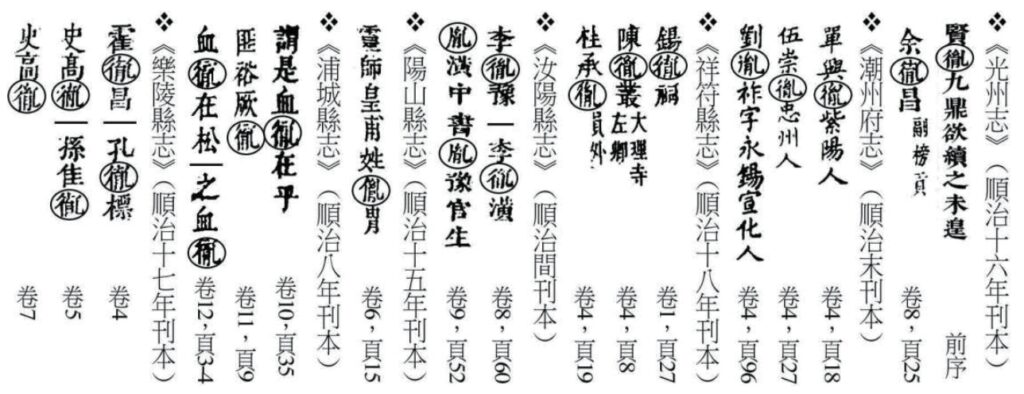

(五)朱元胤曾否因避东宫名讳而改名

周广业(1730—1798)的《经史避名汇考》中有一卷专论皇太子名该否避讳,[75]指历代对此的看法不一,因太子虽为未来国君,但他亦为臣子,地位尚不确定。该书点出万历四十四年(1616)进士林日瑞初名烺,以避东宫慈烺(1629—1644;崇祯帝嫡长子,谥号献愍太子)讳改名,兵部主客司主事贺烺亦在崇祯二年(1629)改名世寿;然光宗常洛为太子时,洛阳县与洛南县之名则皆未改。周氏并称:

悼怀太子慈焴,熹宗第二子,《明史》不详赠年。《熹宗纪》天启三年八月、五年十月俱书“皇子生”,而不名。《太平县志》:朱元育,原名避东宫讳,故删其两旁曰育,字长孺,崇正辛酉举人,入本朝仕兵曹主事。

指朱长孺因避明熹宗东宫朱慈焴之讳改名为“元育”,但其原名(周广业或认为是“元焴”)的第二字如何可在删去两旁后变成“育”,就令人一头雾水。

从相关方志可发现,朱氏为浙江台州太平县人,崇祯六年中举,顺治十七年至康熙二年间知武强县,迁兵部主事,未到任即卒。然若他真于明末因避讳东宫朱慈焴而改名“元育”,那为何在顺治七年所撰的《重修王静学先生忠节祠记》,仍末署“邑后学朱元胤(缺末笔)长孺甫敬题”,且《顺治十八年缙绅册》及康熙朝以后出版的《浙江通志》《台州府志》《武强县志》,几乎皆名其为元允或元胤(“胤”字有将起笔略去,或将起笔改成“彳”,或缺末笔),知其原名元胤,末一字写成“允”或前文所提到的各种改笔,应多属避讳所致(参见图16)。[76]

图16 文献中有关朱元胤的叙述

《明史》记天启皇帝有三子,称:

怀冲太子慈然,熹宗第一子。悼怀太子慈焴,熹宗第二子。献怀太子慈炅,熹宗第三子;与怀冲、悼怀皆殇。[77]

因诸子都在一两岁就夭折(其太子封号皆为追谥),故天启帝驾崩后,皇位就不得不传给其弟朱由检。由于慈焴在世时并未被立嗣,疑当时还只是白衣的朱元胤不太可能会因避讳此年幼皇子而改名。此外,胤礽在康熙十四年正位东宫,其时朱氏早已逝世十多年,知朱元胤也不可能因避康熙朝东宫胤礽之讳而自行改名为“元育”。

迄今文献中可查到的另一处“朱元育”是在乾隆元年的《敕修浙江通志》,记其撰有《易经手授》,[78]并注明是根据《太平县志》,然该通志在胪列举人名单时,仍称其名为“朱元允”,知“允”或“育”乃“胤”字的不同讳改。鉴于在胤礽被立为东宫之前,明清方志中即有将“胤”写成“”(图14;此字未见于一般之异体字字典)者,[79]删其两旁即成朱元育名中末字的“育”。

国家图书馆藏康熙《太平县志》的编纂者显然是在看到时人将朱氏之名的末一字“胤”写成“育”,遂误此乃朱氏因避慈焴名自行所改(当时朱氏已过世约二十年)。[80]其实,文本中出现的“朱元育”,应只是书写者在敬避“胤礽”的首字时,将“胤”的异体字“”删去两旁所致。浸淫避讳学既深且广的周广业,或不知“胤”可写成“”,且过度联想到名字偏旁有“育”字的明朝悼怀太子慈焴(一两岁夭折后始追谥为太子),乃曲解了《太平县志》以“朱元育,原名避东宫讳,故删其两傍曰育”之说。

结 语

本文充分利用大数据时代的研究环境,在努力提出论理明晰的问题后,即尝试竭泽而渔地爬疏历史语境里的相关实例,以辨正成说或论证新说。综前所述,先前学界有关清初避讳的认知多有待商榷,如误以不太重视避讳的顺治朝,对帝名“福临”仍有“二名不偏讳”之规定,且误认康熙继位以后,因避御名旋改玄武门为神武门,并改称范晔为范蔚宗。其实,清初并无具体讳例:顺治朝甚至对“福临”二字连用,都无需敬避;康熙朝对御名“玄烨”的缺笔或避字(出现颇多不同做法),则多属个案(如康熙三年至十一年间“玄武门”的改名)或个人的自主行为(如吴明炫、曹宣的改名),官方迄未见明确律令。故若一清代文本避“玄”或“烨”时,我们虽可判断应成于康熙朝或之后,但若未避,并不能就此得出是成于康熙帝登基之前,只可说原则上应不晚于雍正元年十一月初九日清廷对一般臣民所颁布的第一个讳例。

然而社会对讳例的遵循,通常还需一段适应期,只不过性质愈官方的文本(如奏折、官书等)或场合(如科考),想必就愈严谨,[81]详细状况恐需学界进一步深究。经翻查“中国方志库”内共65种雍正朝刊刻的方志,即可发现在326个“玄”字当中,有108个不避讳(约占1/3)。许多文本是有时避、有时不避。雍正二年的《归善县志》(“玄”字共40个)、六年的《重修陕西乾州志》(11个)、十年的《平谷县志》(5个)和十三年的《巢县志》(6个),更是几乎全书未缺改“玄”字,此一现象超乎迄今所有避讳学界的知识经验,应将促使文史学科重新反思传统上对以避讳断代一事的认知。

此外,程云等在雍正八年修纂之《兴县志》(书内增补之记事最晚至乾隆十四年)的5个“玄”字亦全未缺笔。又,此志未见“胤”“禛”二字,且将35个“崇祯”全刻作“崇正”,明显敬避当朝皇帝御名。由于此书之大总裁包含雍正五年至乾隆五年任山西巡抚的觉罗石麟、雍正七至十年提督山西学政的翰林院侍读朱曙荪,编辑则有雍正四至七年担任国子监祭酒的孙嘉淦,从这些官员的身份地位,知当时对前朝帝名应未严避。

再查“中国方志库”的共503种乾隆朝方志刻本,发现在2,437个“玄”字当中,有322个不避讳(约占13%),知漏避的情形不难见到。但整本书大部分未避“玄”字者,仅发现乾隆十六年的《永宁县志》(7个皆未避)及二十年的《泸溪县志》(15个未避,1个缺末笔)等少数几本。综前所论,讳例的颁布时间显然不能作为断代的绝对界线。

至于“玄”字的避讳,虽最常见缺末笔的形式,但在雍正朝志书中亦零星出现缺首笔者,然因其数量不多,故初未能判断是否为制作雕版时的不慎失误。惟笔者在乾隆九年(1744)《上饶县志》的27个“玄”字当中,发现有17个缺首笔,8个缺末笔,2个未避;乾隆二年(1737)《宁州志》的19个“玄”字当中,缺首笔者14个,缺末笔5个;又,乾隆二十八年(1763)《滇黔志略》的13个“玄”字当中,更可见10个缺首笔及末笔,其余3个缺末笔。知缺首笔以及同时缺首末笔的“玄”字,亦均为避讳的表现方式(图17),而此两种先前不太为人知的字,也展现了中国古代社会避讳的多样性。

图17 文献中缺首笔、末笔以及首末笔皆缺的“玄”字

前述之崭新认知对古书版本鉴定应产生重要影响。如以哈佛大学所藏由烟霞逸士(应即被称为“阳直介符刘先生”的刘璋)编次的小说《巧联珠》为例,其前序署“癸卯槐夏”,由于全书不讳“玄”,先前学界遂以其成书及刊刻当在顺治朝或康熙初期,进而推断此“癸卯”当是康熙二年。然因刘璋为康熙三十五年(1696)举人,雍正元年“年将耳顺”时始获授深泽县令,故有称“刘璋为此书作者说恐难以成立”。[82]惟据本文的讨论,知清讳在雍正元年夏尚未严订,亦即,不避“玄”字的《巧联珠》很可能序刊于雍正元年癸卯岁,此与刘璋的生活时代即无矛盾。

刘璋(又号烟霞散人、樵云山人)的另一本小说《飞花艳想》,因“玄”字皆不缺笔,且作者自序系于“岁在己酉(康熙八年或雍正七年)菊月未望”,故同样被晚近学者质疑刘氏不是该书的创编者。此事也该被重新考虑,由于雍正朝中晚期的文本仍屡可见未避“玄”字的情形(图18),知刘璋在雍正七年序刊《飞花艳想》确属可能。[83]

图18 雍、乾方志中未避讳的“玄”字

此外,笔者在此文中也对前人的一些误解加以厘正,或对不解之处提出合理解释:如先前不知顺治(实为嘉庆)帝为何命臣民如有“以景字、泰字命名,而下一字系龄、林等字”者,或指原名为“策丹、玉福”者,可更名;又,嘉庆帝何以命常龄改名常安;另,浙江太平县人朱元育名中的末字,是因避康熙帝东宫名之首字“”(“胤”之异体字)而删其两旁所致,而非周广业所认为是避天启帝东宫朱慈焴的名讳。

拙文中亦有不少篇幅聚焦在清朝唯一被公开册立却又两度遭废黜的皇太子胤礽,虽然康熙朝并未颁布敬避东宫名讳的律令,但当时社会仍有人将其视同御名,主动以各种方式避改。且康熙帝还曾为使藩属国对“事大之礼”应更加敬谨,切责朝鲜肃宗的奏文未避胤礽名。亦即,清代文本中以缺笔方式避讳的“胤”字,并非起自雍正帝胤禛的登基,而是出现在胤礽被册立东宫期间,但此应多属自主行为。

表1 清初讳字与断代的关系

至于清代文本中所出现“玄”“烨”“胤”“礽”等字的各种变体是否与避讳相关?以避讳断代的效力究竟可达到何种程度(表1)?笔者在此文也尝试借助大数据的新环境做了较前人更深入且全面的探讨。换言之,避讳有时虽会使用俗体或异体字,但若出现此种用字,则并不一定属避讳,惟缺笔就较有可能是敬避所致。又,一文本的断代应最好能整体考虑所有相关讳字的情形,以了解当事人是否谨守讳例,而非仅根据一字的呈现方式就径行得出结论。[84]再者,欲鉴定古籍版本的年代,讳字的避否加上相关讳法的颁布时间,只能提供概略的上下限,此因讳法深入社会往往需要一段不算短的倡导期或适应期(如雍、乾方志中即仍偶可见未避讳的“玄”字;图18),且对当朝皇帝名的敬避通常比较严谨,故我们最好还要从版式、纸墨、字体等方面综合考虑,不然就很容易犯下错误。

图20 康熙朝方志中的缺笔“胤”字乃避东宫讳之推理流程

以陈垣为首的前辈学者们,勾勒出以避讳进行考证的各种可能途径,使其成为历史学断代研究中的重要手段,[85]但由于先前能够轻易经眼或可全文检索的文献均相当有限,遂因不易掌握历史语境里如何敬避或是否敬避的大量实例,以致此领域的研究长期遭逢瓶颈,连一些基本认知也屡现误区。[86]然而,近十几年来风起云涌的大型文史数据库、e时代的崭新研究思维(如图20所示),[87]以及各大图书馆在网上所公开的海量文献,都为拓展避讳学的学术深度与广度提供了前所未见的机遇。[88]我们不仅有机会且有必要站上前人的肩膀,一起为避讳学的完善做出贡献。

Researching Taboo Characters in the Age of Big Data: Case Studies from the Early Qing Dynasty

Yi-Long Huang

Abstract: This paper introduces how digital research methods (e-textual research) shed new light on taboo characters and challenge pre-existing scholarship on this subject. Many commonly recognized tabooing examples from the early Qing—such as banning characters fu and lin in conjunction in respect of Shunzhi emperor and changing Xuanwu to Shenwu Gate as soon as Kangxi emperor ascended to the throne—are inaccurate knowledge based on insufficient data. Such difficulty can now be rectified by digital research methods.

This study reveals that the Qing regime did not establish explicit tabooing regulations until the early Yongzhen period. The earliest evidence dates to the ninth day of the eleventh month in the first year of Yongzhen reign. But taboo regulations were not fully enforced overnight. Prior to this, tabooing practices were unregulated and highly inconsistent. During the Kangxi period, some people avoided the emperor’s (Xuanye) and the heir apparent’s names (Yingchen) by altering the strokes of the characters or using an alternative character. But the authors chose to do so of their own volition. On the other hand, Kangxi condemned the Joseon King Sukjong for not observing naming taboo in his memorial to the Qing. While taboo character regulations were not in place yet, the emperor did so to establish his authority and superiority towards the vassal state.

Given the complexity and ambiguity of tabooing practices during the early Qing period, I argue that taboo characters should not be used as sole evidence for dating. Furthermore, this paper highlights the extraordinary opportunity e-textual research provides for research in taboo characters.

Keywords: Taboo Characters; Xuanwu Gate; Shenwu Gate; Big Data; E-textual Research

(编辑:许可)

注释:

感谢北京大学高树伟、新竹清华大学吴国圣、台湾“中研院”孔令伟及蔡岚婷四位学友所提供的宝贵意见或协助。

[1]郭正域:《皇明典礼志》卷19,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年影印万历四十一年刊本,第2—3页。

[2]陈垣:《史讳举例》,北京:励耘书屋,1933年,第108—109页。

[3]杜家骥:《杜家骥讲清代制度》,天津:天津古籍出版社,2014年,第297页。

[4]李致忠:《古书版本鉴定(重订本)》,北京:北京联合出版公司,2021年,第288页。

[5]例如,王建:《中国古代避讳小史》,北京:中国长安出版社,2015年,第285—288页。

[6]《古本小说集成》编辑委员会:《古本小说集成提要》,上海:上海古籍出版社,2018年,第83—84、第86、第221—222、第226、第372—373页。

[7]黄一农:《两头蛇:明末清初的第一代天主教徒》,台湾新竹:清华大学出版社,2014年,第266—267页。

[8]“中国方志库”,访问网址:http://er07.com/home/pro_87.html。

[9]惜因“中国方志库”将改笔、增笔或缺笔的讳字与原字视为一同,无法分别搜寻,故研究时往往得逐条细究图档,而图文件的分辨率有时不够高,就导致判断不易。但此一研究环境所能达到的效率,已是传统学者无法想象或望其项背。

[10]杨珍:《顺治朝满文档案札记》,《满语研究》2015年第1期。

[11]王建:《中国古代避讳小史》,第285—286页;另见:徐珂:《清稗类钞》,北京:中华书局,1984年,第5册,第2149页。

[12]其主要文句几同。参见《清仁宗实录》卷130、卷197,北京:中华书局,1986年,第618—619、第762页。

[13]《清仁宗实录》卷110,第479页;《清仁宗实录》卷116,第543页。

[14]清华大学图书馆、科技史暨古文献研究所编纂的《清代缙绅录集成》(郑州:大象出版社,2008年)内容可在爱如生的“中国谱牒库”检索。

[15]《清仁宗实录》卷197,第618—619页。

[16]张仰山编:《重校临文便览·抬头字样》,光绪十二年刊本。

[17]《清史稿》误吴明烜、吴明炫为两兄弟。参见黄一农:《吴明炫与吴明烜:清初与西法相抗争的一对回回天文家兄弟?》,《大陆杂志》1992年第4期。

[18]有以曹宣之“宣”字(尖音siowan)不可能因避康熙帝御讳“玄”字(团音hiowan)而改名为“荃”,否则以其兄曹寅与康熙帝间的亲近互动,应不敢违制自号“荔轩”而不避发音相同的“轩”字(团音hiowan)。然因当时并无讳法,且避讳不一定得严遵音韵学上的发音是否相同,而嫌名的采认更常有主观的成分在。参见黄一农:《曹雪芹的家族印记》,台湾新竹:清华大学出版社,2022年,第362—363页;罗盛吉:《清朝满文避讳漫议》,《满语研究》2014年第2期。

[19]《清世宗实录》卷2,第62页。

[20]《清世宗实录》卷13,第233—234页。

[21]允禄等:《大清会典》卷61,《近代中国史料丛刊三编》,台北:文海出版社,2019年影印雍正十年序刊本,第6页。

[22]春花:《论清代颁行历“时刻表”内的地名特点》,《明清论丛(第十五辑)》,北京:故宫出版社,2015年,第447—458页。

[23]如咸丰四年改易道光帝旻宁的讳法时,即称“嗣后凡遇宣宗成皇帝庙讳,缺笔写作‘寕’者,悉改写作‘寧’”。参见昆冈等修、刘启端等:《钦定大清会典事例》卷344,《续修四库全书》,上海:上海古籍出版社,2002年影印光绪二十五年石印本,第15页。

[24]中国传统历法将一年划分为二十四气,以十二个节气和十二个中气相间排列,每气又有三候。二月中气为春分,有玄鸟至、雷乃发声、始电三候,八月节气为白露,有鸿雁来、玄鸟归、群鸟养羞三候。

[25]雍正五年的《宫中档奏折》称当时苏、松地方有私印《溪口全书》者,“公然于朝廷未曾颁历之先,各处呈送”,因内容“便于算命选日”,故四处“沿门送书求赏”(台北故宫博物院,文献编号402014279);黄一农:《制天命而用:星占、术数与中国古代社会》,成都:四川人民出版社,2018年,第291—323页。

[26]“玄”字之避讳早在宋真宗时就已出现,当时追尊其始祖赵玄朗,并因此改避“玄”字为“元”。参见李攸:《宋朝事实》卷7,纪昀、永瑢等:《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1935年,第11—12页。

[27]图中下栏序号4、序号6下文字均为“玄鳥歸”。

[28]丁度等:《集韵》(中国国家图书馆藏宋刊本);文儒等:《四声篇海》(台北故宫博物院藏明刊本);司马光等:《类篇》(台北故宫博物院藏景钞宋刊本)。

[29]《清仁宗实录》卷110,第479页。

[30]刘道著修,钱邦芑纂:《永州府志》,《日本藏中国罕见地方志丛刊》,北京:书目文献出版社,1985年影印康熙九年刊本。

[31]顾汧修,张沐纂:《河南通志》,康熙三十四年刊本。

[32]黄宽等修,王谦言等纂:《安福县志》,《国家图书馆藏地方志珍本丛刊》,天津:天津古籍出版社,2016年影印康熙五十二年刊本。

[33]王彦坤:《历代避讳字汇典》,北京:中华书局,2009年,第331页。

[34]钱大昕:《十驾斋养新余录》卷中,《续修四库全书》,2002年影印嘉庆间刊本,第1、第11页。虽然传统尊称他人时,亦有仅取用名号的首字,但后皆加一单字的敬词(如号东坡居士的苏轼被称“坡公”,号外庐的侯兆麟被称“外老”),而罕见只以名号中之一字径称古人者。

[35]中国第一历史档案馆、故宫博物院编:《清乾隆内府绘制京城全图》,北京:紫禁城出版社,2009年。

[36]王子林:《天穹宝殿考》,《故宫学刊(第十三辑)》,北京:故宫出版社,2015年,第181—198页;宋瞳:《雍正时期畅春园的职能转变》,阚红柳编:《畅春园研究》,北京:首都师范大学出版社,2015年,第134—144页。

[37]古代涉及神武门或玄武门的知名史事主要有二:(1)《南史》称陶弘景“家贫……脱朝服挂神武门,上表辞禄。”(李延寿:《南史》卷76,北京:中华书局,1975年,第1897页)遂有“神武挂冠”之典,以喻辞官归隐;当时南朝以建康(今南京)为都,该“神武门”本名“神虎门”,此避唐讳改。(2)唐高祖武德九年发生“玄武门之变”,李渊的次子李世民在都城长安的玄武门发动流血政变,杀死太子李建成,稍后李渊将皇位禅让给李世民,是为唐太宗,开启了“贞观之治”。此两史事所发生的地点皆不在北京。

[38]白胤谦:《东谷集》卷13,《清代诗文集汇编》,上海:上海古籍出版社,2010年影印顺治刻康熙续刻雍正补刻本,第5—10页。

[39]吴达海等纂:《大清律集解附例》卷13,康熙间刊本,第1页。

[40]赵用贤:《大明会典》卷166,《续修四库全书》,2002年影印万历间刊本,第1页。

[41]伊桑阿等纂:《大清会典》卷41,《近代中国史料丛刊三编》,第20页;朱轼、常鼐等纂修:《大清律集解附例》卷13,《四库未收书辑刊》,北京:北京出版社,2000年影印雍正三年刊本,第2页。

[42]台北故宫博物院、中国第一历史档案馆:《清代起居注册·康熙朝》,北京:中华书局,台北:联经出版事业公司,2009年,第1册,第B000125页。

[43]“煤山”为今之景山旧称。

[44]钱澄之撰,诸伟奇校点:《田间诗集》卷19,合肥:黄山书社,1998年,第400—401页。

[45]《带经堂集》康熙刻本中共有59个“玄”字,皆缺末笔,另“元武湖”“元孙”和“元狐裘帽”的“元”字,则是以改字的方式避康熙帝御名中的“玄”。参见王士禛:《带经堂集》卷18,《续修四库全书》,2002年影印康熙五十年刊本,第2页;卷33,第2页;卷80,第10页;卷83,第6页;卷92,第17页。

[46]顾汧(1646—1712)的《景山侍宴》有“神武门前映夕阳”句,因从此诗后数第三首为《四十初度》,依《凤池园诗集》的编年体推判,知《景山侍宴》赋于康熙二十四年。参见顾汧:《凤池园诗集》卷4,《四库未收书辑刊》,2000年影印康熙五十年刊本,第24—25页。

[47]《白茅堂集》初刻于康熙四十三年甲申岁,笔者所使用的是《四库全书存目丛书》康熙间刊本,由于《万岁山》一诗并未使用当时已改多年的“神武门”名称,知原诗句乃用“元武门”。因若顾景星本作“玄武门”,但其子顾昌在刊刻遗集时讳改为“元武门”,那就不易理解他何以不径改成早已行用多年的“神武门”新名,如此既可同时敬避御名,且不影响诗句的平仄。

[48]刘敦桢:《清皇城宫殿衙署图年代考》,《中国营造学社汇刊》1936年第2期。

[49]于敏中:《国朝宫史》卷12,《景印文渊阁四库全书》,第32页;卷13,第3页。

[50]王子林:《慈宁宫大佛堂考》,《故宫博物院院刊》2014年第4期。

[51]《清世祖实录》卷113,第882页;《清圣祖实录》卷1,第43页;朱庆征:《顺治朝上帝坛——昭事殿始末谈》,《故宫博物院院刊》1999年第4期;李燮平:《明至清初时期的养心殿》,《紫禁城》2016年第12期。

[52]曹振伟:《紫禁城东、西六宫脊部彩画调查研究》,《故宫博物院院刊》2021年第10期。

[53]王其亨、张凤梧:《康熙〈皇城宫殿衙署图〉解读》,《建筑史学刊》2020年第1—3期。

[54]此处容许改名可有一小段适应期,且因全图费时至少数月(甚至逾年),故考虑实际操作上的限制,亦颇有可能未及因应新的改变而重绘已完成的部分。

[55]黄一农:《曹雪芹的家族印记》,第205—360页。

[56]《清圣祖实录》卷148,第63页;卞仁海:《中国避讳学史》,北京:中国社会科学出版社,2017年,第211页。

[57]郑昌顺等编:《同文汇考》卷1,台北:珪庭出版社,1980年影印朝鲜正祖八年木活字排印本,第31页。《朝鲜王朝实录》系于康熙二十八年八月十一日。

[58]《清代起居注册·康熙朝》,第25册,第B12788—12789页。

[59]经查清朝入主中原后的《朝鲜王朝实录》(首尔:东国文化社,1955—1958年),可发现类似“特升先王后宫李氏爵为淑仪”“仁嫔即宣庙后宫”“张贵人即仁祖后宫”“以孝庙朝后宫贵人李氏为安嫔”之叙述比比皆是。

[60]该奏文中既未见也似无必要出现“玄”或“烨”二字,且朝鲜肃宗四年先前已因所上的冬至贺表内未讳“玄”字而受责(见后文),故拟文的官员不应再有明显犯讳的情事,但对“”字是否该避或需如何避讳,则可能并无概念。

[61]《康熙字典》则主张“滋……又通兹”(巳集上,第89—90页)、“茲、玆二字音同义别,从玄者,子之、瑚涓二切,训黑也,此也姓也;从艸者,子之、墙之二切,训艸木多益也,蓐也,国名,今各韵书互相蒙混……今从《说文》并各书重为订正”(午集上,第2页)。此书因有官方色彩,故对“玄”“玆”(未见“”)中的“玄”,均缺末笔,但对不包含“玄”之“兹”或“滋”,字中的“ㄠ”则不缺笔。

[62]即使在此事发生之后,朝鲜文献亦未见严避清帝的名讳(但在奏呈清廷的官方文书上应会较先前重视),如《肃宗实录》在记检阅李寅烨及大司宪李玄逸之名,或《宪宗实录》在记持平崔在烨及水军节度使李玄玑时,“玄”及“烨”二字就均未缺笔或改字。

[63]白新良等:《康熙传》,长沙:岳麓书社,2015年,第319页。

[64]释坚融、罗盛吉、黄一农:《清初词学大家成德名讳新考》,《文史》2013年第1期。

[65]汪源泽修,闻性道纂:《鄞县志》卷11,《中国地方志集成》,上海:上海书店出版社,2000年影印康熙二十五年刊本;吴汝为修,刘元泰纂:《麟游县志》,《中国地方志集成》,南京:凤凰出版社,2007年影印康熙四十七年增刻本。

[66]“中国方志库”收录44部顺治朝刊刻的方志,爬梳后共可发现319个各种写法的“胤”(当中起笔为“彳”者甚至还大幅超过起笔作撇者),然却无一缺末笔,此一情形亦见于康熙十四年胤礽封皇太子之前的大多数清代方志。少数例外也可找到解释,如《曹州志》康熙十三年后印本中有19个“胤”字,只有2个缺末笔,皆在卷7《职官》,但在国家图书馆所藏的初刊本,则发现全书原无缺笔,后被挖改。另,题为康熙元年刻本的《续安丘县志》,有5个“胤”字,1个缺末笔,因书中记事有晚至康熙二十四年者,显然版本判断失误。知清代“胤”字的缺笔应为避讳的独特表现,而非俗字或异体字。参见佟企圣修,苏毓眉等纂:《曹州志》卷7,康熙十三年刊本,第16、27页;王训纂修:《续安丘县志》卷13,康熙间刊本,第19页。

[67]“”应是“礽”的俗体,而非避讳所创,因在康熙十一年《高州府志》中即可见“吕胤”之名,当时皇子胤礽尚未出生,且该志总共出现16个“玄”和2个“烨”,御名皆无一曾避。此外,“中国方志库”亦可见到万历《绍兴府志》的“周”、崇祯《宁海县志》的“云”、万历《余姚县志》的“胤”、天启《衢州府志》的“赵士”“汪”等例。参见蒋应泰纂,黄云史增修:《高州府志》卷4,《稀见中国地方志汇刊》,北京:中国书店,1992年影印康熙十一年刊本,第28页;“异体字字典”网站:https://dict.variants.moe.edu.tw。

[68]金光祖纂修:《广东通志》卷13,《中国地方志集成》,南京:凤凰出版社,2010年影印康熙三十六年刊本,第117页。

[69]《朝鲜王朝实录·肃宗实录》卷33,第55页。

[70]《朝鲜王朝实录·肃宗实录》卷20,第2、5页;卷21,第9、29页;卷22,第7、40页。

[71]郑昌顺等编:《同文汇考》卷41,第23—36页。

[72]金海一:《燕行日记》,林基中纂:《燕行录全集》,首尔:东国大学校出版部,2001年影印清刊本,第28册,第213、218页。

[73]郑昌顺等编:《同文汇考》卷41,第37页。

[74]事实上,纵使在康熙四十五年曹寅于扬州使院重刻宋代《集韵》一书中,也仅部分“玄”字缺末笔,且“”“胤”皆无避讳。

[75]周广业:《经史避名汇考》卷26,清钞本。

[76]清初类此而遭改名的情形颇常见,如都察院参政佟国胤(其名的正确写法乃根据顺治八年八月二十一日的佟氏夫妇诰封碑)名中的末一字,在文献中除常遭改笔外,亦有被书作“国印”“国荫”“国廕”“国应”或“国允”等异名者。参见黄一农:《红夷大炮与明清战争》,成都:四川人民出版社,2022年,第356—357页。

[77]张廷玉等:《明史》卷120,北京:中华书局,1974年,第3657页。

[78]嵇曾筠、李卫等修,沈翼机、傅王露等纂:雍正《浙江通志》卷241,《景印文渊阁四库全书》,第18页,所录误为“易经手援”。

[79]如万历《昆山县志》有7个起笔皆改为“彳”的“胤”,其中4个中间为“育”。万历《兖州府志》有58个各式的“胤”,其中11个中间为“育”。又,顺治《浦城县志》有4个“”、2个“”,顺治《乐陵县志》有8个“”、22个“”,皆无一作“胤”或其缺笔。参见周世昌撰:《昆山县志》,万历四年刊本;于慎行编:《兖州府志》,万历二十四年刊本;李葆贞修、梅彦騊等纂:《浦城县志》,顺治八年刊本;郝献明修、胡岳立纂:《乐陵县志》,顺治八年刊本。

[80]康熙二十二年刊刻的《太平县志》,共出现3个“胤”(或其俗体字)及2个“礽”(图16),但无一避胤礽之名。

[81]如以雍正五年武英殿本《御定子史精华》160卷为例,其中即无“玄”“禛”二字,2个“烨”皆作“”,96个“胤”全缺末笔。此外,“房玄龄”皆改作“房元龄”(凡40个,只一处误为形近的“房九龄”,见卷94,第18页)、“郑玄”改为“郑元”、“玄武”改为“元武”。此外,雍正十年刊的《大清会典》250卷中亦无“玄”“烨”“胤”“禛”等字。参见允禄、吴襄等纂:《御定子史精华》,雍正五年刊本;允禄等纂:《大清会典》,雍正十年序刊本。

[82]刘玉秀:《清代小说家刘璋生平及交游考略》,《吕梁学院学报》2011年第5期。

[83]王青平:《刘璋及其才子佳人小说考》,《明清小说论丛(第一辑)》,沈阳:春风文艺出版社,1984年,第356—372页;王青平:《〈斩鬼传〉的版本源流及其刊行过程》,《浙江学刊》1983年第4期;《古本小说集成》编辑委员会:《古本小说集成提要》,第223、372—373页;梁苑:《刘璋不是编次才子佳人小说的烟霞散人》,《明清小说研究》2007年第1期。

[84]如笔者先前在研究宗室裕瑞的《枣窗闲笔》时,发现很难仅凭“宁”字的写法来判断一文本之刊抄上下限,除非是掌握书写者或刊刻者的习惯。考裕瑞在嘉庆间各写刻本中所用的二十几个“宁”,过半是随性写成“寜”“寕”“ ”“甯”等俗体,而入道光朝则全依官方的讳例(将“宁”写作“寕”)。此对长期处于圈禁中的裕瑞而言,应颇可理解。由于《枣窗闲笔》中的八个“宁”字皆依规定写成“寕”或“”,故笔者推判此本最可能抄于道光帝即位之后。参见黄一农:《二重奏:红学与清史的对话》,台湾新竹:清华大学出版社,2014年,第495—499页。

[85]朱露川:《陈垣〈史讳举例〉的思想、结构和方法论意义》,《学术研究》2015年第10期。

[86]此领域的学术专著常偏重在析分避讳的规定、类型与方式,但对社会上如何避讳的实际情形,因欠缺大数据时代的研究工具,多未能提供足够数量或份量的论据,且对所使用的一些重要史料,也往往没有条件作深入讨论,以得到正确结论。先前相关专书的简介,可参见卞仁海:《中国避讳学史》,第271—287页。

[87]e考据成功与否的关键,在于得先营造可行性较高且逻辑论理清晰的问题意识,接着在传统文史研究的基础之下,充分运用大数据时代各种数据库的特性,并以最有效率的方式尝试解决问题。笔者先前虽已关心避讳学,但过去两个多月以来因撰写此文所获得的新认知,则远超乎事前的想象。

[88]笔者先前类似的努力,可参见黄一农:《从e考据看避讳学的新机遇:以己卯本〈石头记〉为例》,《文史》2019年第2期;黄一农:《对清代端慧皇太子永琏讳例的e考据》,《数字人文研究》2023年第1期;黄一农:《王锡侯〈字贯〉案新探》,《中国文化》2023年第57期。